合理用药是保障健康的关键环节,但现实中因用药不当导致的健康风险屡见不鲜。据统计,我国每年因药物不良反应住院的患者超过250万人次,其中60%与用药错误相关。这些数据背后,既有个体对药物知识的匮乏,也有系统性管理措施的缺失。本文将系统解析用药安全的核心要点,帮助公众建立科学认知,并提供实用操作指引。

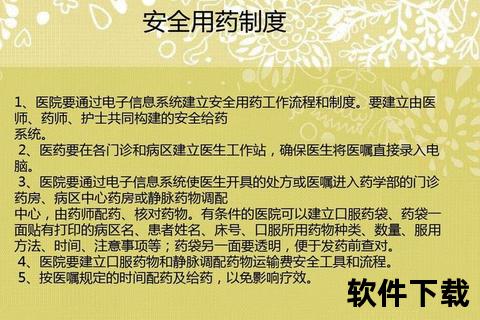

我国建立了覆盖药品全生命周期的管理制度体系,包括《药品管理法》确立的药物警戒制度,以及医疗机构内部的《临床合理用药管理办法》。这些制度通过三个层面保障用药安全:

1. 国家监管层面:实行药品追溯制度和不良反应监测,要求企业定期提交安全性更新报告。

2. 医疗机构层面:设立药事管理委员会,执行“三查七对”原则(操作前、中、后核查;核对床号、姓名、药名、浓度、剂量、方法、时间),并建立抗菌药物分级管理制度。

3. 患者教育层面:推行药品使用安全健康教育,要求医疗机构向患者提供用药指导。

1. 给药三原则:

2. 特殊剂型操作:

| 人群 | 风险特征 | 管理要点 |

|-||--|

| 儿童 | 肝肾功能未发育完全 | 按体重计算剂量,避免庆大霉素等耳毒性药物 |

| 孕妇 | 胎盘屏障穿透风险 | 妊娠早期禁用异维A酸,补铁剂与钙片需间隔2小时 |

| 老年人 | 多药联用增加相互作用 | 定期进行用药重整,监测国际标准化比值(INR) |

| 慢性病患者 | 长期用药导致耐受性 | 使用分时药盒,设立电子用药提醒 |

1. 药物过量:立即催吐(意识清醒者),服用活性炭(如对乙酰氨基酚过量),保留药品包装送医。

2. 严重过敏反应:出现喉头水肿、呼吸困难时,立即肌注肾上腺素笔(0.3mg),保持平卧位。

3. 漏服药物:

医疗机构通过信息化手段实现智能预警:

公众可通过“国家药品不良反应监测系统”上报疑似药物反应,参与安全监督。

用药安全需要医疗机构、药师、患者三方协同:医疗机构完善处方审核流程,药师加强用药指导,患者主动学习药物知识。建议家庭常备《用药记录本》,定期整理药箱,参与社区合理用药培训。当出现不明原因皮疹、持续性头晕等异常反应时,务必及时就医并携带可疑药品包装。

科学用药意识的建立,不仅能规避个体健康风险,更是推动全民健康管理的重要基石。通过制度约束与自我管理的结合,我们才能真正实现“小药片,大安全”的用药目标。