血液颜色是反映人体健康的重要指标之一,而静脉血呈现暗红色或“发黑”常引发公众的担忧。这种颜色变化既有生理性原因,也可能是疾病的信号。本文将从科学角度解析静脉血颜色的本质,并探讨其与健康的关系。

一、静脉血的生理特性:颜色为何“发黑”?

1. 静脉血的正常颜色机制

静脉血通常呈暗红色,与含氧量较高的鲜红色动脉血形成对比。这主要与血红蛋白的携氧状态有关:静脉血携带更多二氧化碳,血红蛋白与氧气结合减少,导致颜色变深。正常抽血或献血时采集的均为静脉血,因此颜色偏深属于正常现象。

2. 影响颜色的常见因素

血氧含量:剧烈运动后或高原地区居民,静脉血氧含量更低,颜色可能更深。

血液成分:血脂、血糖水平升高可能导致血液浑浊,但颜色仍以暗红为主。

环境与体位:久坐或脱水时,血液浓缩可能暂时加深颜色。

二、静脉血颜色异常的疾病信号

当静脉血颜色显著异常(如紫黑色、乳白色或棕黑色)时,可能提示以下健康问题:

1. 缺氧相关疾病

心肺疾病:慢性阻塞性肺病(COPD)、先天性心脏病(如法洛四联症)等可导致血液长期缺氧,静脉血呈暗紫色甚至紫黑色。

发绀:皮肤黏膜青紫是缺氧的典型表现,常见于手足末梢、口唇等部位,需警惕心肺功能异常。

2. 代谢异常与中毒

乳糜血(乳白色):高脂饮食或高甘油三酯血症导致血液中脂质过多,可能引发动脉硬化。

亚硝酸盐中毒(棕黑色):腌制食品过量摄入可致高铁血红蛋白血症,血液呈棕黑色,伴随呼吸困难。

一氧化碳中毒(樱桃红色):血液中碳氧血红蛋白升高,皮肤和静脉血呈现异常樱桃红色。

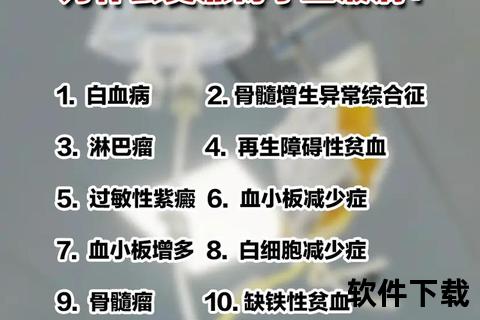

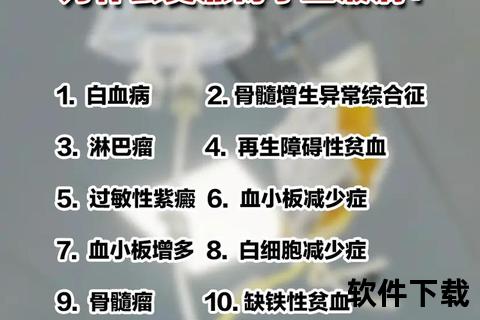

3. 血液系统疾病

贫血:血红蛋白减少时,静脉血颜色变淡,严重者呈淡红色。

真性红细胞增多症:红细胞过度增殖导致血液黏稠,颜色加深。

三、如何判断是否需要就医?

1. 居家观察要点

颜色变化的伴随症状:若暗红色静脉血伴随头晕、气短、视力模糊等,需警惕血液黏稠或缺氧。

异常颜色的持续性与范围:局部发黑(如单侧肢体)可能与静脉血栓有关;全身性颜色异常需排查心肺或代谢疾病。

2. 特殊人群注意事项

儿童:新生儿脐带血发黑伴渗液可能提示感染,需及时消毒并就医。

孕妇:妊娠期血液稀释可能掩盖贫血,需定期监测血红蛋白。

老年人:慢性疾病(如糖尿病、高血压)患者更易出现血液黏稠,需关注晨起头晕、午後嗜睡等症状。

四、诊断与干预:科学手段解析病因

1. 实验室检查

血常规与生化检测:评估红细胞、血脂、血糖水平。

血气分析:明确血氧饱和度及二氧化碳含量,鉴别缺氧类型。

毒物筛查:怀疑中毒时检测亚硝酸盐、一氧化碳等。

2. 影像学检查

超声多普勒:排查深静脉血栓或心肺结构异常。

心脏彩超:诊断先天性心脏病或心功能不全。

五、预防与改善:从生活方式到医学干预

1. 日常预防措施

饮食调整:减少高脂、高糖食物,增加膳食纤维和抗氧化物质(如维生素C)摄入。

补水与运动:每日饮水1.5~2升,适度运动改善血液循环。

限酒:吸烟破坏血管内皮,酒精加重血液黏稠。

2. 医学干预

药物治疗:高血脂患者使用他汀类药物,贫血者补充铁剂或维生素B12。

急症处理:一氧化碳中毒需高压氧治疗,亚硝酸盐中毒静脉注射亚甲蓝。

六、总结与行动建议

血液颜色是健康的“晴雨表”,但不必对静脉血发黑过度恐慌。普通人群可通过观察伴随症状和颜色变化持续时间初步判断风险,高风险者应及时就医。保持均衡饮食、适度运动和定期体检,是维护血液健康的关键。若发现异常,请遵循“早筛查、早诊断、早治疗”的原则,避免延误病情。