感冒发烧时,许多人习惯性地打开药盒,抓起一粒“阿莫西林”吞下。这种场景背后,隐藏着对西林类药物的巨大误解——它们不是万能消炎药,而是精准打击细菌的“特种兵”。本文将揭开这类药物的作用本质,告诉你何时该用、如何正确使用。

核心认知误区

许多人将“西林类抗生素”等同于“消炎药”,但两者本质不同。消炎药(如布洛芬)直接抑制炎症反应,而西林类药物是通过杀灭细菌间接消除炎症。若炎症由病毒、过敏或外伤引起,这类药物完全无效。

抗菌机制揭秘

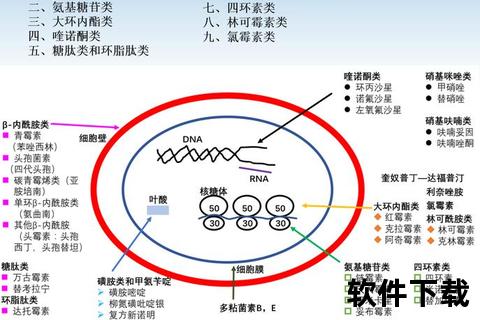

西林类药物属于β-内酰胺类抗生素,通过抑制细菌细胞壁合成实现精准杀菌:

1. 靶点锁定:结合青霉素结合蛋白(PBPs),干扰细菌细胞壁肽聚糖的交联。

2. 动态杀伤:对繁殖期细菌杀伤力最强,故称“繁殖期杀菌剂”。

3. 耐药陷阱:细菌可能通过产生β-内酰胺酶分解药物,或改变PBPs结构逃避攻击。

| 药物类型 | 代表药物 | 抗菌特点 | 典型适应症 |

|-|-|--|--|

| 基础青霉素 | 青霉素G | 针对链球菌、肺炎球菌 | 急性扁桃体炎、猩红热 |

| 耐酶型 | 氯唑西林 | 抗产酶金黄色葡萄球菌 | 皮肤软组织感染 |

| 广谱型 | 阿莫西林 | 覆盖部分G-杆菌+厌氧菌 | 中耳炎、幽门螺杆菌根除 |

| 抗假单胞菌型 | 哌拉西林 | 强效对抗铜绿假单胞菌 | 医院获得性肺炎、败血症 |

| 复合制剂 | 阿莫西林/克拉维酸 | 突破耐药屏障 | 反复尿路感染、复杂性腹腔感染 |

明确细菌感染的“红色信号”

经典治疗组合举例

1. 牙周脓肿:阿莫西林+甲硝唑,覆盖需氧与厌氧菌

2. 脑膜炎:氨苄西林+头孢曲松,突破血脑屏障并覆盖李斯特菌

3. 耐药性肺炎:哌拉西林/他唑巴坦,对抗产酶菌株

高风险行为清单

特殊人群警示

居家用药黄金法则

1. 确认感染证据:发热≥38.5℃+C反应蛋白>10mg/L时才考虑使用

2. 时间精准管理:每8小时服药1次,维持血药浓度稳定

3. 不良反应应对:

就医

出现以下情况需急诊处理:

全球每年约70万人死于耐药菌感染,合理用药是每个人的生存必修课:

当您再次拿起那盒“阿莫西林”时,请记住:它是一把双刃剑,唯有理性使用,才能守护这把利刃永不生锈。