腹泻是生活中常见的健康问题,许多人习惯性地将阿莫西林视为“万能消炎药”来应对。这种认知误区可能带来严重后果。本文将从科学角度解析阿莫西林的药物特性、适用场景及使用风险,帮助公众正确应对腹泻问题。

腹泻的病因可分为感染性和非感染性两大类。感染性腹泻中,细菌(如大肠杆菌、沙门氏菌)、病毒(如轮状病毒、诺如病毒)、寄生虫等都可能成为致病元凶;而非感染性腹泻则与饮食不当、过敏反应、药物副作用或慢性疾病相关。

典型症状差异:

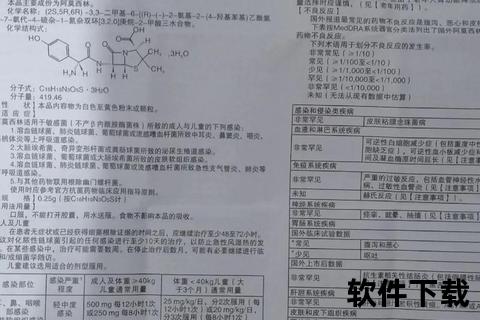

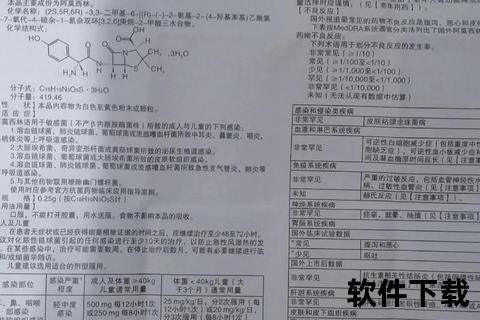

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,通过破坏细菌细胞壁达到杀菌效果,对革兰氏阳性菌(如链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)有效。但需明确两点核心认知:

1. 抗生素≠消炎药:阿莫西林仅针对细菌感染,对病毒、寄生虫或非感染性炎症无效。

2. 适用范围有限:临床数据显示,仅约10%-20%的急性腹泻由细菌感染引起。

适用场景举例:

自行服用阿莫西林可能抑制部分细菌,但若实际为病毒或寄生虫感染(如阿米巴痢疾),症状缓解只是表象,病原体仍在体内繁殖。

约30%患者服用阿莫西林后出现药物相关性腹泻,原因是药物破坏肠道菌群平衡,导致条件致病菌(如艰难梭菌)过度增殖。

我国细菌耐药监测网数据显示,大肠杆菌对阿莫西林的耐药率已超过60%。滥用将加速“超级细菌”产生,威胁公共卫生安全。

1. 初步鉴别病因

2. 就医检查指征

出现以下情况需立即就诊:

3. 实验室确诊

通过粪便常规、病原体培养或核酸检测明确感染类型,避免经验性用药。

4. 规范治疗策略

1. 补液优先:口服补液盐(ORS)比止泻更重要,每小时补充50-100ml液体

2. 饮食调整:采用BRAT饮食(香蕉、米饭、苹果泥、吐司),避免乳制品和高纤维食物

3. 监测预警信号:记录排便次数、体温、精神状态变化

阿莫西林是一把双刃剑,只有精准识别适应证才能发挥其价值。面对腹泻,科学的做法是:停止自我诊断、重视病原检测、严格遵循医嘱。每一次理性用药的选择,都是在为个人健康和公共卫生安全筑牢防线。