压疮(又称压力性损伤)是长期卧床或行动不便人群常见的健康问题,若处理不当可能导致感染、组织坏死甚至危及生命。近年来,随着医疗技术的进步,压疮的外用药物治疗方案不断优化,患者居家护理的可行性和安全性显著提升。本文将从压疮的识别、外用药选择原则及临床实践进展等方面展开分析,为患者及照护者提供实用指导。

一、压疮的识别与分期:科学判断是治疗前提

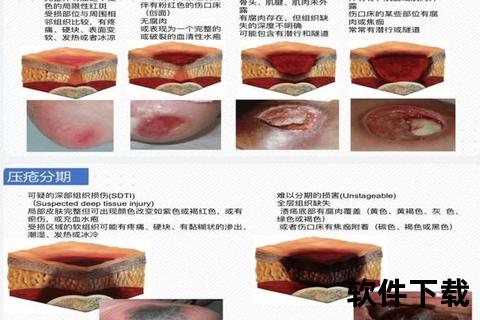

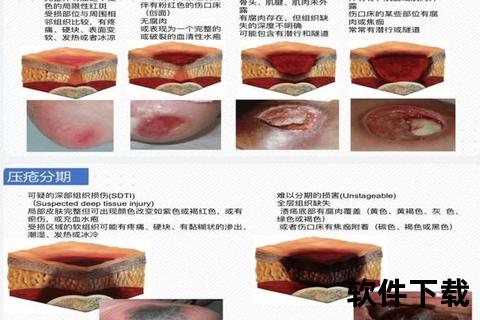

压疮的典型症状包括局部皮肤红肿、破溃、渗液或坏死。根据国际指南(NPUAP/EPUAP 2019版),压疮分为四期:

Ⅰ期:皮肤完整但出现红斑,按压后不褪色;

Ⅱ期:表皮破损,形成浅表溃疡或水疱;

Ⅲ期:损伤深入皮下组织,可见脂肪暴露;

Ⅳ期:累及肌肉、骨骼,常伴坏死组织。

值得注意的是,医疗器械(如呼吸面罩、导尿管)接触部位也可能引发压疮,需特别关注黏膜损伤。对于肤色较深的患者,建议通过触摸温度、硬度变化辅助判断。

二、外用药选择:从传统到创新的治疗策略

1. 传统药物:基础护理的核心

消毒剂:碘伏、氯己定等适用于早期清洁伤口,但需避免长期使用以免抑制肉芽生长。

抗生素软膏:如磺胺嘧啶银,可短期用于感染风险高的创面,但需警惕耐药性。

湿润烧伤膏:含中药成分,通过保持创面湿润促进愈合,尤其适用于Ⅱ期压疮。

2. 新型敷料:精准匹配伤口需求

水胶体敷料:适用于低至中度渗出的Ⅰ-Ⅱ期压疮,可吸收渗液并形成保护膜,减少换药频率。

泡沫敷料:高吸收性特点适合渗液较多的Ⅱ-Ⅲ期伤口,同时提供缓冲降低压力。

含银敷料:银离子具有广谱抗菌作用,推荐用于感染或高风险创面,但需控制使用周期(一般不超过2周)。

医用蜂蜜敷料:天然抗菌成分可减轻炎症,促进肉芽组织生长,尤其适合慢性难愈性溃疡。

3. 特殊成分药物的突破性应用

间充质干细胞外泌体:最新研究发现,其可通过调节炎症反应、促进血管再生加速压疮愈合,目前处于临床试验阶段。

蛋白酶抑制剂:如胶原酶软膏,可选择性清除坏死组织而不损伤健康细胞,适用于深部溃疡的清创。

三、临床实践中的关键原则

1. 分阶段动态调整治疗方案

Ⅰ-Ⅱ期:以保护皮肤屏障为主,优先选择透气性好的水胶体或透明膜敷料。

Ⅲ-Ⅳ期:需联合清创(如外科手术或酶解剂)与抗菌敷料,并监测全身感染迹象。

2. 特殊人群的个性化管理

糖尿病患者:高血糖延缓愈合,需严格控制血糖,优先选用含银敷料预防感染。

老年患者:皮肤脆弱易损,翻身时需采用30°侧卧位减少骨突部位压力,避免使用粘性过强的敷料。

儿童患者:优先选用低致敏性硅胶敷料,并加强营养支持(如适龄维生素补充剂)。

3. 居家护理的“三避免”原则

避免过度摩擦:清洁伤口时用生理盐水轻柔冲洗,而非用力擦拭。

避免盲目自疗:深部溃疡或渗液浑浊时应立即就医,不可自行使用偏方。

忽略营养支持:高蛋白饮食(如鸡蛋、鱼肉)和锌元素补充可加速愈合,营养不良者需专业评估。

四、预防优于治疗:降低复发率的实用策略

1. 压力管理:每2小时翻身一次,使用气垫床或记忆棉垫分散压力。

2. 皮肤监测:每日检查骨突部位(如骶尾、足跟),发现红斑及时减压。

3. 环境控制:保持皮肤清洁干燥,失禁患者需用高吸收性护理产品。

4. 教育干预:指导照护者掌握正确翻身技巧及敷料更换方法。

五、何时需紧急就医?

出现以下情况应立即寻求专业帮助:

伤口渗液呈黄绿色或伴有恶臭;

周围皮肤红肿范围扩大,体温升高;

治疗后2周无愈合迹象。

压疮治疗需综合局部处理与全身管理,外用药的选择应基于伤口分期、感染风险及患者个体差异。随着生物工程技术和新型敷料的快速发展,患者居家护理的安全性显著提高,但科学评估与专业指导仍是成功治疗的关键。对于高危人群,预防措施的落实比事后治疗更为重要。