股骨头坏死被称为“不死的癌症”,一旦进展到晚期,患者可能面临瘫痪风险。据统计,我国每年新增患者约15万,其中青壮年占比高达60%以上。随着医学发展,药物治疗领域涌现出中西医结合、干细胞疗法等新方向,为患者提供了更多保髋希望。本文将解析药物治疗的机制、疗效及日常管理要点,帮助患者科学应对疾病。

核心诱因:长期激素使用(占50%以上)、酗酒、髋关节外伤是三大主因。这些因素导致股骨头血供中断,引发骨细胞死亡、塌陷。

典型症状:

诊断要点:

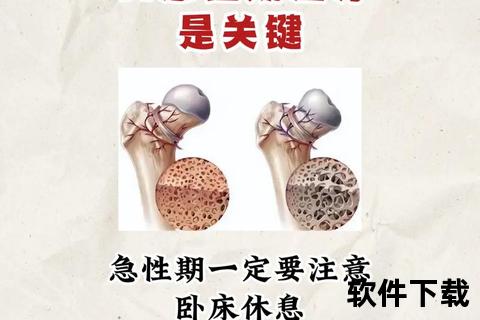

X线、CT可发现骨小梁模糊或囊性变;MRI对早期病变敏感,能检测水肿和微骨折。ARCO分期(I-IV期)是指导治疗的关键依据。

(一) 中西医协同机制的科学解析

1. 西药:靶向干预病理链条

2. 中药:多通路修复与整体调理

(二) 创新疗法的临床实践

1. 干细胞治疗:

2. 全球首款骨坏死新药RAB001:

(一) 分期治疗策略

(二) 特殊人群注意事项

(三) 居家护理与预防

1. 疼痛管理:急性期可冷敷,慢性期用40℃热敷袋促进血运。

2. 功能锻炼:仰卧位蹬自行车动作、坐位髋关节外展训练,每天2次,每次10分钟。

3. 饮食建议:增加钙、维生素D摄入;忌高脂饮食,避免加重脂肪沉积。

4. 监测指标:每3个月复查髋关节X线;服用抗凝药者需监测凝血功能。

尽管中药如通络生骨胶囊已被纳入指南,但部分学者质疑其“血管再生”机制缺乏直接影像学证据。而干细胞疗法虽前景广阔,但长期疗效仍需更多数据支持。未来趋势将聚焦于:

1. 精准给药系统:纳米载体靶向输送药物至坏死区,减少全身副作用。

2. 基因编辑技术:纠正导致骨代谢异常的基因突变,从根源阻断疾病。

股骨头坏死的治疗已从单一手术转向多元化药物干预。患者需抓住早期治疗窗口,在医生指导下制定个性化方案。记住:戒酒、慎用激素、科学锻炼是保髋的三大基石。若出现持续髋痛,务必在1个月内完成影像学检查——早一步发现,多一分治愈希望。