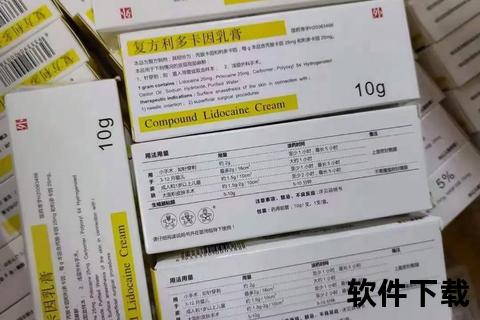

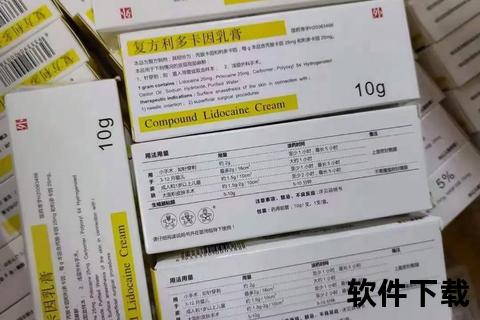

当皮肤表面需要无痛操作时,复方利多卡因乳膏常被医生称为“隐形的助手”。这种乳膏通过独特的双效机制,既能实现手术中的局部,又能延长术后镇痛时间,成为浅表创伤管理和医美治疗中的重要工具。许多患者对它的作用原理、适用场景及安全使用仍存在疑问。本文将从科学机制、临床应用及注意事项三个维度,解析这一药物的“双效”价值。

一、双效机制的科学解析

1. 局部:穿透皮肤屏障的“精准阻断”

复方利多卡因乳膏由2.5%利多卡因和2.5%丙胺卡因按1:1比例混合而成。两者均属于酰胺类局麻药,通过抑制神经细胞膜的钠离子通道,阻断痛觉信号传递。其独特之处在于 “低熔点油水乳化技术”:两种药物在常温下以液态形式存在,而非传统局麻药的晶体结构,这显著提高了皮肤渗透性。

研究显示,乳膏涂抹后1-2小时可渗透至真皮层(深度达5-6毫米),在神经末梢处富集,尤其适用于针穿刺、激光治疗等浅表操作。以声带息肉手术为例,涂抹乳膏的气管导管可降低术后咽喉疼痛发生率,同时减少拔管时的心血管应激反应。

2. 术后镇痛:延长“无痛时间窗”的关键

术后镇痛效果与药物吸收速率密切相关。复方利多卡因乳膏在肢端手术(如环切、指趾囊肿切除)中表现尤为突出:

血管收缩作用:乳膏中的成分可暂时收缩局部血管,减缓药物代谢,延长时间(部分病例镇痛效果长达40小时)。

循环差异:肢端部位血流较慢,药物滞留时间更长,而胸腹部等血供丰富区域镇痛时间较短。

临床数据显示,环切术患者术后36-40小时仍可维持轻微疼痛,显著优于传统浸润。

二、临床应用场景与人群适配

1. 皮肤科与外科:从急救到医美的多场景覆盖

急诊处理:用于清创、缝合前的皮肤,尤其适合儿童外伤(如擦伤、扎刺异物取出),可减少哭闹和创伤后应激。

医美领域:光电治疗(如热玛吉)、注射美容(如水光针)前涂抹,降低操作疼痛感。2025年国内已有13款合规产品获批,推动医美规范化。

慢性病管理:带状疱疹后神经痛患者局部使用,可缓解灼烧感,但需避免破损皮肤。

2. 特殊人群使用策略

儿童:1岁以上儿童按1.5g/10cm²标准使用,3个月至1岁婴儿需严格控制在1小时内,避免全身吸收风险。

孕妇与哺乳期女性:虽无明确致畸证据,但利多卡因可通过胎盘和乳汁分泌,建议仅在必需时短期使用。

敏感部位:生殖器黏膜需缩短敷药时间至5-10分钟,避免过度吸收引发水肿。

三、安全使用指南:规避风险的四个要点

1. 剂量与时间控制

小手术(如痣切除)使用2g乳膏,敷膜密封1-5小时;大面积操作(如烧伤换药)需1.5-2g/10cm²,敷药至少2小时。

切忌超量使用:成人单次最大剂量30g,儿童按体重调整(通常不超过10g)。

2. 不良反应预警

常见反应:敷药部位短暂苍白、红斑(发生率约1%),通常无需处理。

严重风险:误入眼睛可致角膜损伤,需立即冲洗;过敏体质者可能发生荨麻疹或呼吸困难。

3. 禁忌症筛查

绝对禁忌:先天性或特发性高铁血红蛋白血症患者(丙胺卡因代谢产物可能诱发血氧异常)。

相对禁忌:肝肾功能不全者需减量,开放性伤口、感染部位禁止使用。

4. 家庭使用注意事项

储存条件:25℃以下避光保存,高温可能导致乳膏分层失效。

应急处理:若敷膜脱落,需清洁皮肤后重新涂抹;术后出现持续刺痛或肿胀,应立即就医。

四、何时需要就医?——患者决策树

1. 立即就诊信号:用药后出现胸闷、头晕或大面积皮疹。

2. 择期咨询场景:

疼痛控制不佳(如敷药2小时后仍感剧烈疼痛);

计划用于口腔、鼻腔等非说明书适应部位;

合并使用其他局麻药或心血管药物(可能增加毒性风险)。

理性看待“无痛”的边界

复方利多卡因乳膏为浅表操作提供了安全有效的镇痛方案,但其作用深度和时长存在局限。患者需理解:

它不能替代全身或深度手术的镇痛需求;

术后镇痛效果受个体差异、操作部位等多因素影响。

正确使用这把“钥匙”,需遵循医嘱、详读说明书,在舒适与安全之间找到平衡点。