下呼吸道感染是呼吸系统疾病中较为常见的一类,包括支气管炎、肺炎等。患者常出现咳嗽、咳痰、发热、胸痛甚至呼吸困难等症状,若处理不当可能引发严重并发症。合理选择消炎药是治疗的关键,但面对不同病原体和个体差异,如何科学用药成为公众关注的焦点。本文将从症状识别、病因分析到用药指南,为患者提供实用建议。

一、症状识别:何时需警惕下呼吸道感染?

下呼吸道感染主要表现为:

持续性咳嗽:初期多为干咳,后期可能伴黄痰、绿痰或血丝痰。

发热:体温常超过38℃,伴有寒战、乏力。

胸痛或呼吸异常:深呼吸或咳嗽时胸痛,严重时出现呼吸急促、口唇发绀。

其他症状:如食欲减退、肌肉酸痛等。

特殊人群需注意:

儿童:易因气道狭窄出现喘息、烦躁不安,婴儿可能表现为拒奶、嗜睡。

老年人:症状不典型,可能仅表现为意识模糊或基础疾病加重。

孕妇:需避免使用可能致畸的喹诺酮类药物(如左氧氟沙星)。

二、病因与诊断:为何不能随意用药?

1. 病原体类型决定治疗方向

细菌感染(占20%-30%):常见肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等,需用抗生素。

病毒感染(如流感病毒、呼吸道合胞病毒):以抗病为主,无需抗生素。

非典型病原体:如支原体、衣原体,需大环内酯类或喹诺酮类药物。

2. 诊断关键步骤

病史与查体:医生通过听诊判断肺部啰音、呼吸音减弱等。

实验室检查:血常规(细菌感染时白细胞升高)、C反应蛋白(CRP)升高。

影像学:胸部X光或CT可见肺炎浸润影。

病原学检测:痰培养、咽拭子或血清抗体检测明确病原体。

三、消炎药选择指南:科学用药的五大原则

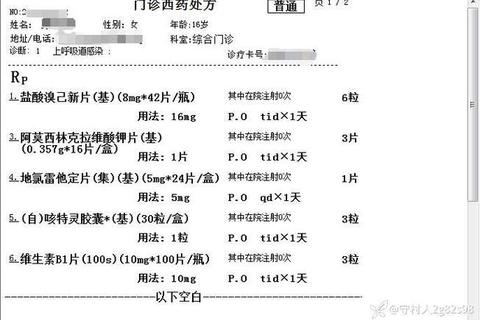

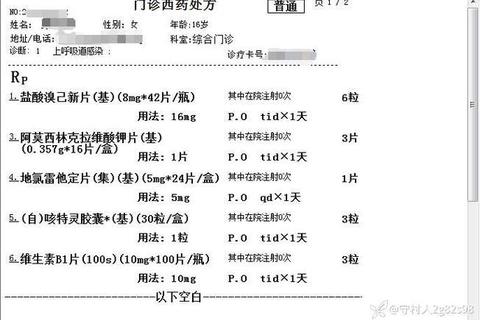

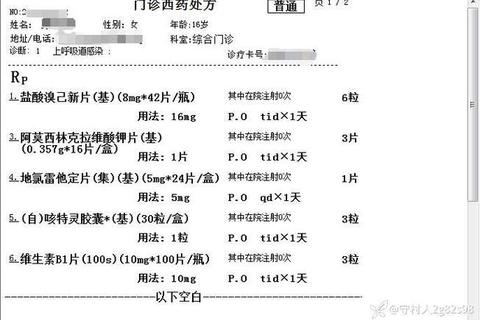

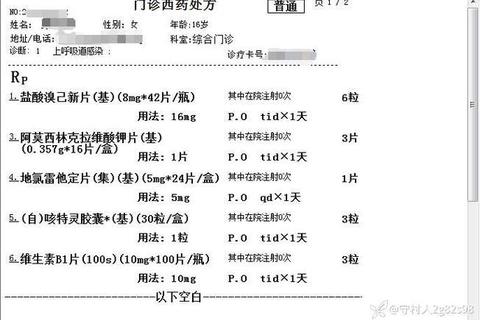

1. 细菌感染的首选药物

青霉素类(如阿莫西林):适用于敏感菌引起的轻中度感染,但需注意过敏风险。

头孢菌素类(如头孢克肟、头孢呋辛):广谱抗菌,适用于对青霉素耐药的情况。

大环内酯类(如阿奇霉素、罗红霉素):针对支原体、衣原体感染,儿童首选。

喹诺酮类(如左氧氟沙星、莫西沙星):适用于成人复杂感染,但18岁以下及孕妇禁用。

2. 病毒感染的应对策略

抗病物:奥司他韦(流感)、利巴韦林(呼吸道合胞病毒)需在发病48小时内使用。

对症治疗:退热药(对乙酰氨基酚)、止咳药(右美沙芬)缓解症状,避免滥用抗生素。

3. 混合感染与重症处理

联合用药:如β-内酰胺类+大环内酯类,覆盖细菌与非典型病原体。

静脉转口服:病情稳定后切换为口服药,缩短住院时间。

4. 特殊人群用药警示

儿童:避免使用喹诺酮类,青霉素过敏者可选大环内酯类。

孕妇:首选青霉素类或头孢菌素,禁用四环素和磺胺类。

肝肾功能不全者:调整剂量或选择不经肝肾代谢的药物(如莫西沙星)。

5. 避免用药误区

不自行停药:抗生素需足疗程使用(通常5-7天),过早停药易致耐药。

不依赖“高级别”抗生素:如碳青霉烯类仅用于重症或多重耐药菌感染。

警惕药物相互作用:如阿奇霉素与华法林同用可能增加出血风险。

四、居家护理与就医指征

1. 家庭护理建议

环境管理:保持室内湿度50%-60%,每日通风。

饮食调理:多饮水,摄入高蛋白食物(如鸡蛋、鱼肉),避免辛辣刺激。

症状监测:记录体温、痰液颜色及呼吸频率变化。

2. 何时需立即就医?

高热持续3天不退。

呼吸频率>30次/分或血氧饱和度<93%。

出现意识模糊、咯血或胸痛加剧。

五、预防措施:降低感染风险

1. 疫苗接种:流感疫苗、肺炎链球菌疫苗(尤其老人和儿童)。

2. 卫生习惯:勤洗手、戴口罩,避免接触呼吸道感染患者。

3. 增强免疫力:均衡饮食、适度运动,慢性病患者控制基础疾病。

下呼吸道感染的治疗需“精准打击”,明确病原体是合理用药的前提。患者应避免盲目使用抗生素,遵循医嘱完成疗程。通过科学预防和及时干预,多数患者可完全康复。当症状持续或加重时,务必第一时间寻求专业医疗帮助。