复方黄柏液涂剂作为一种清热解毒的中药外用制剂,近年来在治疗皮肤感染、伤口愈合等领域得到广泛应用。随着使用人群的扩大,其可能引发的副作用及安全性问题也受到越来越多的关注。本文将从科学角度解析其不良反应类型、临床安全性数据,并为不同人群提供实用建议,帮助公众更安全、合理地使用该药物。

一、复方黄柏液涂剂的常见副作用及应对

复方黄柏液涂剂的主要成分为黄柏、连翘、蒲公英等,其药理作用以抗菌、消炎和促进创面愈合为主。临床观察和文献数据显示,约3%-5%的患者可能出现以下不良反应:

1. 皮肤刺激反应

表现:局部刺痛、灼热感或发红,多发生于用药初期或皮肤敏感者。这与药物成分的收敛作用及皮肤屏障受损有关。

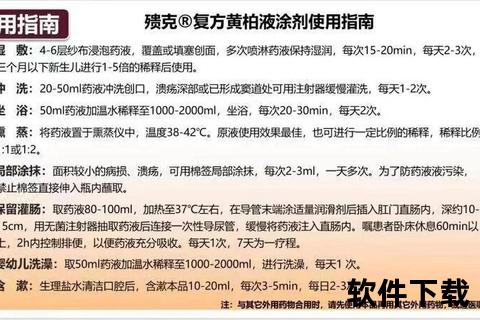

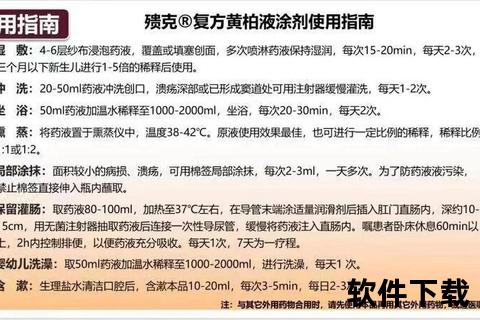

应对:首次使用前可小面积试用,若刺激持续或加重,建议稀释药液(如按1:1比例与生理盐水混合)或缩短湿敷时间。

2. 过敏反应

表现:皮疹、瘙痒、红斑,严重时可能伴随水肿或渗出。过敏体质者风险较高,尤其是对黄柏、连翘等成分过敏的人群。

应对:立即停药,并用清水冲洗患处。轻症可口服抗组胺药(如氯雷他定),若出现呼吸急促或全身症状需紧急就医。

3. 皮肤干燥与脱屑

表现:用药后皮肤紧绷、脱屑,多见于长期使用或皮肤屏障功能较弱的患者(如老年人、湿疹患者)。

应对:减少用药频率,并在停药后使用保湿剂(如含神经酰胺的乳霜)修复屏障。

4. 特殊部位的副作用风险

黏膜部位(如外阴、口腔周围):可能因药物浓度过高导致黏膜刺激,需按医嘱调整用法。

破损创面:开放性伤口直接使用可能延缓愈合,建议与抗菌纱布联合应用。

二、临床应用安全性数据解析

1. 有效性支持

临床研究显示,复方黄柏液涂剂在非哺乳期乳腺炎脓肿术后治疗中,可缩短创面愈合时间(实验组较对照组平均减少3-5天),并降低复发率至12%以下。其机制与抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌有关。

2. 不良反应发生率

根据多中心回顾性研究,复方黄柏液涂剂总体不良反应率约为4.2%,其中轻度反应占85%,中重度需干预的仅占0.3%。

3. 特殊人群安全性

孕妇:动物实验未发现致畸性,但缺乏人体数据,建议权衡利弊后慎用。

儿童:2岁以下幼儿皮肤屏障未完善,需在医生指导下使用,且避免大面积涂抹。

慢性病患者:糖尿病患者的皮肤修复能力较弱,需加强创面护理并监测感染迹象。

三、患者自我观察与管理指南

1. 用药前的风险评估

检查药物有效期及性状(正常为红棕色液体,若有沉淀或异味应弃用)。

确认无过敏史,并避免与含酒精或其他刺激性药物联用。

2. 用药期间的观察要点

时间:连续使用不超过2周,若需延长疗程需复诊评估。

症状记录:建议每日拍照记录创面变化,重点关注红肿范围、渗出液性质等。

3. 紧急情况的识别与处理

| 症状 | 应对措施 |

||--|

| 突发剧烈疼痛或肿胀 | 立即停药,冷敷患处,24小时内就医排查感染加重 |

| 全身性皮疹或呼吸困难| 拨打急救电话,口服地塞米松(如有条件)并保持呼吸道通畅 |

| 创面渗液呈黄绿色 | 提示可能合并细菌感染,需加用抗生素并做细菌培养 |

四、优化用药安全的建议

1. 医疗机构的角色

开展患者教育:通过图文手册或短视频演示正确湿敷方法及稀释比例。

建立不良反应上报系统,积累本土化安全性数据。

2. 患者的主动管理

避免自行调整用药频率或浓度,尤其是面部、会阴等敏感部位。

合并慢性病或免疫抑制状态时,优先选择医院制剂而非网购产品。

3. 研发与监管方向

开发低刺激性配方,如纳米载药技术减少直接接触。

完善说明书标注,明确特殊人群的禁忌证和剂量调整方案。

复方黄柏液涂剂的疗效已得到临床验证,但其安全使用依赖于医患双方的共同协作。患者需掌握副作用识别技能,医务人员则应提供个性化用药方案。未来通过更精细的风险分层和药学监护,有望进一步提升该药的治疗获益比。