当孩子误吞口香糖时,家长常因担心“黏住肠道”或“导致窒息”而惊慌失措。事实上,口香糖的主要成分(如胶基)虽无法被消化,但通常能通过肠道自然排出。某些特殊情况下仍需警惕风险。本文结合医学指南与临床经验,从症状识别、急救措施、就医指征到预防策略,提供科学且实用的解决方案。

一、症状识别:何时需警惕?

误吞口香糖后,孩子的反应因异物位置不同而差异显著:

1. 呼吸道症状(需立即急救):

剧烈呛咳、呼吸困难、面色青紫或哭闹不止。

原因:口香糖误入气管,可能完全或部分阻塞气道,导致缺氧。

高危场景:孩子边嚼口香糖边奔跑、大笑或哭闹时。

2. 消化道症状(需密切观察):

呕吐、腹痛、腹胀或食欲下降。

原因:口香糖卡在食道或胃部,或引发胃肠道蠕动异常。

特殊风险:若孩子本身存在消化道狭窄(如幽门肥厚)、或一次性吞入多块口香糖,可能增加肠梗阻风险。

二、急救处理:分秒必争的黄金步骤

根据症状严重程度,采取以下措施:

1. 气道梗阻的紧急处理

适用情况:孩子无法咳嗽、发声或面色发绀。

操作方法:

1岁以下婴儿:采用“拍背+胸部按压法”。

拍背:将婴儿面部朝下,头部低于躯干,用手掌根部快速拍击肩胛骨之间5次。

胸部按压:翻转婴儿仰卧,用两指按压胸骨下半段5次,循环至异物排出。

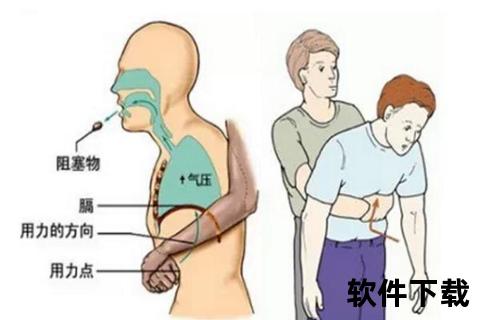

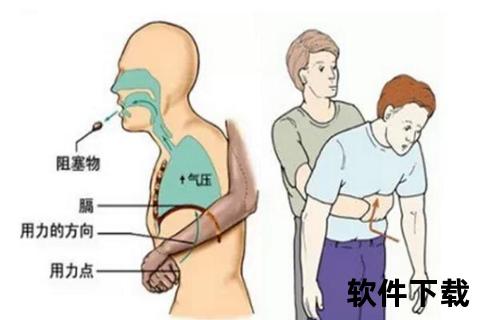

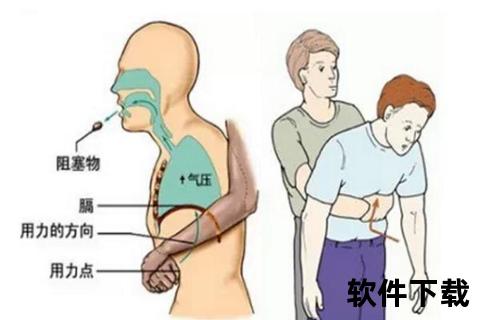

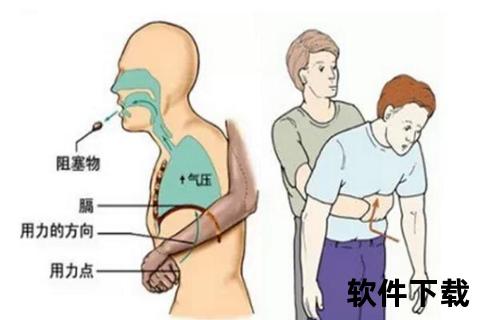

1岁以上儿童:使用“海姆立克急救法”。

施救者从背后环抱孩子,一手握拳抵住肚脐上方,另一手包住拳头,快速向上向内冲击腹部,重复至异物排出。

2. 无窒息症状的居家处理

第一步:安抚孩子情绪,避免哭闹加剧不适。

第二步:观察24-48小时,鼓励多喝水或牛奶润滑消化道,食用高纤维食物(如燕麦、芹菜)促进肠道蠕动。

第三步:检查1-3天内排便,确认口香糖是否排出。

禁忌操作:

切勿催吐:可能将口香糖反流至气管。

避免强行抠喉:可能损伤咽喉黏膜。

三、就医指征:这些情况必须送医

即使孩子看似无恙,出现以下情况仍需及时就诊:

1. 持续不适:腹痛超过24小时、反复呕吐或排便困难。

2. 高风险因素:

吞入多块口香糖或合并其他异物(如磁铁、电池)。

孩子有先天性消化道疾病史(如肠粘连)。

3. 影像学检查:通过X光或CT确认异物位置,必要时通过胃镜取出。

四、预防策略:从源头降低风险

1. 教育与监护

年龄限制:3岁以下儿童不建议接触口香糖;学龄儿童需在成人监护下食用。

行为规范:教导孩子“咀嚼后吐掉”,模拟示范正确操作。

2. 环境管理

安全存放:将口香糖置于儿童无法触及的密封容器中。

替代选择:提供无糖咀嚼片或软胶玩具满足口欲期需求。

3. 高风险场景规避

避免在乘车、运动或情绪激动时咀嚼口香糖。

五、误区澄清:科学破除谣言

1. “口香糖会黏住肠道”:

真相:消化液会包裹胶基,使其失去黏性,最终随粪便排出。

2. “必须立即手术取出”:

真相:仅当引发肠梗阻或滞留超过1周时需手术干预。

3. “吞口香糖会中毒”:

真相:合规口香糖的添加剂(如木糖醇)在安全剂量内无害。

六、特殊群体注意事项

早产儿或低体重儿:因肠道发育不成熟,误吞后更易出现并发症,建议尽早就医。

过敏体质儿童:部分口香糖含麸质或乳胶成分,可能引发过敏反应,需仔细阅读成分表。

儿童误吞口香糖的多数情况无需过度恐慌,但家长的冷静判断与正确处置至关重要。通过强化预防意识、掌握急救技能,并结合医学指导,可最大限度降低风险。若遇不确定情况,及时咨询儿科医生或急诊科专业人员,切勿因“经验主义”延误救治时机。

关键词自然分布:儿童误吞口香糖、急救处理、海姆立克法、预防策略、肠道梗阻、居家观察。