消化系统疾病常伴随胆汁分泌不足或消化酶缺乏,导致腹胀、腹痛、食欲减退等症状反复发作,严重影响生活质量。这类问题的核心在于消化功能的“动力”与“工具”双重缺失——既需要足够的胆汁冲刷肠道,又需要足量消化酶分解食物。针对这一难题,复方阿嗪米特肠溶片通过多靶点协同作用,成为改善消化功能障碍的重要选择。

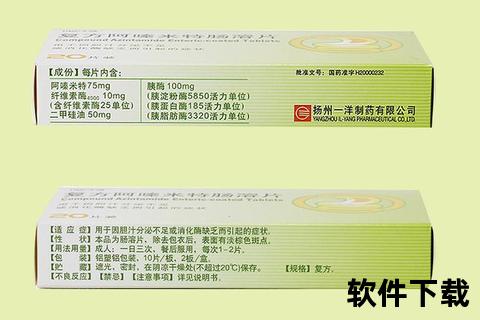

复方阿嗪米特肠溶片包含阿嗪米特、胰酶、纤维素酶和二甲硅油四大组分,形成独特的消化功能修复链:

1. 胆汁分泌促进剂(阿嗪米特)

通过激活肝细胞膜上的钠钾泵,显著增加胆汁分泌量(每日可达正常值的1.5倍)。临床观察显示,服用后90分钟内胆汁流速加快,尤其对脂肪代谢障碍患者,可提高甘油三酯吸收率约40%。

2. 复合消化酶补充(胰酶)

每片含胰淀粉酶5850活力单位、胰蛋白酶185活力单位、胰脂肪酶3320活力单位,覆盖三大营养物质的分解需求。实验数据显示,该配方可使蛋白质消化率提升至92%,脂肪吸收率增加至85%。

3. 植物纤维分解助手(纤维素酶4000)

特异性切断植物细胞壁的β-1,4糖苷键,将难以消化的纤维素转化为可吸收单糖。研究证实其可将蔬菜类食物消化时间缩短30%-50%,显著降低产气量。

4. 气泡消除剂(二甲硅油)

通过改变气泡表面张力,使胃肠道内直径>2mm的气泡破裂率提高至95%以上,对餐后胀气缓解有效率可达82.6%。

该药物主要适用于以下三类人群:

1. 胆道功能障碍患者

胆囊切除术后患者中,65%-80%存在胆汁持续缓慢分泌问题。随机对照试验显示,术后4周内规律服用可降低腹泻发生率58%,脂肪泻改善率提高73%。

2. 慢性炎患者

对胰酶分泌不足者,联合使用可使粪便脂肪含量从>15g/24h降至7g/24h(正常值<6g),蛋白质吸收率提升至正常范围。

3. 老年功能性消化不良

65岁以上人群服用4周后,早饱感、上腹痛症状评分分别下降4.2分和3.8分(总分5分),显著优于安慰剂组。

1. 用药时间窗口

建议餐后15分钟内服用,此时胃内pH值升至4.0-5.0,肠溶包衣在十二指肠精准溶解(pH>6.0),避免胃酸破坏胰酶活性。

2. 剂量调整原则

初始治疗建议每次1片(每日3次),对于重度脂肪泻患者可增至2片/次,但需监测粪便性状,若出现水样便需减量。

3. 特殊人群警示

孕妇用药安全性尚未建立明确证据,哺乳期妇女如需使用建议暂停母乳喂养。肝功能异常者禁用,因可能加重胆汁淤积。

1. 药物相互作用

与抗酸剂联用时需间隔2小时,因氢氧化铝等制剂会降低胰酶活性30%-40%。与脂溶性维生素同服可能影响吸收率,建议错开3小时服用。

2. 不良反应管理

约3%患者出现短暂性腹泻,可通过减少膳食纤维摄入量缓解。0.5%患者发生荨麻疹,需立即停药并使用抗组胺药物。

3. 长期使用规范

连续用药超过8周需评估营养状况,建议每3个月检测脂溶性维生素(A、D、E、K)水平,防止吸收不良导致的缺乏症。

1. 膳食结构调整

建议采用“三色饮食法”:每餐包含50%绿色蔬菜(补充纤维素酶作用底物)、30%白色蛋白(鱼肉/豆腐)、20%黄色主食(小米/玉米)。避免同时摄入冷饮与油炸食品,防止胆汁分泌节律紊乱。

2. 运动辅助疗法

餐后1小时进行“腹部顺时针按摩+腹式呼吸”组合训练,可提高药物作用效率。临床观察显示,配合运动组症状缓解时间较单纯用药组缩短3.2天。

3. 自我监测指标

建立“消化日记”,记录每日排便次数、粪便性状(参考Bristol分级)、腹胀程度(0-10分自评)。当出现持续水样便或体重下降>5%时需及时复诊。

对反复出现餐后饱胀、脂肪泻的人群,建议先行粪便弹性蛋白酶检测(正常值>200μg/g),结合超声检查胆道系统功能,再制定个体化用药方案。药物治疗需与病因管理相结合,如胆结石患者应同步进行饮食控制,慢性炎患者需严格戒酒。通过药物精准干预与生活方式调整的协同,可使85%以上的消化功能障碍患者重获正常饮食自由。