盆腔积液是妇科检查中常见的影像学,但它并非独立的疾病,而是身体状态的“信号灯”。本文将深入解析其成因、临床意义及科学应对策略,帮助女性更理性地看待这一现象。

一、认识盆腔积液:生理与病理的界限

盆腔积液指盆腔内液体积聚,主要位于子宫直肠陷凹(盆腔最低点)。根据成因可分为两类:

1. 生理性盆腔积液

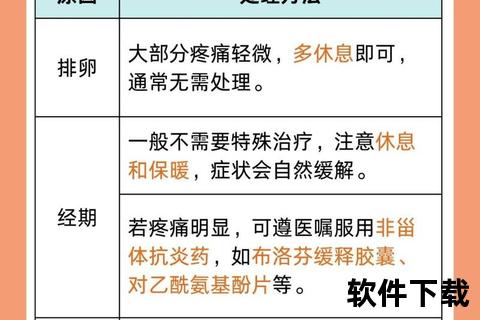

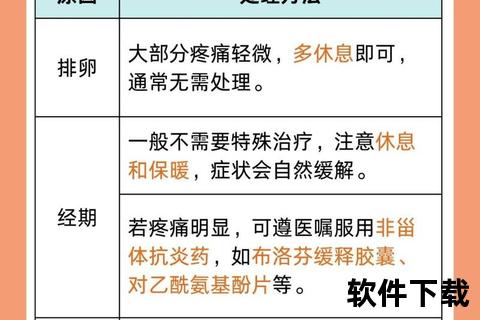

成因:排卵期卵泡液流出、月经期经血逆流、腹膜正常分泌等。

特点:积液量少(通常<3cm),无症状,可自行吸收。

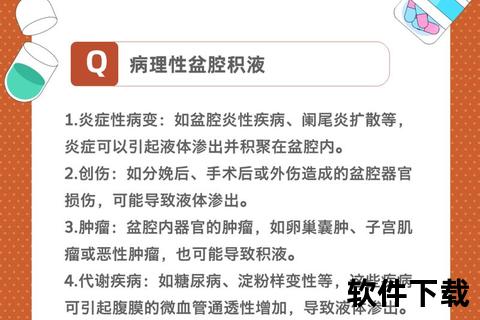

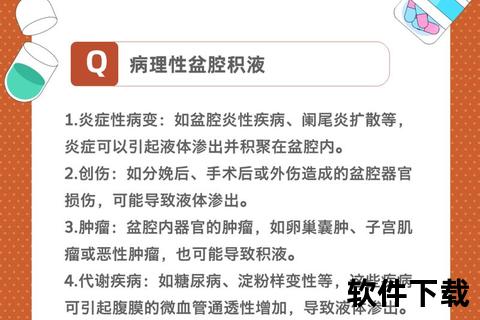

2. 病理性盆腔积液

成因:炎症渗出(如盆腔炎)、出血(如宫外孕破裂)、肿瘤渗出、结核感染等。

特点:积液量多(>3cm),伴随腹痛、发热、异常出血等症状。

关键区分点:是否伴随症状及积液量的动态变化。无症状且积液量波动(如月经后减少)多为生理性;持续增多或伴随疼痛需警惕病理性。

二、病理性盆腔积液的六大诱因

1. 盆腔炎症

机制:细菌感染导致血管通透性增加,炎性渗出液积聚。

高危因素:不洁性生活、多次人流、邻近器官炎症(如阑尾炎)蔓延。

2. 异位妊娠或黄体破裂

特点:突发剧烈腹痛,盆腔积液为血性,可能伴随休克。

3. 肿瘤性疾病

卵巢癌、输卵管癌:癌细胞阻塞淋巴管或刺激腹膜分泌增多。

4. 结核性腹膜炎

表现:长期低热、盗汗,渗出液以浆液性为主。

5. 术后感染

风险手术:人工流产、宫腔镜操作、输卵管通液等消毒不严格。

6. 内分泌与免疫异常

关联:体质虚弱、免疫力低下者更易继发感染。

三、诊断与鉴别:科学评估避免过度治疗

1. 常规检查组合

妇科检查:触诊宫颈举痛、子宫压痛提示炎症。

超声检查:明确积液量及是否合并包块,首选无创手段。

血液检测:白细胞升高提示感染,HCG阳性需排除宫外孕。

2. 进阶检查

腹腔穿刺:抽取积液分析成分(如是否为脓液或血液)。

肿瘤标志物:CA125等升高提示卵巢癌可能。

误区警示:仅凭B超报告“少量积液”不能直接诊断为盆腔炎,需结合症状与病史。

四、治疗原则:对因处理,分层管理

1. 生理性积液:无需干预,定期复查即可。

2. 感染性积液

抗生素:头孢类联合甲硝唑覆盖需氧与厌氧菌。

中药辅助:银甲丸、膈下逐瘀汤等可缓解慢性炎症。

3. 出血性积液

紧急手术:宫外孕破裂、黄体破裂需腹腔镜止血。

4. 肿瘤性积液:手术切除病灶,结合放化疗。

特殊人群注意:

孕妇:孕期发现积液需排除异位妊娠,避免盲目用药。

儿童:罕见,若出现需排查肿瘤或先天性畸形。

五、预防措施:从生活细节阻断风险

1. 卫生管理

经期避免性生活,勤换卫生用品;日常清洁外阴,避免灌洗。

2. 感染防控

规范妇科手术操作,流产后遵医嘱抗感染治疗。

3. 免疫力提升

均衡饮食(富含维生素C、锌)、适度运动、规律作息。

4. 定期筛查

每年妇科检查,尤其有腹痛、异常分泌物者。

突发情况应对:若出现急性下腹痛伴坠胀感、晕厥,立即就医。

六、总结与行动建议

盆腔积液是女性健康的“晴雨表”,生理性积液无需恐慌,病理性积液需及时干预。日常注意生殖卫生、增强体质、定期体检是预防核心。若出现异常症状,应尽早就医明确病因,避免延误治疗。

您的健康清单:

✅ 每年一次妇科超声检查;

✅ 腹痛持续48小时以上或伴发热时就诊;

✅ 避免非正规医疗机构进行宫腔操作。

通过科学认知与主动管理,女性可有效驾驭这一“液体信号”,守护盆腔健康。