清晨的一杯咖啡,是无数人唤醒身心的仪式感。但很少有人知道,这种深褐色液体背后,藏着非洲高原上一场跨越千年的生命探索——它不仅改变了人类饮食史,更与现代健康科学紧密交织。

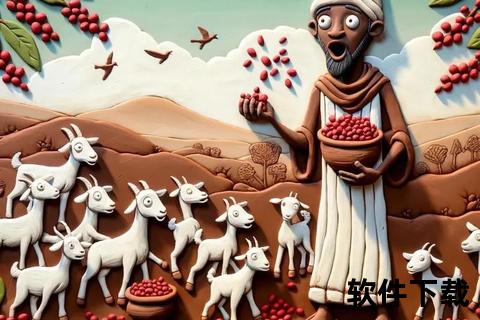

在埃塞俄比亚西南部的咖法(Kaffa)地区,海拔1500米以上的高原密林中,生长着一种红色浆果灌木。公元9世纪,一名叫卡尔迪的牧羊人发现,羊群啃食这种果实后异常兴奋。他好奇地咀嚼果实,竟感到疲惫全消。这一偶然发现,开启了人类与咖啡的千年羁绊。

科学视角:

现代基因研究证实,阿拉比卡咖啡的野生祖先确实起源于埃塞俄比亚西南部。这里独特的“三季气候”(大雨季、小雨季、旱季交替)为咖啡提供了理想的生长环境:年均温18-21℃、年降雨量1500-2000毫米,火山灰土壤富含矿物质。直到今天,埃塞俄比亚仍保留着全球最丰富的咖啡基因库,拥有140多个原生品种。

最初,咖啡并非作为饮品存在。埃塞俄比亚人将咖啡果与动物脂肪混合,制成供战士食用的能量丸;阿拉伯医生则用烘焙咖啡豆治疗肾结石、痛风甚至妇科疾病。直到15世纪,也门苏菲派修士发现咖啡能帮助夜间祈祷时保持清醒,咖啡才正式成为宗教仪式的一部分。

健康启示:

咖啡早期的药用属性与现代科学不谋而合。研究表明,咖啡中的绿原酸具有抗氧化作用,咖啡因能刺激中枢神经系统,适量摄入可提升专注力和运动表现。但古人用咖啡治疗天花、麻疹的经验已被现代医学证伪,提示我们需辩证看待传统智慧。

1. 代谢差异的科学解读

咖啡因在肝脏通过CYP1A2酶代谢,该酶活性受基因影响:约40%亚洲人携带慢代谢基因,可能导致心悸、失眠。这解释了为何有人日饮5杯仍精神奕奕,有人半杯即心跳加速。

2. 剂量决定毒性

3. 特殊人群警示

1. 健康饮用三原则

2. 特殊场景应对

3. 品质识别技巧

在埃塞俄比亚的盖迪奥(Gedeo)地区,咖啡农正通过“农林复合系统”种植:咖啡树与香蕉、鳄梨混种,既保护生物多样性,又使咖啡豆多酚含量提升18%。这种传承千年的智慧,恰与现代营养学追求的功能性成分不谋而合。

科学家们正在探索咖啡的更多可能:从咖啡果皮提取膳食纤维,用咖啡银皮开发抗菌敷料,甚至研究咖啡酸对阿尔茨海默病的潜在干预。当我们举杯时,喝下的不仅是风味,更是一段仍在续写的人类健康探索史。

特别提醒: 本文内容仅供参考,个体健康问题请咨询专业医师。保留咖啡包装上的产区信息,必要时可追溯种植环境对风味和成分的影响。