绝经后女性健康常被忽视的隐患之一,是看似无声的子宫内膜增厚。这种隐匿性改变可能让许多人陷入困惑——既无出血也无疼痛,是否需要治疗?最新数据显示,约40%绝经后女性在体检中发现子宫内膜异常增厚,其中绝大多数属于良性病变,但仍有2.4%-3.1%存在癌前病变或癌变风险。理解背后的生理机制与风险分层,是守护健康的关键。

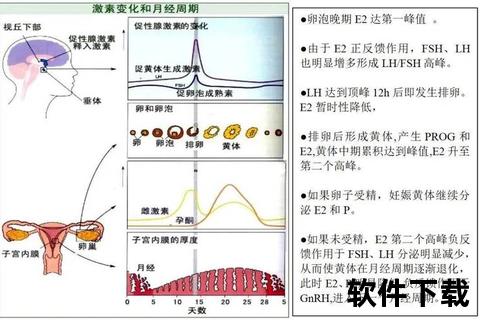

绝经后卵巢功能衰退导致雌激素水平急剧下降,但肾上腺仍持续分泌雄烯二酮,这些雄激素在脂肪组织中通过芳香化酶转化为雌酮。这种低水平但持续的内源性雌激素,成为刺激子宫内膜异常生长的潜在因素。值得注意的是,肥胖女性脂肪组织更多,雌酮转化效率更高,导致其内膜增厚风险增加3倍。

外源性雌激素的影响更为直接。研究发现,长期使用含雌激素的保健品或接受无孕激素拮抗的激素替代治疗,会使子宫内膜癌风险增加4-8倍。而乳腺癌患者使用的他莫昔芬药物,虽抑制乳腺组织却反常刺激子宫内膜,使用5年后内膜平均厚度可达12mm,恶变率达1.26‰。

在绝经后子宫内膜增厚案例中,约85%为良性病变。子宫内膜息肉占比最高(51.2%),其扁平形态易与萎缩内膜贴合,超声常误判为均匀增厚。但需警惕的是,60岁以上女性息肉恶变率是年轻患者的5.3倍。单纯性增生则与雌激素持续刺激直接相关,呈现腺体扩张但无细胞异型性的特征。

当异常增生突破临界点,病理进程可能转向癌前病变。不典型增生的细胞核出现极性紊乱、核质比增大等改变,这类病变进展为癌的概率达27%。而子宫内膜癌的发生与PTEN、PIK3CA等基因突变密切相关,在超声下可能表现为局部血流丰富或厚度不均。

1. 基础疾病群体

BMI>30、高血压或糖尿病患者,其内膜恶变风险增加2.6倍。高血糖状态通过胰岛素样生长因子刺激内膜细胞增殖,而高血压引发的血管内皮损伤则为异常增生提供微环境。

2. 药物使用群体

长期服用他莫昔芬者需每6个月监测内膜,特别是治疗前已有息肉或增生的患者,其癌变风险较初始正常者升高8倍。

3. 遗传易感群体

Lynch综合征携带者的内膜癌终生风险达60%,这类人群即使内膜厚度<5mm也需定期宫腔镜检查。

超声检测是首要筛查手段,但需注意:

对于激素替代治疗人群,8mm是更敏感的干预阈值。而长期服用他莫昔芬者,需关注超声下的"三线征"消失和内膜回声不均。

1. 观察随访策略

适用于厚度5-10mm且无高危因素者,建议3-6个月复查超声。研究显示,这类人群自发消退率可达68%。

2. 药物治疗选择

3. 手术指征把握

宫腔镜电切术是金标准,尤其适合:

对于确诊癌变者,微创机器人手术5年生存率达92%,较传统开腹手术并发症减少40%。

特别提醒:绝经后女性若出现以下情况需24小时内就医:

1. 异常排液(尤其伴恶臭)

2. 盆腔持续性坠痛

3. 突发尿频、便秘(可能提示肿瘤压迫)

通过理解激素与病理的复杂关联,采取个体化防治策略,绝经后女性完全能够实现早发现、早干预。记住:健康的内膜状态不是单纯追求"变薄",而是维持结构与功能的动态平衡。