新生儿来到这个世界的第一口营养至关重要,但许多新手父母常因“该喂多少”“多久喂一次”等问题陷入焦虑。国际儿科研究显示,科学喂养不仅能促进婴儿生长发育,还与成年后的代谢健康密切相关。本文将结合最新医学指南,拆解喂养中的核心问题,提供可操作性强的解决方案。

新生儿的胃部在出生24小时内仅能容纳5-7毫升液体,相当于一颗樱桃大小(图1)。这种微小容量决定了早期喂养必须遵循「少量多次」原则。第3天胃容量扩张至22-27毫升,满月时达到90-120毫升,如同成熟的鸡蛋。这种生理特性解释了为何新生儿需要每日8-12次的密集喂养。

(此处可插入胃容量变化示意图,标注天数与对应容量)

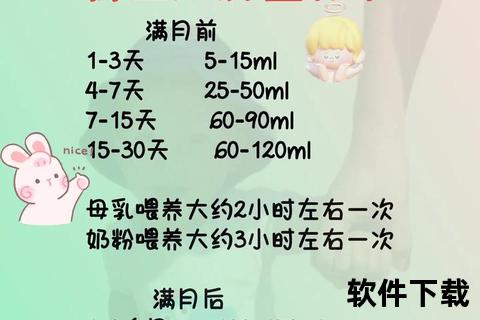

母乳喂养:按需哺乳,每次有效吸吮15-20分钟,24小时哺乳8-12次。初乳量少但富含免疫球蛋白,不必担心摄入不足

配方奶喂养:首日每次5-7ml,逐日递增至第7天60-90ml,每日总量不超过600ml。需使用早产儿专用奶嘴防止呛奶

混合喂养:每次先母乳吸吮20分钟后再补配方奶,补授量从15ml开始观察婴儿反应

单次奶量60-100ml,间隔2.5-3小时

每日尿湿6-8片尿布为摄入充足标志,大便呈金黄色糊状

警惕过度喂养信号:频繁吐奶(非正常溢乳)、腹壁紧张、体重日增>50g

单次奶量120-150ml,夜间间隔可延长至4小时

引入「吃-玩-睡」模式,避免奶睡依赖

配方奶喂养者需注意:每日总量不超过1000ml,防止肾脏负担

(此处可插入分阶段喂养量表,横向对比母乳与配方奶差异)

含乳姿势检测:正确含乳时下唇外翻,覆盖大部分,吸吮时脸颊呈圆形鼓起(图2)

泌乳量监测:哺乳前后称重差值即为摄入量,误差控制在5g以内

哺乳期营养:每日增加500kcal热量,深海鱼类每周2次补充DHA

水温须70℃以上杀灭阪崎肠杆菌,冷却至40℃喂养

严格按照1平勺配30ml水,禁止「浓奶助长」或「稀奶降火」

已冲调奶粉室温存放≤1小时,二次加热易滋生细菌

补授法:每次哺乳后补充≤30ml配方奶,避免混淆

代授法:每日替代喂养≤2次,需同步挤奶维持泌乳

特殊配方选择:水解蛋白奶粉缓解过敏症状需连续喂养6个月

1. 生长曲线监测:WHO标准曲线中体重保持在15%-85%百分位为理想

2. 排泄物分析:每日≥6次小便,大便质地呈花生酱状

3. 行为观察:有效吸吮2-3次/吞咽1次,哺乳后满足入睡

4. 发育里程碑:满月抬头、3月抓握等神经反射评估

(此处可插入生长曲线图与喂养记录表示例)

生理性溢奶:采用45度斜坡位,喂后竖抱20分钟

病理性呕吐:喷射状呕吐伴血丝需立即就医

胃食管反流:稠化喂养+体位治疗可缓解

体重增长<20g/日时,可增加夜间哺乳频次

补充喂养采用SNS辅助哺乳系统,避免奶瓶依赖

乳量不足诊断:24小时挤奶量<500ml需内分泌评估

早产儿:需强化母乳或早产儿配方奶至矫正月龄1岁

乳糖不耐受:选择无乳糖奶粉需同步补充钙剂

唇腭裂婴儿:专用腭裂奶嘴配合指压法喂养

1. 建立喂养日志:记录时间、奶量、排泄情况,使用「宝宝生活记录」类APP提高准确性

2. 定期发育评估:在1、3、6月龄进行神经行为测评

3. 就医警示信号:持续拒食超8小时、囟门凹陷、皮肤弹性下降

科学喂养既是技术更是艺术,需要父母在遵循医学指南的细心观察孩子的独特需求。当宝宝在父母怀中满足地吐出奶嘴,露出「醉奶」的微笑时,这便是生命最美好的交流。记住,每个孩子都是独特的个体,喂养没有绝对标准,只有适合的节奏。

(文中涉及医学操作请遵医嘱,喂养方案调整建议咨询认证泌乳顾问或儿科医师)

关键数据来源

[1] 中华儿科杂志婴幼儿喂养建议(2025修订版)

[2] WHO儿童生长标准(2024)

[3] 美国儿科学会喂养指南(2025)

[4] 中国居民膳食指南(2024)