慢性疼痛困扰着无数患者,而草乌甲素软胶囊作为新型镇痛药物,正逐渐成为临床治疗的重要选择。这种从滇西乌头中提取的天然活性成分,不仅在中枢神经层面发挥作用,还能通过多途径调节炎症反应,为骨关节炎、类风湿性关节炎等慢性疼痛患者带来新希望。

疼痛是机体对组织损伤或潜在损伤的复杂应答反应,涉及神经、免疫、内分泌等多系统交互作用。在临床常见的骨关节炎患者中,关节软骨退化引发局部炎症介质(如前列腺素E2、肿瘤坏死因子-α)释放,激活外周神经末梢并向脊髓传递信号,最终形成持续性疼痛感知。神经病理性疼痛则与电压门控钠通道(Nav1.7、Nav1.8)异常激活导致的神经异位放电密切相关。

传统镇痛药存在明显局限:类药物有成瘾风险,非甾体抗炎药易引发消化道溃疡。而草乌甲素软胶囊的独特作用机制,使其成为平衡疗效与安全性的新选择。

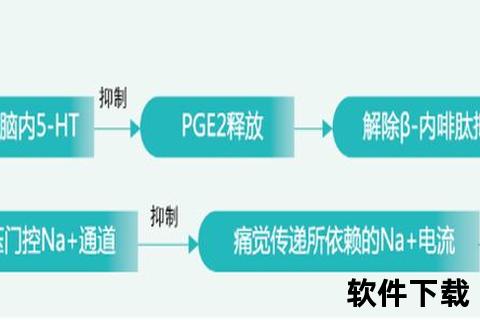

通过激活脑干下行抑制系统,显著提升脑内5-羟色胺(5-HT)和β-内啡肽水平。实验显示,其镇痛效力是的1.75-2.27倍,且无成瘾性。这种中枢作用可阻断疼痛信号在脊髓背角的传递,尤其对神经病理痛效果显著。

靶向抑制NF-κB和MAPK炎症通路,降低PGE2、IL-6等促炎因子浓度。研究发现,治疗14天后,骨关节炎患者的血清炎症标志物下降幅度达40%-60%。同时通过调节小胶质细胞分泌强啡肽A,增强内源性镇痛系统活性。

选择性阻断Nav1.7和Nav1.3钠通道,减少神经异位放电。电生理研究证实,其对神经损伤模型的异常放电抑制率可达90%,且作用持续时间长达24小时。这种状态依赖性的通道调节,既能镇痛又不影响正常神经传导。

除说明书标注的骨关节炎、类风湿性关节炎外,临床研究显示其对以下病症有效:

基于群体药代动力学研究,推荐个体化给药:

与双氯芬酸钠联用可减少后者50%用量,降低消化道出血风险;配合物理治疗(如超声波)可提升关节功能恢复速度20%。

约5%患者出现轻度反应:

建议用药初期建立症状日记,记录疼痛程度、用药时间及异常反应。

优先选择透皮贴剂或软胶囊剂型,避免首过效应。合并高血压者需监测血压波动,建议与降压药间隔2小时服用。

术前72小时应停用,防止与剂产生协同作用。术后疼痛控制可改用栓剂剂型。

糖尿病患者需警惕神经病变掩盖药物反应,建议每3个月进行神经传导检测。

记录应包括:

若出现以下情况需立即就医:

配合药物使用的增效措施:

草乌甲素软胶囊的临床应用正在改写慢性疼痛的治疗格局。通过理解其多靶点作用机制,患者可更安全地实现疼痛控制,而医疗从业者则需注重个体化方案设计。未来研究或将揭示其在神经退行性疾病中的潜在价值,为疼痛管理开辟更广阔的疆域。