本文从科学角度解析肿节风胶囊的抗炎镇痛机制,结合临床研究进展,为公众提供安全用药指导与实用建议。

炎症与疼痛的“隐形战场”

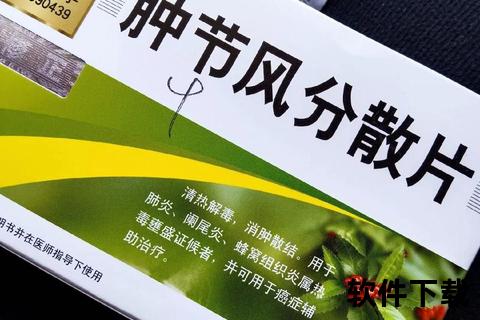

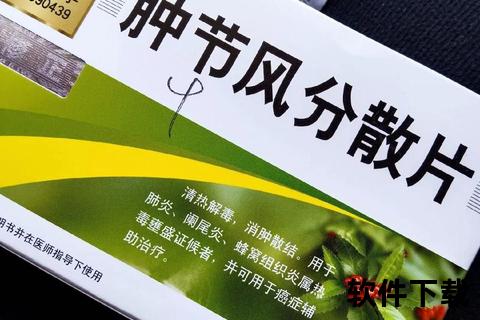

当身体因感染、外伤或慢性疾病引发炎症时,红肿、发热和疼痛是常见的求救信号。面对这些症状,传统抗生素和止痛药虽有效,但长期使用可能伴随耐药性或胃肠道损伤风险。肿节风胶囊作为一种兼具抗炎、镇痛和免疫调节功能的中成药,凭借其多靶点作用机制,逐渐成为临床辅助治疗的选择之一。其疗效如何?是否存在安全隐患?本文将结合最新研究,解答公众最关心的核心问题。

一、科学解析:肿节风胶囊如何实现抗炎与镇痛?

1. 抗炎机制——从源头抑制“炎症风暴”

肿节风胶囊的核心成分肿节风提取物(含黄酮类、香豆素等活性物质),通过以下途径发挥作用:

抑制炎症介质释放:阻断前列腺素(PGE2)、组胺等致炎因子的合成与释放,减轻组织水肿和红肿。

调节免疫细胞活性:抑制过度激活的巨噬细胞和中性粒细胞,减少炎症反应对健康组织的损伤。

广谱抗菌作用:直接破坏金黄色葡萄球菌、链球菌等致病菌的细胞壁,降低继发感染风险。

典型应用场景:类风湿关节炎急性发作期,可联合西药降低关节滑膜炎症;慢性咽炎患者局部红肿疼痛的缓解。

2. 镇痛机制——不止是“掩盖疼痛”

与传统止痛药不同,肿节风胶囊的镇痛作用兼具中枢与外周调节:

神经传导调控:抑制疼痛信号在脊髓背角神经元的传递,降低痛觉敏感度。

内源性镇痛物质激活:促进β-内啡肽等天然镇痛物质的分泌,缓解中重度疼痛。

修复受损组织:通过抑制成纤维细胞生长因子(FGF-2),减少炎症对神经末梢的持续刺激。

临床案例:一项针对50例急性痛风患者的研究显示,口服肿节风胶囊1周后,98%的患者关节肿胀和夜间疼痛显著缓解。

二、临床疗效:从实验室到真实世界的证据

1. 多系统疾病的治疗潜力

风湿免疫疾病:联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎时,总有效率提升至85%(对照组70%),且关节僵硬程度减轻更显著。

感染性疾病:对急性支气管炎、扁桃体炎等呼吸道感染,3天内退热效率达75%。

肿瘤辅助治疗:在胃癌、癌放疗中,可降低消化道反应发生率,提升患者耐受性。

2. 特殊人群的用药考量

孕妇与哺乳期女性:因可能影响胎儿免疫发育,列为禁忌。

过敏体质者:约0.3%患者出现皮疹,需立即停药并抗过敏治疗。

儿童与老年人:需根据体重调整剂量,建议起始量为成人1/2,监测肝肾功能。

三、安全性研究:疗效与风险的平衡

1. 副作用谱与应对策略

常见反应:轻度胃肠不适(如腹胀)、皮肤瘙痒,通常1-3天自行缓解。

罕见风险:超量服用可能抑制免疫功能,需严格遵循每日≤9粒的剂量限制。

2. 药物相互作用警示

与抗生素联用:可能增强左氧氟沙星等药物的疗效,需间隔2小时服用。

免疫抑制剂:与环孢素合用时,需监测淋巴细胞计数,避免过度免疫抑制。

四、实用建议:科学用药与生活管理

1. 何时选择肿节风胶囊?

推荐场景:轻中度炎症性疼痛(如咽喉肿痛、痛风急性期)、慢性病辅助治疗。

需就医指征:高热持续48小时、疼痛影响睡眠或活动、出现皮下结节或血尿。

2. 家庭护理要点

饮食配合:避免辛辣、酒精,增加维生素C摄入(如猕猴桃、西兰花)以增强抗炎效果。

局部处理:关节炎急性期可冷敷患处,联合肿节风胶囊口服,加速消肿。

3. 特殊人群注意事项

术后患者:需与阿司匹林等抗凝药间隔使用,防止出血风险。

糖尿病患者:因胶囊含蔗糖成分,建议选择无糖剂型或密切监测血糖。

理性看待传统与现代医学的协同

肿节风胶囊的抗炎镇痛价值已获多项研究证实,但其应用需建立在精准诊断与个体化方案基础上。公众应避免自行用药,尤其慢性病患者需定期复查炎症指标(如CRP、血沉)。未来,随着纳米制剂等新技术应用(如软胶囊提高生物利用度),这一传统中药或将在精准医疗中发挥更大作用。

(本文内容综合自临床研究及药理学文献,具体用药请遵医嘱)