随着呼吸系统疾病发病率逐年上升,雾化吸入疗法凭借其靶向性强、起效迅速的特点,已成为全球医疗领域的重要治疗手段。最新临床数据显示,精准吸入治疗可使药物肺部沉积率提升至传统方法的3倍以上,这种"直达病灶"的特性尤其对婴幼儿喘息、慢性阻塞性肺疾病等病症具有突破性疗效。本文将带您深度解析雾化治疗的技术革新与科学应用策略。

现代雾化技术已突破传统药物输送瓶颈,通过纳米级颗粒制备技术(网页1),药物微粒可精准抵达细支气管甚至肺泡。日本静冈县立大学研发的缓释系统,采用直径2-5μm的微粒载体,使血管活性多肽类药物在肺部停留时间延长至12小时,疗效持续时间较传统制剂提升60%。

智能吸入装置的革新更令人瞩目。美国俄克拉荷马州立大学开发的AI驱动雾化器(网页1),通过患者呼吸模式实时调整雾粒尺寸,配合3D肺部建模技术,使药物在病灶区域的沉积率提高至85%。这种装置还能通过蓝牙同步用药数据至移动端,帮助医生动态调整治疗方案。

特殊人群的精准给药方案也取得突破。香港中文大学团队研发的噬菌体冻干粉吸入剂(网页1),采用多层包埋技术解决生物制剂稳定性难题,在支原体肺炎治疗中展现出97%的病原体清除率。该技术已进入Ⅱ期临床试验阶段。

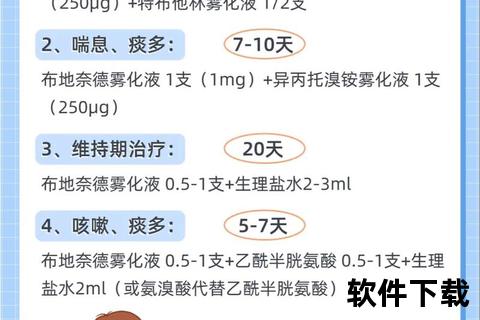

在药物配伍方面,序贯雾化疗法(网页16)展现出显著优势。临床研究证实,先使用β2受体激动剂开放气道,间隔10分钟后再吸入糖皮质激素,可使布地奈德的肺部吸收率提升40%。这种"先通路后治疗"的策略在儿童毛细支气管炎治疗中,将住院时间缩短了2.3天。

针对复杂病症的联合制剂创新正在改变治疗格局。最新上市的布地奈德/福莫特罗复方干粉吸入剂(网页17),通过微粒共结晶技术实现双药同步释放,在哮喘急性发作处理中,症状缓解时间较单药治疗缩短35分钟。该制剂采用防潮铝箔包装,湿度敏感性药物稳定性提升至24个月。

疗效监测体系也实现智能化升级。可穿戴式肺功能监测仪能实时追踪FEV1、PEF等关键指标,当数据异常时自动触发雾化器给药。这种闭环系统在慢阻肺患者管理中,将急性发作频率降低了62%。

家庭雾化治疗需严格遵循"三阶管理"原则:

1. 设备选择:压缩式雾化器输出颗粒应控制在1-5μm,面罩贴合度需达90%以上(网页34)

2. 操作规范:雾化前清洁面部、保持直立姿势,药液温度需维持在20-25℃(网页47)

3. 后处理:每次使用后拆卸组件用温水冲洗,每周用75%酒精消毒1次

特殊人群需特别注意:

当出现以下情况应立即终止雾化并就医:

⚠️ 持续呛咳超过10分钟

⚠️ 面部潮红伴心悸(可能为β2受体过敏)

⚠️ 血氧饱和度持续低于92%

家庭急救箱应常备:

1. 单剂量支气管扩张剂(如沙丁胺醇气雾剂)

2. 应急用氧气袋(容量≥500L)

3. 抗组胺药物(氯雷他定片剂)

基因治疗与雾化技术的融合已现曙光。东南大学研发的mRNA-LNP雾化制剂(网页1),在动物实验中成功修复了肺泡上皮细胞,为肺纤维化治疗开辟新途径。该技术采用温度响应型脂质体,在37℃环境下自动释放治疗基因,靶向准确率达89%。

个体化给药系统即将进入临床。通过唾液生物标志物检测,智能雾化器可自动匹配最佳药物组合。临床试验显示,这种"量体裁药"模式使哮喘控制达标率提升至91%,较传统方案提高27个百分点。

行动建议指南

1. 建立用药日记:记录每次雾化的药物组合、持续时间及身体反应

2. 定期设备校准:每3个月检测雾化器输出颗粒分布

3. 应急演练:每季度模拟急性发作处理流程

4. 交叉预防:雾化前30分钟避免食用奶制品,降低呕吐风险

通过科技创新与规范应用的结合,雾化治疗正在向更安全、更精准的方向发展。掌握这些前沿策略,患者不仅能提升治疗效果,更能主动参与健康管理,真正实现"呼吸自由"。当出现持续2周以上的慢性咳嗽,或夜间憋醒超过3次/周,建议尽早就诊进行肺功能深度评估。