深夜突发胃痛,很多人第一反应是翻出家中常备的“消炎药”缓解不适。但这一举动可能暗藏风险——胃痛的病因复杂多样,并非所有情况都需要消炎药,错误用药可能掩盖病情甚至加重损伤。本文将解析胃痛与消炎药的纠葛,提供科学用药指南。

消炎药这一名称常被误解为“消除炎症”的统称,实则包含三类药物:

1. 抗生素(如阿莫西林、克拉霉素):仅对细菌感染有效,如幽门螺杆菌引起的胃炎或溃疡。

2. 非甾体抗炎药(NSAIDs)(如布洛芬、阿司匹林):通过抑制炎症介质缓解疼痛,但可能直接损伤胃黏膜。

3. 糖皮质激素(如泼尼松):用于严重免疫性疾病,但会削弱胃黏膜屏障。

关键误区:NSAIDs类药物虽能止痛,却可能诱发或加重胃痛。例如新冠期间过量使用布洛芬退烧,导致胃出血的案例屡见不鲜。

胃痛的病因决定用药方向,常见类型及应对策略如下:

1. 抗生素滥用加速耐药

幽门螺杆菌根除失败率逐年上升,与甲硝唑耐药率超50%直接相关。患者自行缩短疗程或随意更换药物,可能培养“超级细菌”。

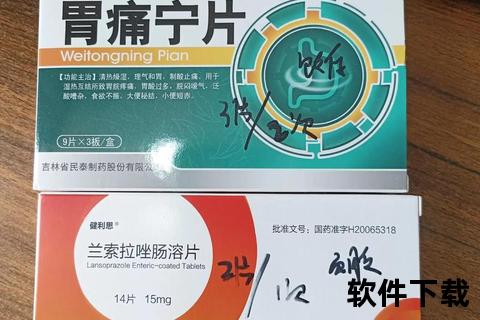

2. 抑酸药掩盖癌症信号

长期用奥美拉唑缓解胃痛,可能延误胃癌早期诊断。40岁以上患者若出现消瘦、黑便,需立即胃镜检查。

3. 药物相互作用引发危机

1. 儿童胃痛:

2. 孕妇:

3. 老年人:

1. 疼痛性质改变:从隐痛发展为持续剧痛

2. 伴随预警症状:呕血、黑便、不明原因消瘦

3. 用药无效:规范治疗2周仍无缓解

4. 反复发作:每年胃痛超过3次

5. 家族史阳性:直系亲属有胃癌病史

(内镜检查是确诊的金标准,幽门螺杆菌检测可通过呼气试验无创完成)

1. 基础防护:避免辛辣/高脂饮食、限酒、规律作息

2. 药物防护:

3. 认知防护:

胃痛不是“小毛病”,科学用药需兼顾病因探查与个体化治疗。建立“症状-诊断-用药”的完整认知链,才能避免陷入“越治越痛”的恶性循环。