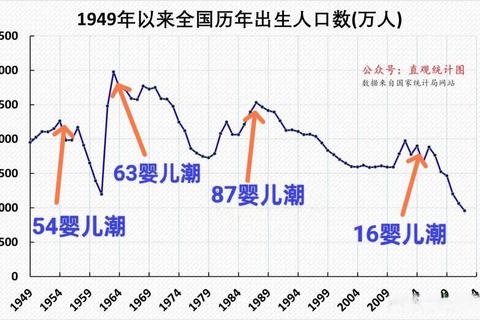

中国的新生儿数量变迁如同一幅波澜壮阔的历史画卷,既折射了社会经济的巨变,也牵动着每个家庭的未来。2024年,中国新生儿数量为954万,虽较2023年小幅反弹,但较2016年“全面二孩”政策实施后的1786万已近乎腰斩。这一数据背后,是生育率跌破世代更替水平、老龄化加剧与人口结构失衡的多重挑战。理解这一变迁轨迹,不仅关乎国家发展大局,更与每个个体的生育选择息息相关。

1. 人口激增期(1949-1970年)

新中国成立后,社会稳定与医疗改善推动出生率攀升。1954年迎来首波婴儿潮,新生儿达2232万;1963年更创下2934万的历史峰值,相当于每天8万名新生儿降生。这一阶段的高生育率,为后续经济发展储备了“人口红利”。

2. 计划生育时代(1971-2015年)

1971年推行的计划生育政策逐渐显效,新生儿数量从1970年的2710万降至1999年的1150万。1980年“独生子女政策”实施后,生育率被严格控制在较低水平,2000年总和生育率(TFR)降至1.22。这一政策虽缓解了资源压力,但也为人口结构失衡埋下伏笔。

3. 政策松绑与生育低迷(2016年至今)

“全面二孩”“三孩”政策陆续出台,但生育反弹昙花一现。2023年新生儿仅902万,总和生育率1.0,全球倒数第二。即便2024年出现52万的增量,也难改长期下行趋势,生育意愿低迷已成新常态。

1. 经济成本的高墙

养育成本占家庭收入比例持续攀升。以上海为例,0-17岁子女养育成本达102.6万元,相当于人均可支配收入的10倍。住房、教育、医疗“新三座大山”挤压生育空间,一线城市家庭为学区房背负百万贷款已成普遍现象。

2. 职场与家庭的博弈

女性生育面临“母职惩罚”,约40%的职业女性因生育遭遇降薪或晋升停滞。996工作制与托育资源短缺(0-3岁入托率仅4%)形成双重压力,迫使家庭在“生”与“升”之间艰难抉择。

3. 代际观念的重构

年轻一代更注重自我实现与生活质量,婚育年龄持续推迟。2023年女性初婚年龄达28.7岁,较2010年推迟4.2岁,“不婚不育”“精致利己”等思潮冲击传统家庭观念。

1. 老龄化加速与养老困局

2023年65岁以上人口占比达15.4%,预计2050年将突破30%。“4-2-1”家庭结构下,独生子女需承担多位老人照护责任,社区养老床位缺口达200万张,居家护理服务覆盖率不足10%。

2. 劳动力萎缩与创新瓶颈

劳动年龄人口年均减少800万,制造业用工成本十年上涨240%。人口红利消退倒逼产业升级,但高技能人才占比仅28%,与德国(46%)、日本(51%)存在显著差距。

3. 公共服务体系承压

新生儿减少引发教育资源配置失衡,2023年小学数量较2010年减少37%,而养老机构床位需求缺口达40%。医保基金支出增速连续五年超收入增速,代际转移支付可持续性面临考验。

1. 政策层面的系统性支持

2. 家庭决策的科学规划

人口变迁既是国家发展的晴雨表,也是微观生活的温度计。面对生育低谷,既需要政策层面对症下药,更离不开个体对生命价值的理性认知。当“生得起、养得好”不再是奢望,人口结构的优化才能真正成为社会进步的助推器。此刻的每一次生育选择,都在书写着未来中国的历史注脚。