在快节奏的现代生活中,高血压已成为威胁全球健康的“隐形杀手”。据统计,全球约三分之一成年人患有高血压,而其中近半数患者甚至不自知。血压监测作为心血管健康管理的第一道防线,其精准性与便捷性直接影响疾病的早期发现与有效控制。本文将从技术原理、设备选择、日常管理及特殊人群需求等维度,解析血压监测如何成为健康管理的关键助手。

高血压初期常无明显症状,但长期未控制会导致心梗、脑卒中、肾衰竭等严重后果。动态血压监测研究表明,约50%自认为血压控制良好的患者实际数据波动剧烈,这解释了为何部分患者坚持服药仍出现器官损伤。

传统单次诊室测量易受“白大衣高血压”或“隐匿性高血压”干扰,导致误诊率高达20%。例如,部分患者在医院因紧张血压飙升,而居家监测却显示正常;反之,夜间血压异常升高者可能在常规检查中被漏诊。

动态血压监测(ABPM)被列为高血压诊断的“金标准”,其参数包括:

通过持续监测,医生可评估药物疗效、识别晨峰血压及夜间高血压,从而制定个性化治疗方案。

| 类型 | 原理 | 优势 | 局限性 |

|-|--|--|-|

| 诊室血压计 | 人工听诊柯氏音 | 临床标准参考 | 依赖操作者技能,无法连续监测 |

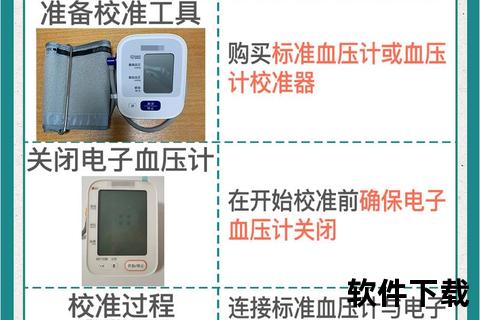

| 家用电子血压计 | 示波法测量动脉压力波动 | 便捷、支持多次测量 | 准确性受姿势、袖带位置影响 |

| 动态血压仪 | 24小时自动间隔测量 | 捕捉全天血压波动规律 | 佩戴不适,价格较高 |

| 智能穿戴设备 | 光电传感器+AI算法 | 无创连续监测,数据云端管理 | 精度需医疗级认证 |

注:医疗级设备需通过二类医疗器械认证(如dido气泵血压手表),其数据可作为临床参考。

→ 高血压需终身管理,擅自停药导致反弹风险

→ 尚无证据表明保健品能有效降压,延误治疗危害更大

→ 65岁以上患者收缩压≥140 mmHg仍需药物控制

根据血压水平分为正常高值(130-139/85-89 mmHg)、1级高血压(140-159/90-99 mmHg)及2级高血压(≥160/100 mmHg),对应生活方式干预或药物联合治疗。

血压监测不仅是数字的记录,更是健康行为的触发器。通过精准设备获取数据、科学解读制定方案、持续追踪优化效果,公众可有效打破“无症状不管理”的被动局面。正如世界卫生组织所倡导:“测量是控制的第一步”,选择适合的工具,掌握正确的方法,每个人都能成为自身健康的第一责任人。

参考资料:

1. 动态血压监测临床意义

2. 高血压诊断与治疗指南

3. 家用设备选购标准

4. 智能穿戴技术进展