月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期、经量、颜色的异常往往提示身体潜在的失衡。当月经量明显减少(每周期少于5毫升)或突然停经时,需警惕内分泌失调与妇科疾病的信号。本文从科学视角解析病因,并提供实用应对策略,帮助女性及时识别风险、科学干预。

月经量少的核心特征是周期规律但经量显著减少,常伴随以下现象:

1. 经期缩短:持续1-2天即净,甚至点滴出血。

2. 经色异常:色淡(提示气血不足)、暗红(血瘀或血寒)或紫黑(血瘀证)。

3. 伴随症状:

4. 特殊人群差异:

1. 甲状腺功能异常:

2. 多囊卵巢综合征(PCOS):雄激素过高抑制排卵,表现为月经稀发、痤疮、多毛,常合并胰岛素抵抗。

3. 高泌乳素血症:泌乳素升高抑制促性腺激素,导致闭经或不规则出血,可能由垂体瘤或药物引起。

4. 卵巢功能减退:40岁前出现卵巢储备下降(如抗苗勒管激素AMH降低),表现为经量减少、潮热,可能进展为卵巢早衰。

1. 子宫内膜损伤:人工流产、宫腔操作等损伤基底层,导致宫腔粘连(Asherman综合征),经血排出受阻。

2. 生殖道感染:慢性子宫内膜炎或结核可破坏内膜再生能力。

3. 肿瘤与囊肿:子宫肌瘤、卵巢囊肿可能压迫或破坏正常组织。

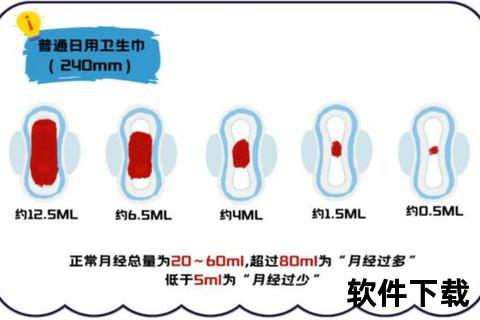

1. 经量估算:日用卫生巾浸透约10-15ml,若整个周期用量不足半片日用卫生巾需警惕。

2. 症状记录:使用月经周期APP记录经量、疼痛程度、情绪变化,连续3个月异常需就医。

1. 激素六项:月经第2-5天检测FSH、LH、E2、PRL、T、TSH。

2. 影像学检查:超声(评估卵巢储备、内膜厚度)、宫腔镜(排查粘连)。

3. 特殊检测:AMH(卵巢储备)、胰岛素释放试验(PCOS筛查)。

1. 激素替代疗法:

2. 药物对症:

1. 肾虚证:补肾填精(熟地、紫河车、山茱萸)。

2. 血瘀证:活血化瘀(当归尾、红花、香附)。

3. 食疗辅助:黑豆粥(补肾)、山楂红糖水(化瘀)。

1. 避免过度宫腔操作:科学避孕减少人流风险。

2. 定期体检:35岁以上女性每年查激素与超声。

3. 特殊人群关怀:

月经量少不仅是身体发出的“求救信号”,更是早期干预的重要窗口。通过科学识别病因、规范治疗与生活方式调整,多数患者可恢复月经周期、降低远期健康风险。女性需摒弃“忍一忍就过去”的观念,及时就医,让月经重新成为健康的“晴雨表”。