肺源性心脏病(简称肺心病)是一种因慢性呼吸系统疾病导致肺动脉高压、最终引发右心功能衰竭的复杂疾病。据统计,我国40岁以上人群中,肺心病的患病率可达6.7%,且病程长、易反复急性加重,严重影响患者生活质量。本文从症状识别、药物选择、疗效优化及特殊人群管理等方面,为患者和公众提供实用指导。

一、症状识别与就医信号:何时需警惕肺心病?

1. 典型症状与体征

肺心病的核心症状源于肺部疾病与心脏功能受损的双重影响:

呼吸系统表现:慢性咳嗽、咳痰(白色黏液或带血丝)、活动后呼吸困难,严重时静息状态下也气促。

心脏功能异常:下肢水肿、颈静脉怒张、肝区压痛、腹胀(因体循环淤血),严重时出现胸腔积液或腹水。

其他信号:口唇及指甲青紫(缺氧表现)、心率加快、夜间阵发性呼吸困难。

2. 紧急就医的“红色警报”

以下情况需立即就诊:

意识状态改变(如嗜睡、谵妄);

血氧饱和度(SpO2)持续低于90%,或呼吸极度困难;

下肢水肿迅速加重,伴尿量显著减少;

胸痛、心悸或晕厥(可能提示肺栓塞或严重心律失常)。

二、肺心病的核心治疗目标与药物选择策略

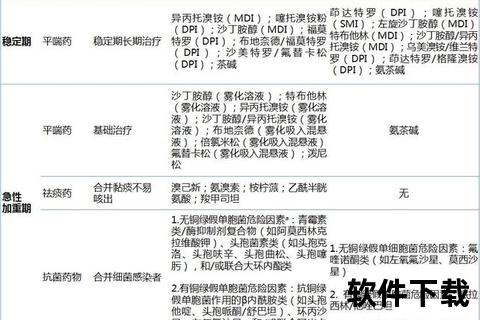

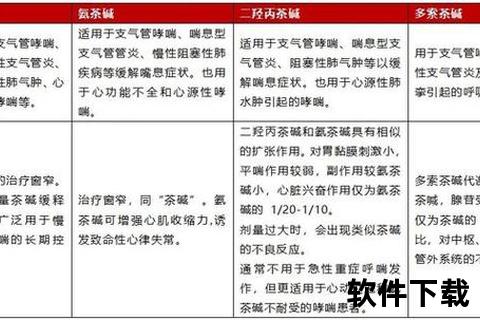

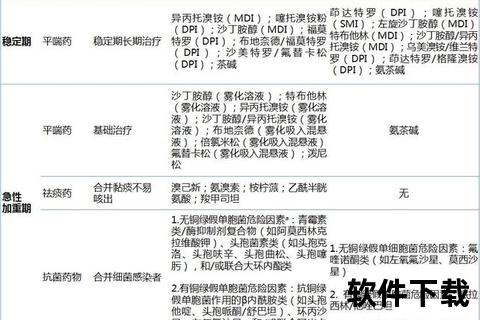

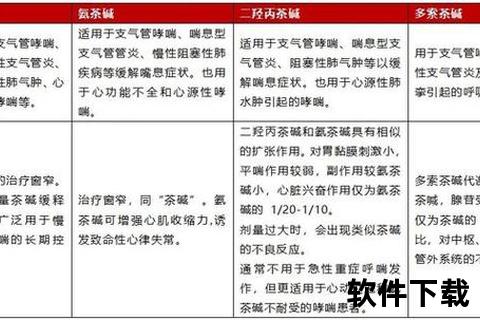

肺心病的治疗需兼顾原发病控制、肺动脉高压缓解和心力衰竭纠正。药物选择需个体化,以下为关键用药类别及适应症:

1. 西药治疗的“三大支柱”

(1) 改善呼吸功能与抗感染

支气管舒张剂:沙丁胺醇(β2受体激动剂)、异丙托溴铵(抗胆碱能药物)雾化吸入,快速缓解气道痉挛。

糖皮质激素:急性加重期短期使用(如泼尼松),需注意口腔清洁以防真菌感染。

抗生素:针对细菌感染(如肺炎链球菌、流感嗜血杆菌),首选青霉素类或头孢菌素,重症需联合用药。

(2) 降低肺动脉高压

磷酸二酯酶-5抑制剂:西地那非、他达拉非,通过扩张肺血管降低压力,但需监测血压。

内皮素受体拮抗剂:波生坦、安立生坦,适用于中重度肺动脉高压,需定期检查肝功能。

钙通道阻滞剂:氨氯地平(适用于心率较慢者),可改善肺血管阻力。

(3) 纠正心力衰竭

利尿剂:呋塞米(速尿)小剂量使用,减轻水肿,需监测电解质(防低钾、低钠)。

强心药:用于快速房颤合并心衰,需警惕中毒(症状:恶心、视力异常)。

血管扩张剂:硝酸甘油静脉滴注,降低心脏前负荷,但需避免血压骤降。

2. 中药辨证施治:10大经典方案

中医将肺心病分为寒痰、痰热、气虚血瘀等证型,常用组合如下:

寒痰壅肺型:小青龙颗粒(散寒化饮)+苏子降气丸(降气平喘)。

痰热郁肺型:清肺化痰丸(清热祛痰)+羚羊清肺丸(清肺利咽)。

阳虚水泛型:真武汤丸(温阳利水)+苓桂术甘汤丸(健脾化湿),适用于水肿明显者。

气虚血瘀型:补中益气丸(补气)+通心络胶囊(活血通络),改善缺氧性紫绀。

三、疗效优化:用药细节与风险规避

1. 剂量调整与联合用药原则

利尿剂:初始剂量宜小(如呋塞米20mg/日),根据尿量及水肿程度逐步调整,避免过度利尿导致血容量不足。

抗生素:疗程通常7-14天,严重感染需静脉给药,并根据痰培养结果调整。

中药联用:避免与西药强心苷类(如)同用,以防药效叠加引发毒性。

2. 不良反应监测

血管扩张剂:警惕体位性低血压,服药后缓慢起身;

糖皮质激素:长期使用需补钙防骨质疏松,并监测血糖;

抗凝药物(如华法林):定期检测INR值,防出血风险。

四、特殊人群的个性化管理

1. 孕妇

禁用药物:ACEI/ARB类(致胎儿畸形)、华法林(致胎儿出血);

相对安全药物:低分子肝素(抗凝)、β2受体激动剂(吸入剂型),需在产科与心内科联合监护下使用。

2. 儿童与青少年

病因多为先天性肺血管畸形或遗传性疾病(如α1-抗胰蛋白酶缺乏),治疗以手术矫正为主,药物辅助控制感染及心衰。

3. 老年患者

优先选择雾化吸入(减少全身副作用),慎用镇静类药物(如),防呼吸抑制。

五、非药物治疗与长期管理

1. 氧疗与呼吸支持

家庭氧疗:每日低流量吸氧≥15小时(1-2L/分钟),维持SpO2≥90%。

无创通气:适用于CO2潴留者(如BiPAP模式),夜间使用可改善睡眠呼吸。

2. 生活方式干预

呼吸训练:缩唇呼吸(延长呼气)、腹式呼吸(增强膈肌力量),每日练习20分钟。

营养支持:低盐(<5g/日)、高蛋白饮食,避免饱餐加重心脏负担。

3. 康复运动

适宜活动:太极拳、慢走、上肢抗阻训练(如举哑铃),以不引起气促为度;

禁忌:避免寒冷环境运动、屏气动作(如举重)。

六、总结与行动建议

肺心病的治疗需“标本兼治”:控制感染、改善心肺功能是核心,长期管理则依赖规律用药、氧疗及生活方式调整。患者应定期复查肺功能、心电图及超声心动图,每3-6个月评估病情进展。若出现药物疗效下降或新发症状(如咯血、晕厥),需及时调整方案,必要时转诊至上级医院。

关键行动清单:

1. 居家备血氧仪,每日监测SpO2;

2. 记录尿量及体重变化(警惕隐性水肿);

3. 接种流感疫苗与肺炎链球菌疫苗,减少感染风险;

4. 加入肺康复计划,提升自我管理能力。

通过科学用药与综合管理,多数肺心病患者可显著延缓疾病进展,维持较好的生活质量。