维生素C作为人体必需的水溶性营养素,近年来因健康意识的提升,其补充形式——尤其是维生素C含片——逐渐成为消费热点。随着市场规模的扩大,产品价格、剂型、品牌呈现多样化特征,消费者在选购时往往面临信息不对称的困扰。本文将从市场动态、价格影响因素及科学选购策略三个维度展开分析,帮助读者在复杂的市场环境中做出明智决策。

1. 需求激增驱动市场规模扩张

新冠疫情后,消费者对免疫力的关注显著提升。数据显示,2020-2024年,中国维生素C含片市场规模年均增长率达15%,预计2025年市场规模将突破50亿元。需求端呈现两大特点:一是从“单一补充”转向“功能复合化”,例如添加锌、维生素D等协同成分的产品更受欢迎;二是消费群体年轻化,90后、00后成为主力,推动产品向口感化、便携化发展。

2. 区域市场差异与渠道变革

当前市场仍以一线城市和东部发达地区为主,但中西部地区的渗透率逐年提高,线上销售占比从2019年的30%上升至2024年的45%。电商平台通过直播带货、社群营销等方式,降低了消费者对价格的敏感度,同时也加剧了品牌竞争。

3. 产品创新与竞争格局

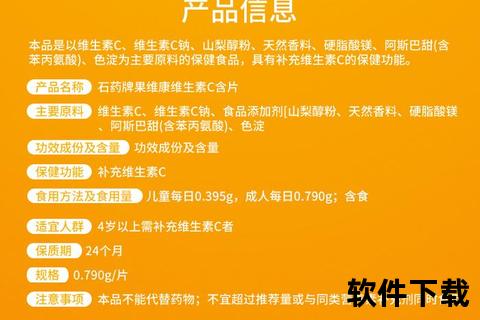

市场呈现“两极分化”:高端产品以天然提取、缓释技术为核心卖点(如养生堂的针叶樱桃来源产品),价格多在50-100元/瓶;中低端产品依赖合成维生素C,价格集中在10-30元区间。头部品牌如汤臣倍健、康恩贝通过技术研发和供应链优化,占据约40%市场份额,而中小品牌则通过差异化定位(如儿童专用、孕妇适用)抢占细分市场。

1. 原料成本与生产工艺

维生素C来源分为合成与天然两类。合成VC成本低(约15元/千克),但消费者对“天然提取”的偏好推动企业采用针叶樱桃、柑橘类原料,成本增加2-3倍。缓释技术的应用使生产成本提高20%-30%,但能延长作用时间并减少肠胃刺激,成为高价产品的核心优势。

2. 剂型与附加功能

常见剂型包括普通含片、咀嚼片、缓释片等。数据显示,咀嚼片因口感优势占据60%市场份额,价格普遍比普通含片高10-15元;缓释片因技术门槛较高,溢价可达30%-50%。部分产品通过添加胶原蛋白、益生元等功能性成分,进一步拉高价格,如某品牌“VC+胶原蛋白”组合产品售价达89元/瓶,比基础款高40%。

3. 品牌溢价与渠道成本

国际品牌(如Swisse、Blackmores)因进口关税和品牌营销费用,价格普遍为国产同类产品的1.5-2倍。例如,某澳洲品牌缓释VC含片售价128元/瓶,而国产同类产品均价为70元。线下药店因场地和人工成本,产品价格通常比线上高10%-20%。

4. 政策与市场波动

2024年《保健食品原料目录》更新后,部分企业因需重新申报资质导致短期供应减少,市场价格上涨约8%。原料药价格受国际大宗商品市场影响,2023年因玉米(合成VC原料)价格上涨,部分低端产品提价5%-10%。

1. 明确需求:剂量与人群适配

2. 关键指标:成分与认证

3. 性价比评估:价格与功效平衡

4. 购买渠道与售后

1. 过量风险与误区

长期超量摄入(>2000mg/日)可能导致腹泻、泌尿结石。消费者需警惕“剂量越高越好”的营销话术,合理搭配膳食(如每日摄入柑橘类水果)。

2. 行业趋势预测

未来五年,市场将呈现三大方向:一是“精准营养”驱动个性化产品开发(如基因检测定制VC剂量);二是绿色生产工艺降低天然VC成本;三是监管趋严淘汰低质产能,行业集中度进一步提升。

行动建议

1. 定期评估自身需求,避免盲目跟风购买高剂量产品。

2. 优先选择通过GMP认证、有第三方检测报告的品牌。

3. 结合膳食补充,每日摄入猕猴桃、草莓等富含VC的水果,减少对补充剂的依赖。

通过理性分析市场动态与自身需求,消费者可在价格与品质间找到最佳平衡点,真正实现“科学补充,健康无忧”。