“拔萝卜,拔萝卜,哎哟哎哟拔不动……”当熟悉的旋律响起,孩子们的眼睛会亮起来,身体会跟着摇摆,语言也会自然地模仿。这种看似简单的互动,实则是儿童早期发展的关键环节。研究表明,0-6岁是儿童大脑发育的黄金期,而儿歌通过其韵律、节奏和重复性,能有效促进语言、认知、运动及情感能力的全面发展。许多家长对儿歌的认知仍停留在“哄睡工具”或“娱乐消遣”层面,忽视了其科学教育价值。本文将结合儿童发展心理学与儿歌教育实践,解析如何通过精选儿歌助力孩子健康成长,并提供实用建议。

1. 语言发展的“加速器”

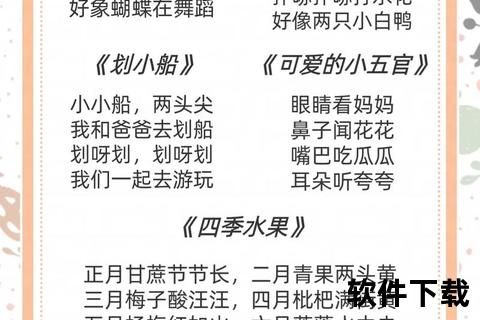

儿歌的韵律和重复性词汇是幼儿语言学习的天然教材。例如,《数鸭子》中“门前大桥下,游过一群鸭”通过具象的画面和节奏,帮助孩子掌握数字概念和动词用法。研究发现,接触儿歌的幼儿在2岁时词汇量比同龄人高出30%。英语启蒙儿歌如《ABC字母歌》能帮助儿童建立双语语感,为未来学习打下基础。

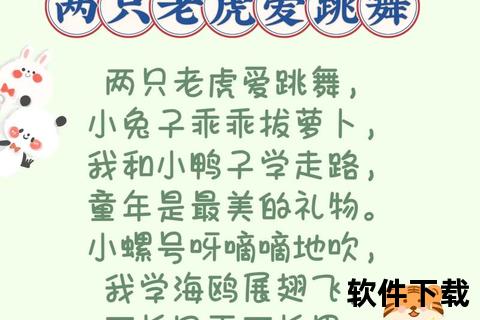

2. 运动协调的“隐形教练”

《健康歌》中的“扭一扭小腰腰,跳一跳长高高”鼓励孩子跟随节奏活动身体,锻炼大肌肉群和平衡能力。类似的动作类儿歌(如《拍手歌》)还能提升手眼协调能力,促进小脑发育。

3. 情商与品德的“温柔导师”

《我的好妈妈》通过“请喝一杯茶”等歌词传递感恩意识,《礼貌歌》则直接教导社交礼仪。这类儿歌在潜移默化中塑造孩子的同理心和道德观,其效果甚至优于说教式教育。

4. 认知与记忆的“多维训练”

数字类儿歌(如《五指歌》)通过具象化计数强化数学思维;《形状歌》结合颜色与图形认知,激活右脑的创造性想象。神经科学证实,儿歌的重复模式能增强海马体的记忆功能,使儿童更易掌握复杂知识。

1. 生活习惯养成类

2. 安全教育与适应力类

3. 创造力与艺术启蒙类

1. 分龄选择策略

2. 亲子互动技巧

3. 避坑指南

4. 特殊群体适配

随着科技发展,儿歌形式不断创新。例如,AR互动儿歌书可让《鲨鱼宝宝》跃出纸面,增强沉浸感;AI智能音箱能根据孩子反应调整播放内容。跨文化儿歌(如非洲鼓点童谣)的引入,可拓宽儿童的文化视野,培养包容心态。

从《小燕子》到《健康歌》,儿歌不仅是童年的背景音,更是塑造健康人格的“复合维生素”。家长只需每天抽出10分钟,与孩子共唱一首精选儿歌,便能将教育融入生活。当童谣响起时,我们看到的不仅是手舞足蹈的孩子,更是一个个正在被激活的神经元、一颗颗正在萌芽的善良心灵。

行动呼吁: