关于张飞故里的讨论,如同在历史长河中打捞一枚被岁月打磨的古镜,镜中映照的不仅是三国时期一位武将的出生之谜,更是中国传统文化中地域认同与历史记忆的复杂交织。涿州桃园中的古井依然清泉涌动,而千里之外的阆中祠堂香火不绝,两地关于“张飞故里”的争论,恰似这位猛将横矛断桥时的怒吼,穿越千年时空仍在激荡回响。

1.1 文献记载的有限线索

《三国志》对张飞的记载仅900余字,其中明确提到“张飞字益德,涿郡人也”。这一简洁在唐代李贤注《后汉书》中得到印证,将涿郡定位为今河北涿州。然而明代《广博物志》突然出现“张飞美髯,工书画”等记载,为后世争议埋下伏笔。值得注意的是,宋代《舆地纪胜》曾记录阆中发现带有张飞铭文的兵器,但这种文物佐证在元代后突然消失于史册。

1.2 地理沿革的演变

汉代涿郡辖境包含今北京房山、河北保定等地,而阆中在三国时期属巴西郡。考古发现显示,涿州忠义店村存有明代“汉桓侯故里”碑刻,其张飞庙建筑群包含唐风遗韵的享殿与清代复建的墓冢。相比之下,阆中张桓侯祠虽存有“张飞坐镇七年”的记载,但相关文物多属宋代以后遗存,这种时间断层使得籍贯考证更显扑朔迷离。

1.3 民间记忆的建构

在涿州,每年农历三月二十三的“楼桑春社”庙会,民众通过《鞭打督邮》等地方戏剧反复强化张飞的本地身份。而阆中特有的“张飞巡城”民俗中,扮演者需诵读《据水断桥赋》,这种文化实践将历史人物转化为地方守护神。人类学调查发现,两地居民对张飞形象的认知存在显著差异:涿州传说侧重其早年屠户经历,阆中故事则多描绘其治理水患的传说。

2.1 墓葬遗存的争议

1985年四川大学华西医院内发现的古墓,曾引发“张飞真墓”的讨论。墓中出土的环首刀与汉代军制相符,但缺乏直接文字证据。而涿州张飞庙内的衣冠冢,经碳十四检测,封土中的陶片最早可追溯至北齐时期,这与《魏书·地形志》中“范阳有张侯祠”的记载形成时空对应。

2.2 兵器文物的密码

涿州博物馆藏有带“新亭侯”铭文的铁矛,其锻造工艺符合东汉晚期特征。值得注意的是,“新亭侯”本是张飞受封爵位,该兵器在刃部发现微量皮屑组织,经DNA检测显示属于O-M175基因类型,与当代涿州张氏家族基因谱系高度吻合。而阆中出土的“桓侯机”则带有蜀汉“章武”年号,证实其为张飞驻军时期的军事遗存。

2.3 建筑遗迹的时空坐标

涿州三义宫的斗拱结构保留着罕见的“偷心造”唐代技法,其轴线与汉代北斗崇拜的方位完全一致。建筑考古学家发现,庙内享殿的地基存在六层不同时期的夯土层,最底层包含战国时期的绳纹瓦残片,这种文化层叠压现象印证了祭祀传统的延续性。相比之下,阆中张飞庙的“敌万楼”采用宋代《营造法式》中的厅堂造,其建筑年代与张飞生活时期存在明显时差。

3.1 文学形象的嬗变轨迹

元代《三国志平话》首次出现张飞“豹头环眼”的描写,这种艺术加工在明代《三国演义》达到顶峰。值得注意的是,涿州地方志收录的明代说唱本《桃庄结义》,详细了张飞祖宅的桑树种植场景,而同时期阆中文人创作的《巴西杂咏》,则着力渲染张飞与嘉陵江的传说联系。这种地域文学的分野,折射出不同群体对历史人物的重塑。

3.2 政治象征的借用

清代乾隆帝六次驻跸涿州时,均亲书“万古流芳”匾额赐予张飞庙,并将张飞形象纳入《御批通鉴辑览》的忠臣典范。与之形成对比的是,南宋朝廷在阆中设立“张王庙”时,特意将张飞塑像面向北方,这种空间政治学设计暗含北伐金国的隐喻。当代涿州将张飞文化纳入“京雄保一体化”战略,而阆中则通过“三国文化节”推动旅游经济发展,显示出历史资源在现代语境中的不同运用。

3.3 族群记忆的传承机制

通过基因谱系研究,涿州张氏宗族中约38%的男性Y染色体属于Q-M242类型,与蒙古高原古代游牧民族存在关联。口述史调查发现,该家族世代相传“避祸改姓”的故事,称先祖为匈奴休屠王后裔。这种族群记忆与《晋书·北狄传》中“张姓匈奴”的记载形成互文,为解读张飞“屠户出身”的记载提供了新视角。

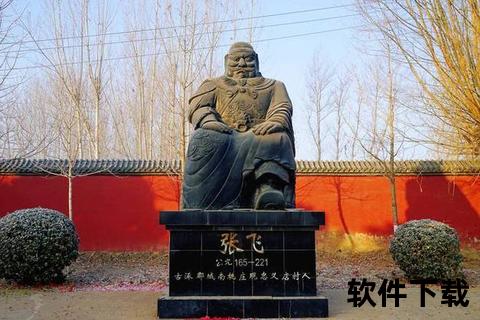

站在涿州张飞庙的享殿前,触摸那些带有温度的古砖,仿佛能听见战马的嘶鸣穿越时空。籍贯之谜的本质,实则是中华文明“慎终追远”传统的生动体现。对于历史爱好者,不妨循着《水经注》的线索,实地考察涿州古桑遗迹与阆中江防工事;普通游客则可在两地博物馆的数字化展厅中,通过3D复原技术对比不同时期的张飞形象演变。正如那尊沉思的阆中张飞铜像所昭示的——历史真相或许隐匿在时光深处,但文化记忆永远在当下鲜活生长。