新生儿在出生后的最初几小时至几天内,体内血糖水平的调节尚未成熟,可能面临一种隐匿却不容忽视的健康威胁——低血糖症。这种代谢紊乱若不及时干预,可能对大脑发育造成不可逆损伤。据研究数据显示,约15%-30%的高危新生儿(如早产儿、糖尿病母亲婴儿)会经历血糖异常波动,其中半数以上可能无症状。如何早期识别、科学干预,成为守护新生儿健康的第一道防线。

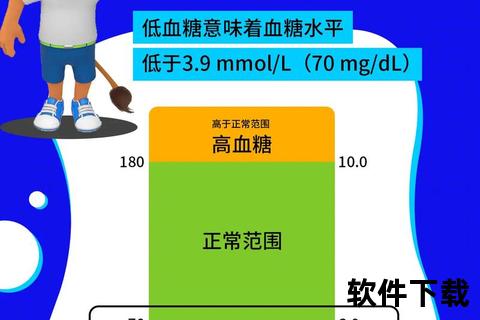

新生儿低血糖症的核心病理在于葡萄糖供应不足或消耗过度。正常足月儿出生后1小时内血糖会生理性下降至最低点(约2.2-2.6 mmol/L),随后逐步回升。但当静脉血糖持续低于2.2 mmol/L(足月儿)或2.6 mmol/L(早产儿),即达到临床干预标准。

高危人群特征:

症状的“沉默性”与警示信号:

约80%的患儿早期无症状,但以下表现需警惕:

(此处可插入示意图:新生儿低血糖症状分级与对应处理措施)

筛查原则:

实验室诊断标准:

| 新生儿类型 | 诊断阈值(静脉血) | 干预阈值 |

||--|--|

| 足月儿 | <2.2 mmol/L | <2.6 mmol/L |

| 早产儿/小于胎龄儿 | <2.6 mmol/L | <3.0 mmol/L |

(数据综合自)

鉴别诊断要点:

需排除先天性代谢病(如半乳糖血症、枫糖尿病)、内分泌疾病(甲状腺功能减退)、高胰岛素血症。对于持续性低血糖(>48小时),需进行胰岛素、C肽、皮质醇等激素检测及基因筛查。

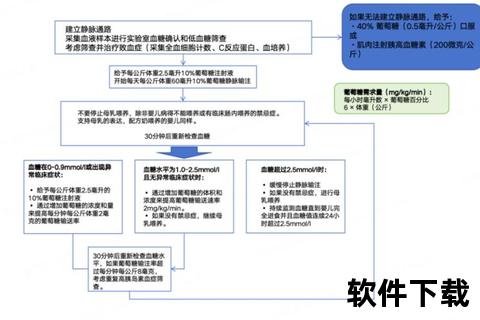

静脉补糖指征:

分级治疗流程:

(案例参考:某医院通过优化筛查流程,NICU入院率下降70%)

三级预防策略:

1. 产前干预:

2. 分娩期管理:

3. 产后追踪:

特别提示:纯母乳喂养并非绝对安全!研究发现,早期母乳不足时补充配方奶可使低血糖风险降低53%。

1. 识别高危信号:若宝宝属于早产、母亲有糖尿病或出现喂养困难,立即联系医生

2. 家庭应急包:备有医用葡萄糖粉(按5g/100ml温水配制)、电子体温计

3. 就医指征:

(提示:新生儿低血糖导致的脑损伤多发生在血糖<1.5 mmol/L且持续6小时以上)

新生儿低血糖症的管理需要医患协同。家长需掌握“观察-喂养-监测”三部曲,医疗机构则需建立标准化筛查路径。随着连续血糖监测(CGM)技术的应用,未来有望实现更精准的个体化干预。记住:早期1克葡萄糖的及时补充,可能改变孩子一生的健康轨迹。