中药复方是中医药体系的核心组成部分,凝聚了千年临床实践的经验。它以多成分、多靶点的协同作用为特点,在慢性病管理、免疫调节及辅助治疗中展现出独特优势。随着现代科技的介入,中药复方的开发策略与药效机制逐渐被科学解析,为公众提供了更安全、更精准的应用指导。

中药复方的开发需兼顾传统经验与现代技术,其核心策略包括以下方面:

中药复方的原料多来源于天然药材,但野生资源过度采挖导致部分药材濒危。例如,沙参作为常用药材,其野生资源因需求量大而面临枯竭风险。现代策略通过人工种植技术(如建立种质资源库)和替代品研究(如基因工程培育)实现资源可持续利用。濒危药材的保护不仅依赖政策法规(如《中医药法》),还需推广生态种植技术,减少农药残留,提升药材质量。

中药复方成分复杂,传统鉴定方法难以满足现代需求。当前,色谱技术(如高效液相色谱HPLC)和光谱技术(如核磁共振NMR)被广泛用于成分分析。例如,黄连解毒汤(HLD)通过指纹图谱技术确认了8种关键活性成分,确保质量可控。国际标准(如ISO)的引入,推动了中药复方的全球化进程。

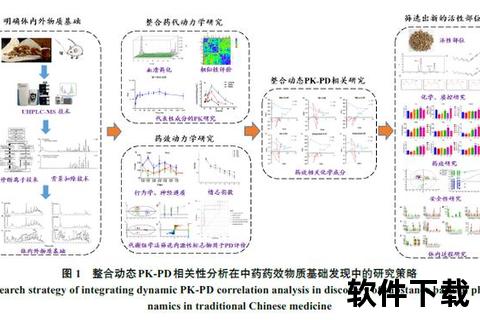

传统复方的药效机制常被归为“多靶点协同”,但具体路径需科学验证。以丹红注射液为例,其治疗心绞痛的机制通过“模块药理学”解析:利用RNA测序技术筛选出38个靶点功能模块,发现其通过抗炎、调节胆固醇代谢等途径起效。类似地,沙参的抗癌作用被证实与其调节免疫、抑制肿瘤微环境相关。

现代中药复方开发需通过多中心随机对照试验(RCT)验证疗效。例如,丹红注射液的IV期临床试验采用适应性设计,动态调整样本量和指标,最终证实其缓解心绞痛的效果优于安慰剂。此类研究为中药复方进入国际主流医学体系奠定了基础。

以沙参为例,其在复方中的核心作用机制可归纳为以下三类:

沙参中的多糖和香豆素成分能增强巨噬细胞吞噬能力,提高T细胞活性,从而改善免疫功能。在肺癌治疗中,沙参与标靶药联用可减轻化疗导致的免疫抑制,延长患者无进展生存期。

沙参通过调节鞘脂代谢途径抑制炎症因子释放(如IL-1β、NLRP3),这一机制在急性肺损伤(ALI)模型中得到验证。其活性成分可诱导肿瘤细胞凋亡,并抑制血管生成,在肺癌、胃癌中显示辅助疗效。

中药复方常通过多成分协同作用于不同系统。例如,沙参配伍麦冬、黄芪时,可同时增强呼吸道黏膜防御(抗真菌、祛痰)和改善能量代谢(调节乳酸水平)。这种“整体调节”特性是单一化学成分药物难以企及的。

1. 个人层面:选择正规渠道购买中药复方,关注药品说明书的“成分”与“禁忌”。

2. 行业层面:支持濒危药材的人工种植技术,参与临床试验以积累循证数据。

3. 政策层面:推动中医药标准化与国际互认,加强资源保护立法。

中药复方的现代化不仅是传统的延续,更是科学与文化的融合。通过科学解析机制、规范应用场景,公众可更安全地受益于这一千年智慧。

参考文献:本文内容综合自权威医学期刊、临床试验及政策文件,具体研究详见。