生病时,正确用药是恢复健康的关键,但不合理的用药可能带来新的风险。据统计,全球每年因药物不良反应导致的住院案例超过千万,而其中近50%可通过正确的剂量调整和安全用药知识避免。本文将从科学角度解析安全用药的核心原则,并针对不同人群提供实用建议,帮助读者在家庭用药中规避风险。

一、安全用药的核心原则

安全用药不仅是“按说明书服用”,更需要理解药物与人体之间的动态关系。以下是三大核心原则:

1. 遵循医嘱与说明书

明确适应症:用药前需确认药物是否对症。例如,普通感冒无需使用抗生素,错误用药可能引发耐药性。

剂量精准:超量可能导致中毒,如对乙酰氨基酚过量会引发肝损伤;剂量不足则延误治疗。儿童用药需按体重计算,不可直接使用成人剂量。

给药方式:口服、外用或注射的选择需严格遵循医嘱。例如,硝酸甘油需舌下含服,吞服可能无效。

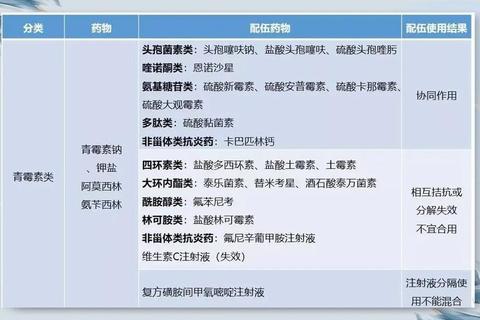

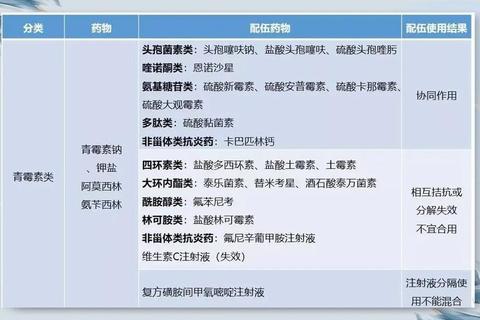

2. 警惕药物相互作用

同类成分叠加:感冒药常含对乙酰氨基酚,混用多种药物易导致过量。

食物影响:西柚汁可能抑制药物代谢酶,增加他汀类药物的血药浓度。

3. 个体化考量

肝肾功能:肝肾功能不全者需调整剂量。例如,肾功能下降时,抗生素需减量以避免蓄积中毒。

年龄与性别:老年人代谢慢,药物半衰期延长;孕妇需避免可能致畸的药物。

二、剂量调整的科学依据

剂量调整是平衡疗效与安全性的关键环节,需基于以下科学依据:

1. 量效关系与个体差异

药物剂量与疗效呈“S型曲线”,过高剂量可能进入平台期,不再增强疗效却增加毒性。例如,抗高血压药需根据血压监测结果逐步调整。

基因差异影响药物代谢。如CYP2C19基因突变者需调整质子泵抑制剂的剂量。

2. 动态监测指标

血药浓度:如甲氨蝶呤需监测血药浓度,防止抑制。

生化指标:使用利尿剂时需定期检测血钾,避免低钾引发心律失常。

3. 特殊治疗场景的调整原则

化疗药物:出现3-4级血液毒性时需减量20%。

靶向药物:皮疹、腹泻等不良反应可通过短暂停药或剂量下调控制。

三、不同人群的用药安全策略

1. 儿童用药:剂量精准是关键

按体重计算:对乙酰氨基酚的儿童剂量为10-15mg/kg,需使用专用滴管量取,避免家用茶匙误差。

避免复方药:6岁以下儿童慎用含伪的感冒药,以防中枢神经兴奋。

2. 孕妇:权衡利弊,优选安全药物

致畸风险分级:如阿司匹林在孕晚期可能增加出血风险,需在医生指导下使用。

叶酸补充:孕早期补充叶酸可降低神经管畸形风险,但过量可能掩盖维生素B12缺乏。

3. 老年人:简化方案,减少相互作用

“少而精”原则:优先选择兼顾多种疾病的药物,如ARB类降压药可同时保护心肾。

防跌倒提示:镇静类药物可能增加跌倒风险,建议夜间服用并加强看护。

4. 慢性病患者:长期管理的要点

定期复查:高血压患者需每月监测血压,根据结果调整药物组合。

依从性提升:使用分药盒或手机提醒,避免漏服或重复用药。

四、家庭用药的实用行动建议

1. 家庭药箱管理

分类存放外用药与口服药,定期清理过期药品。

保留药品说明书,记录过敏史及用药反应。

2. 突发情况应对

误服过量:立即催吐(清醒状态下),并携带药瓶就医。

过敏反应:出现皮疹或呼吸困难时,服用抗组胺药并紧急送医。

3. 就医时主动沟通

提供完整的用药清单(包括保健品),帮助医生评估相互作用。

症状时需具体化,如“头痛持续3天,伴恶心”而非“不舒服”。

用药安全始于科学认知

安全用药是一场需要医患共同参与的“精准战役”。从理解个体差异到动态调整剂量,每一步都需要科学指导与细致观察。希望本文的解析能帮助读者建立正确的用药观念,在守护健康的将风险降至最低。

参考资料:

1. 药品剂量调整原则(百度文库)

2. 肺癌治疗剂量调整策略(健康界)

3. 特殊人群用药指南(搜狐新闻)

4. 对乙酰氨基酚与儿童剂量(妙佑医疗)

5. 降压药不良反应管理(医脉通)