月经是女性生殖系统周期性变化的自然表现,是身体健康的“晴雨表”。围绕月经的误解和困惑从未停止:月经是“排毒”吗?经血是“废血”吗?颜色变化是否意味着疾病?本文将从科学角度解读月经血的本质,帮助女性正确认知生理健康。

一、月经血的本质:打破误解,科学认知

1. 月经的形成与组成

月经血并非毒素或废血,而是子宫内膜周期性脱落的结果。每月卵巢排卵后,若未受精,增厚的子宫内膜因激素水平下降而脱落,混合血液、内膜碎片、宫颈黏液等排出体外。正常经血中75%为动脉血,25%为静脉血,与全身血液循环系统一致。

2. 月经与排毒无关

人体排毒主要通过肝脏、肾脏和肠道完成,月经仅是生殖系统的生理现象。将月经视为“排毒”缺乏科学依据,反而可能忽视真正的健康问题。

3. 月经血的生理意义

月经血虽非排毒载体,但具有多重作用:

清除冗余组织:排出未受孕时增厚的子宫内膜,为下一周期做准备。

促进代谢与造血:周期性失血可刺激造血功能,增强身体应对失血的代偿能力。

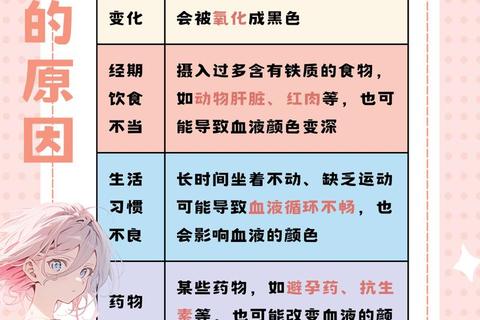

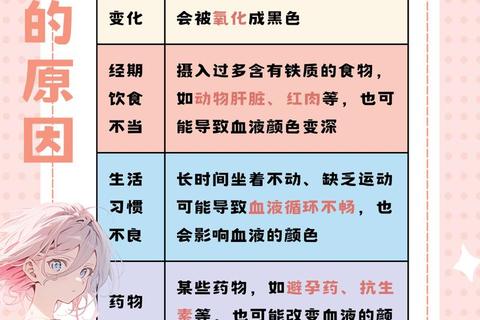

二、月经血的“颜色密码”:解读健康信号

经血颜色可反映子宫内膜脱落速度、出血时间及健康状况:

暗红色或鲜红色:正常颜色,提示内膜脱落较快,血液新鲜。

深褐色或棕黑色:血液在停留时间较长,氧化后颜色变深,常见于月经初期或末期。

粉红色或浅红色:可能因出血量少、贫血或激素水平异常。

橙色或灰绿色:需警惕感染(如细菌性炎)或妇科疾病,建议及时就医。

异常警示:若经血持续鲜红色超过3天且量大,或伴随血块增多,需排查子宫肌瘤、内膜息肉等问题。

三、月经周期与健康:规律性比“标准”更重要

1. 正常周期的范围

周期频率:21-35天。

经期长度:3-7天,出血量20-80毫升。

2. 常见异常及原因

周期过长(>35天):多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常。

周期过短(<21天):黄体功能不足、子宫腺肌症。

经量异常:

过多(>80ml):子宫肌瘤、凝血功能障碍。

过少(<5ml):宫腔粘连、卵巢功能减退。

四、科学护理:从日常习惯到就医指南

1. 居家护理建议

卫生管理:选择透气卫生用品,每2-4小时更换;避免盆浴,减少感染风险。

饮食调理:补充铁质(如红肉、菠菜),避免生冷辛辣食物。

适度运动:经期可进行瑜伽、散步,避免剧烈运动或倒立。

2. 何时需要就医?

紧急情况:单日出血浸透超过8片卫生巾,或持续剧烈腹痛。

长期异常:周期不规律超过3个月,闭经6个月以上。

3. 特殊人群注意事项

青春期女性:初潮后1-2年周期不规律属正常,若16岁仍未初潮需就医。

围绝经期女性:周期紊乱可能提示卵巢功能衰退,需关注骨质疏松风险。

五、以科学视角拥抱生理健康

月经是女性生命力的象征,而非需遮掩的“麻烦”。通过科学认知月经血的本质、颜色与周期规律,女性可以更好地理解身体信号,及时发现问题并采取行动。记住,规律的生活习惯、合理的就医选择,以及对自身变化的敏锐观察,是维护生殖健康的核心密码。

参考资料: