干咳是否需要使用消炎药,是许多患者在出现症状时最困惑的问题之一。本文将结合临床指南和医学研究,系统解析干咳的病因、治疗原则及用药选择,帮助公众科学应对这一常见症状。

干咳的本质是呼吸道对刺激的防御性反应,但背后可能隐藏多种病因。根据病程和伴随症状,常见原因可分为以下几类:

1. 感染后咳嗽

感冒、流感等病毒感染后,呼吸道黏膜损伤导致神经末梢敏感,咳嗽可能持续3-8周。此时无细菌感染证据,无需使用抗生素。

2. 细菌或非典型病原体感染

如支原体、衣原体感染或细菌性支气管炎,可能伴随黄脓痰、发热等症状,需针对性使用抗生素。

3. 过敏或气道高反应性疾病

咳嗽变异性哮喘、过敏性鼻炎等引发的干咳,需用抗组胺药(如氯雷他定)或吸入激素。

4. 胃食管反流

胃酸刺激咽喉引发的干咳,需抑制胃酸分泌(如奥美拉唑)而非消炎药。

5. 环境或药物因素

如空气污染、吸烟,或ACEI类降压药副作用,需去除诱因。

案例提示:一位感冒后干咳两周的患者,若胸片和血常规正常,可能属于感染后咳嗽,盲目使用头孢类抗生素不仅无效,还可能引发耐药性。

消炎药(抗生素)仅对细菌或非典型病原体感染有效,滥用可能延误治疗或加重病情。以下情况需考虑使用:

用药误区警示:

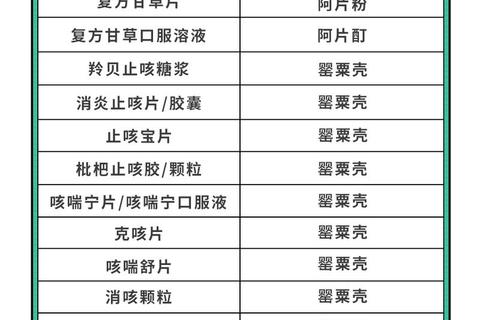

针对不同性质的干咳,联合用药可提高疗效:

1. 单纯干咳无痰

2. 伴咽喉痒痛

3. 合并潜在疾病

特殊人群用药注意:

1. 环境管理

2. 生活方式干预

3. 识别危险信号

出现以下情况需立即就医:

干咳用药需遵循“病因优先,对症辅助”的原则:

1. 先辨病因:区分感染类型(病毒/细菌/支原体)、过敏或反流等因素。

2. 慎用抗生素:仅在明确细菌感染时使用,避免自我药疗。

3. 阶梯式干预:轻度干咳优先尝试非药物措施(如蜂蜜、硬糖),无效再考虑药物。

4. 特殊人群差异化处理:儿童、孕妇及慢病患者需个性化方案。

实用工具推荐:居家可备便携式血氧仪监测氧饱和度,咳嗽日记(记录发作时间、诱因)有助于医生快速判断病因。

科学管理干咳,不仅需要正确用药,更需建立对疾病的系统性认知。当症状超出家庭处理能力时,及时寻求专业医疗支持是保障健康的关键一步。