对冠心病患者而言,支架植入术是挽救生命的关键治疗手段。许多患者对术后用药方案存在疑惑:为何有人需要长期服用抗血小板药物,而有人几个月后即可调整?这与支架类型的选择密切相关。本文将从科学角度解析药物涂层支架与金属裸支架的术后用药差异,并提供实用管理建议。

一、两种支架的核心差异:为何用药方案不同?

1. 药物涂层支架(DES)

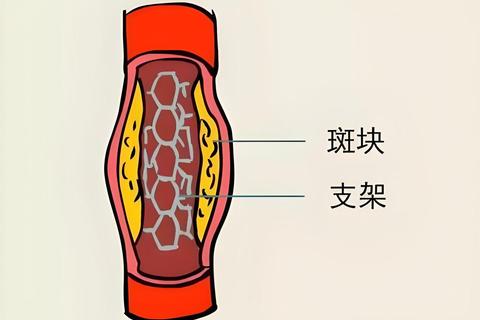

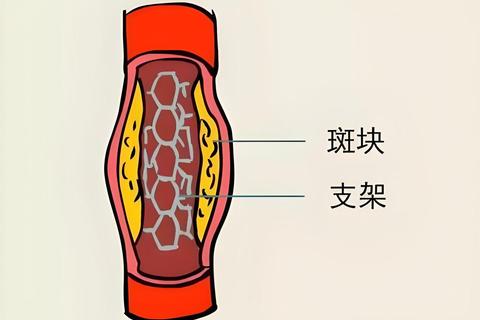

药物涂层支架表面覆盖抗增殖药物(如雷帕霉素、紫杉醇),其核心优势在于抑制血管内皮过度增生,从而显著降低术后再狭窄风险(5%-10%)。但药物释放过程可能延迟血管内皮愈合,因此患者需接受至少1年的双联抗血小板治疗(DAPT),以预防支架内血栓形成。

2. 金属裸支架(BMS)

金属裸支架无药物涂层,术后血管内皮可快速覆盖支架表面(约1-3个月),因此DAPT疗程可缩短至1-3个月。但其再狭窄率较高(10%-20%),多适用于出血风险高或需短期停用抗血小板药物(如计划外科手术)的患者。

二、术后用药方案对比:个体化选择是关键

1. 抗血小板治疗的核心原则

药物涂层支架:需严格遵循“双联抗血小板治疗1年”的国际标准,常用组合为阿司匹林+替格瑞洛/氯吡格雷。

金属裸支架:若患者无高出血风险,仍建议DAPT持续1年;但对于需早期停药者(如手术),可在支架内皮覆盖后(1-3个月)调整为单药。

特殊人群注意:

高出血风险患者(如消化道溃疡病史):优先选择金属裸支架,或采用缩短DAPT疗程的药物涂层支架(如新一代生物可降解支架)。

合并房颤需抗凝者:建议药物涂层支架术后1-4周停用阿司匹林,保留P2Y12抑制剂(如氯吡格雷)与抗凝药联用。

2. 降脂治疗的协同作用

无论支架类型,术后均需强化降脂(LDL-C目标值<1.4 mmol/L)。他汀类药物是基础,若效果不足,可联用依折麦布或PCSK9抑制剂。

三、术后管理要点:超越药物,全面防控风险

1. 生活方式干预

限酒:吸烟者术后1年内再梗死风险增加3倍。

饮食控制:地中海饮食(富含全谷物、鱼类、橄榄油)可降低炎症反应,建议每日盐摄入<5克。

运动康复:术后2周开始低强度有氧运动(如步行),逐步过渡至每周150分钟中等强度运动。

2. 定期监测与复查

药物涂层支架:术后1、3、6、12个月复查凝血功能、血脂及心电图,评估血栓风险。

金属裸支架:重点监测术后3个月血管内皮覆盖情况,通过冠脉CTA或血管内超声确认。

四、特殊场景下的决策建议

1. 需要择期手术的患者

若计划在1年内手术,优先选择金属裸支架,以缩短DAPT疗程。

若已植入药物涂层支架且需紧急手术,需多学科评估出血与血栓风险,必要时桥接短效抗血小板药物。

2. 支架内再狭窄的处理

药物球囊(DCB)是首选方案,其通过局部释放紫杉醇抑制再狭窄,且无需额外植入支架,DAPT疗程可缩短至1-3个月。

五、总结与行动指南

1. 支架选择原则:

优先药物涂层支架(再狭窄率低),除非存在高出血风险或短期手术需求。

新一代生物可降解支架可兼顾疗效与安全性,适合年轻患者。

2. 用药依从性:

严格遵循DAPT疗程,自行停药可能导致致命性血栓。

3. 长期管理意识:

冠心病是终身性疾病,即使症状缓解,仍需控制血压、血糖及血脂。

通过科学用药与系统管理,支架术后患者可显著降低心血管事件风险。最终决策需结合个体病情,与心脏专科医生充分沟通后制定个性化方案。