宝宝第一次露出稚嫩的牙齿,既是成长的里程碑,也伴随着诸多让父母焦虑的难题。从牙龈红肿到夜醒哭闹,从流口水到啃咬物品,这些看似寻常的现象背后,藏着婴幼儿口腔发育的科学规律与护理智慧。

一、长牙时间线:个体差异背后的科学规律

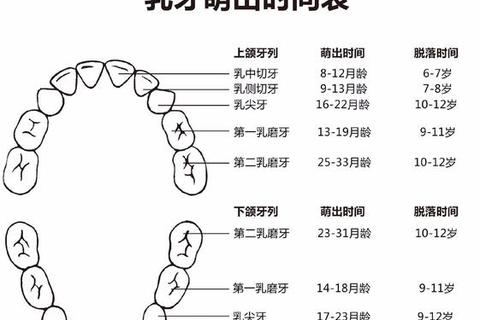

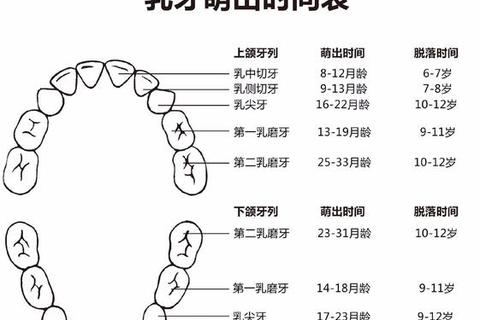

乳牙的萌出时间跨度大,4-12个月是多数宝宝第一颗牙齿出现的窗口期,但部分婴儿可能在出生时即有“诞生牙”,或迟至1岁才萌牙。乳牙的萌出顺序遵循“先下后上、对称生长”的基本规律:

1. 6-8个月:下颌中切牙(下门牙)最早突破牙龈;

2. 8-12个月:上颌中切牙(上门牙)及下颌侧切牙陆续萌出;

3. 12-24个月:第一乳磨牙、犬牙、第二乳磨牙依次出现,2岁半左右完成20颗乳牙的发育。

特殊提示:若宝宝13个月仍未萌出第一颗牙(乳牙迟萌),或出现牙齿排列异常(如融合牙、多生牙),需及时就医排查遗传疾病或营养问题。

二、长牙征兆:辨别正常生理反应与疾病信号

(一)典型生理表现

局部症状:牙龈红肿、口水增多(可能引发口周皮疹)、频繁啃咬手指或硬物;

行为变化:烦躁易怒、夜间睡眠中断、短暂性低热(通常不超过38℃);

间接反应:因唾液吞咽增多导致的轻微腹泻或食欲减退。

(二)需警惕的异常信号

若出现以下情况,需考虑其他疾病而非单纯长牙反应:

1. 体温超过38.5℃或持续发热超过24小时;

2. 严重腹泻或呕吐;

3. 耳部牵拉伴随哭闹(可能为中耳炎);

4. 口腔黏膜白斑或出血(需排除真菌感染或创伤)。

三、家庭护理:科学缓解不适的实用技巧

(一)牙龈不适的物理干预

冷敷镇痛:将硅胶牙胶冷藏(非冷冻)后供宝宝啃咬,或用湿纱布包裹冰块轻敷牙龈;

按摩舒缓:洗净双手后,用指腹以打圈方式按压肿胀的牙龈。

(二)口腔卫生管理

出牙前:每日用湿纱布擦拭牙龈,减少细菌定植;

萌出第一颗牙后:使用米粒大小的含氟牙膏配合软毛牙刷清洁,避免“奶瓶龋”;

饮食控制:减少夜间哺乳频率,避免含糖液体长时间接触牙齿。

(三)安全用药指导

避免使用含苯佐卡因的局部凝胶,可能引发高铁血红蛋白血症;

谨慎选择:布洛芬或对乙酰氨基酚仅在高热或剧烈疼痛时短期使用,需严格遵医嘱。

四、特殊场景与预防措施

(一)异常牙齿的应对策略

诞生牙处理:若出生即有的牙齿松动影响哺乳,需拔除以防误吸;

乳牙龋齿干预:即使乳牙会替换,未治疗的龋齿可能损伤恒牙胚,需及时补牙。

(二)预防性医疗措施

窝沟封闭:3-4岁对乳磨牙进行封闭处理,降低90%的龋齿风险;

定期检查:1岁前完成首次牙科检查,每3-6个月评估口腔发育。

(三)特殊群体注意事项

早产儿:长牙时间可能延迟,需结合矫正月龄评估;

过敏体质婴儿:慎用橡胶牙胶,可选择食品级硅胶材质。

五、行动建议:建立系统性护理思维

1. 观察记录:制作“长牙日记”,记录萌牙时间、症状变化及护理效果;

2. 分级应对:将症状分为“家庭处理级”与“医疗介入级”,避免过度焦虑或延误治疗;

3. 环境改造:移除低矮家具的尖锐边缘,防止宝宝啃咬危险物品。

牙齿的健康不仅关乎咀嚼功能,更影响颌面发育与语言学习。理解长牙的生理规律,掌握科学的护理方法,既能减轻宝宝的不适,也能为终身口腔健康奠定基础。当牙龈的红肿逐渐消退,那些初露的乳牙终将成为孩子灿烂笑容中最动人的点缀。