抗生素的误用和混淆是公众健康领域长期存在的问题。许多人在出现感冒、咽喉痛等症状时,习惯性地服用阿莫西林或头孢类药物,却并不清楚这两者的本质区别。事实上,这种随意用药行为可能导致严重后果:上海某医院曾接诊一名因滥用头孢引发过敏性休克的病例,患者误将头孢用于普通咽痛,最终因肝肾损伤住院治疗两周。这个案例提醒我们——正确认知抗生素的分类和使用原则,是每个人都应具备的健康素养。

阿莫西林属于青霉素类抗生素,其化学结构与天然青霉素相似,通过抑制细菌细胞壁合成发挥作用。而头孢类药物则属于头孢菌素类,这类药物基于头孢菌素母核进行结构改造,目前已发展至第五代,每一代抗菌谱和适用场景都有显著差异。两者虽同属β-内酰胺类抗生素,但分属不同亚类,就像汽车中的轿车与SUV,基础设计理念和功能定位存在本质区别。

在微观战场上,阿莫西林擅长对抗革兰氏阳性菌(如溶血性链球菌)和部分革兰氏阴性杆菌(如幽门螺杆菌)。它常被用于中耳炎、鼻窦炎、尿路感染等早期细菌感染。而头孢类药物覆盖范围更广:第一代侧重革兰氏阳性菌(如皮肤感染),第三代则对肺炎克雷伯菌等革兰氏阴性菌效果显著,第四代甚至可应对败血症等危重感染。这种差异就像枪与的区别,前者精准打击特定目标,后者覆盖范围更大。

阿莫西林因其安全性较高,常用于社区获得性感染,例如:

而头孢类药物更多用于住院患者的中重度感染,例如:

需特别注意:头孢类药物对肠球菌和李斯特菌天然无效,这些病原体感染仍需使用青霉素类药物。

约10%青霉素过敏者会对头孢类药物交叉过敏。临床曾发生青霉素皮试阴性患者服用阿莫西林后出现喉头水肿的案例,根源在于药物杂质引发变态反应。建议有过敏史者用药前必须进行:

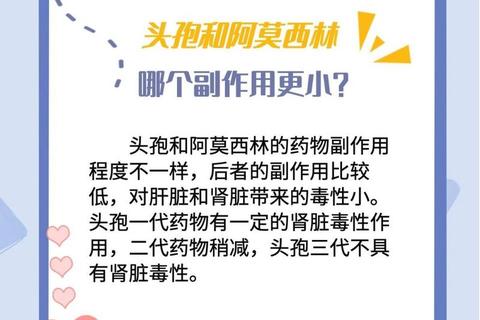

头孢类药物存在显著代际差异:第一代(如头孢拉定)具有明显肾毒性,肾功能不全者需调整剂量;第三代后肾毒性显著降低。而阿莫西林主要通过肾脏排泄,晚期肾病患者需将给药间隔延长至16小时,并需在血透后补充剂量。

当出现以下症状时,可考虑细菌感染可能:

但普通病毒性感冒(流清涕、低热)使用抗生素不仅无效,反而会破坏肠道菌群。

细菌耐药已成为全球公共卫生危机。某三甲医院数据显示,肺炎链球菌对阿莫西林耐药率已从2010年的5.3%升至2024年的28.7%。为保护抗生素有效性,建议:

1. 严格执行"能口服不注射"原则

2. 完整疗程用药(通常5-7天),即使症状消失也要服完规定剂量

3. 避免将抗生素用于预防性治疗(如普通外伤清创后)

4. 支持国家"限抗令",理解医生开具非抗生素处方的决策

正确认知药物属性,是保障用药安全的第一道防线。当您下次准备服用抗生素时,不妨多问一句:"这个药真的适合我的病情吗?"或许这个简单的自问,就能避免一场本可预防的健康危机。