粉刺(闭口和黑头)是痤疮的早期表现,看似温和却可能发展为炎症性丘疹甚至囊肿,影响皮肤健康和心理健康。数据显示,80%以上的青少年受其困扰,但仅有41%的患者会及时就医。如何科学选择药物、规避副作用并提升疗效?本文从病因、用药策略到日常护理,提供系统性解决方案。

一、粉刺的成因与分型

粉刺的形成是多重因素共同作用的结果:

1. 毛囊角化异常:皮脂腺分泌的油脂与老化角质混合,形成毛囊口堵塞,初期表现为肉眼不可见的微粉刺,逐渐发展为闭口或黑头。

2. 微生物繁殖:痤疮丙酸杆菌以皮脂为营养大量繁殖,诱发炎症反应。

3. 激素与遗传:雄激素水平升高刺激皮脂分泌,遗传因素则影响毛囊对激素的敏感性。

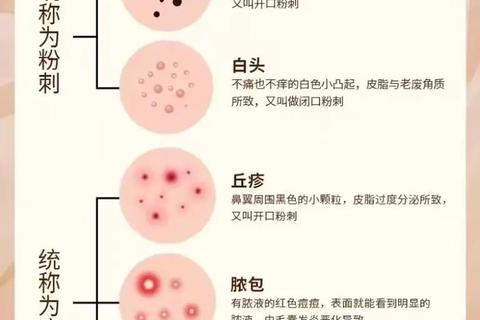

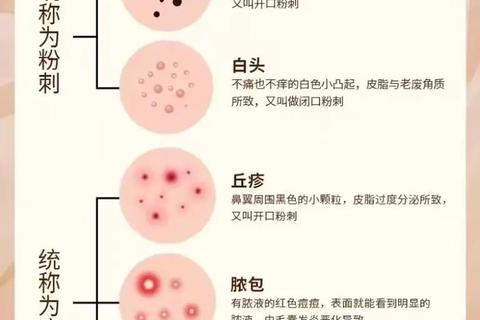

临床分型:

闭合性粉刺(白头):毛囊完全堵塞,表现为肤色小凸起。

开放性粉刺(黑头):毛囊开口暴露,表面氧化发黑。

微粉刺:肉眼不可见的早期阶段,需显微镜观察。

二、科学选择粉刺治疗药物

1. 维A酸类:溶解粉刺的核心药物

代表药物:阿达帕林凝胶(第三代维A酸)、维A酸乳膏、他扎罗汀。

作用机制:调节毛囊角化,溶解微粉刺,预防新发。

适用人群:轻中度粉刺,需长期使用(至少3个月)。

注意事项:

光敏性:仅限夜间使用,白天需严格防晒。

刺激性:初始阶段可能引发脱屑、红斑,建议“短时接触法”(涂抹5分钟后洗去),逐渐建立耐受。

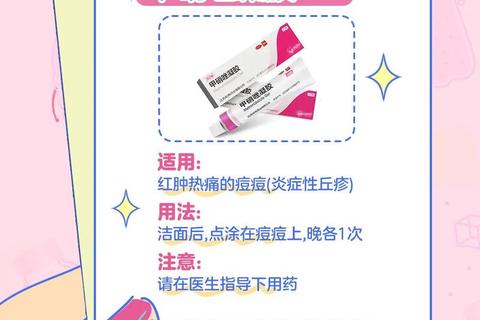

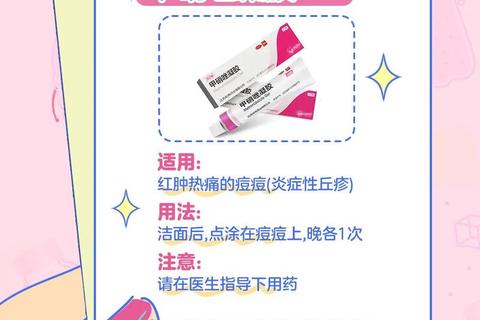

2. 抗菌消炎类:抑制微生物与炎症

过氧化苯甲酰:杀菌同时溶解粉刺,适用于炎症性粉刺。需注意漂白衣物。

壬二酸:兼具抗菌、抗炎和淡化痘印功能,刺激性较低,适合敏感肌。

克林霉素/夫西地酸:针对红肿丘疹,需与维A酸联用以防耐药。

3. 酸类制剂:辅助疏通毛孔

水杨酸(2%-30%):溶解角质栓,适合油性皮肤,低浓度可日常使用。

果酸(20%-70%):促进表皮更新,需在专业机构操作。

三、正确用药与副作用管理

1. 用药原则

分层治疗:微粉刺首选阿达帕林全脸薄涂;顽固性粉刺联合针清或果酸焕肤。

避免混合刺激:维A酸与过氧化苯甲酰需间隔使用(如早用抗菌药,晚用维A酸)。

2. 常见副作用及应对

干燥脱屑:搭配无油保湿霜(如含神经酰胺、透明质酸)缓解。

爆痘反应:维A酸可能促使深层粉刺排出,短期加重属正常现象,持续6周未缓解需就医。

过敏反应:出现灼痛或红斑立即停用,冷敷修复。

四、特殊人群用药指南

1. 孕妇

禁用:口服/外用维A酸(致畸风险)。

相对安全选项:壬二酸、低浓度水杨酸(局部点涂)。

2. 儿童与青少年

9岁以上:可选用2.5%过氧化苯甲酰或0.1%阿达帕林。

8岁以下:优先使用红霉素等外用抗生素,避免系统性治疗。

3. 敏感肌

替代方案:壬二酸或10%以下果酸,从每周2次开始逐步增加频率。

五、日常护理与预防

1. 清洁与保湿

温和洁面:氨基酸表活洁面乳,避免皂基破坏屏障。

保湿关键:选择“不致粉刺”标识的乳液,维持水油平衡。

2. 防晒与饮食

硬防晒优先:帽子、口罩减少紫外线诱发炎症。

饮食调节:低糖、低乳制品饮食可降低皮脂分泌。

3. 禁忌行为

勿挤压粉刺:易引发感染和瘢痕。

避免厚重化妆品:矿物油、羊毛脂等成分可能加重堵塞。

六、何时需要就医?

出现以下情况需及时就诊:

1. 粉刺数量剧增或发展为脓疱、囊肿。

2. 家庭用药3个月无效。

3. 伴随疼痛、发热等全身症状。

粉刺治疗是一场持久战,需药物、护理与生活方式的协同作用。记住:耐心建立耐受、严格防晒、科学保湿是成功的关键。若自我管理效果有限,皮肤科医生的个性化方案将助你更快恢复光滑肌肤。