抗生素的合理使用是医学领域的重要课题,而两种药物的联合应用常被用于复杂感染的治疗。环丙沙星与阿莫西林作为临床常用抗生素,其联用机制和效果备受关注。本文从科学机制、临床应用及注意事项出发,为公众提供实用指导。

一、环丙沙星与阿莫西林的药理特性

1. 环丙沙星

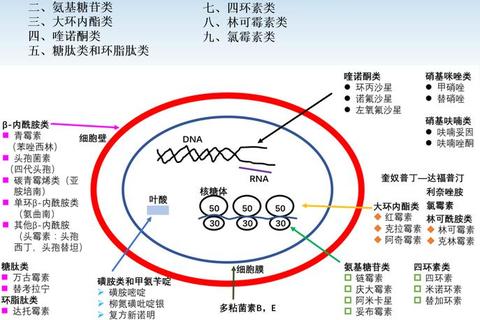

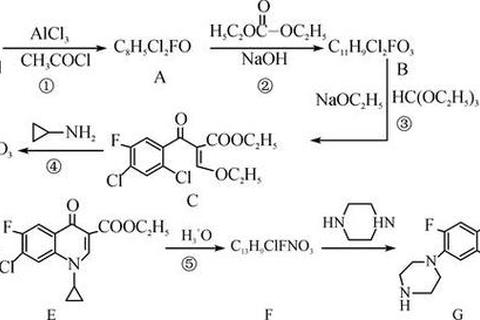

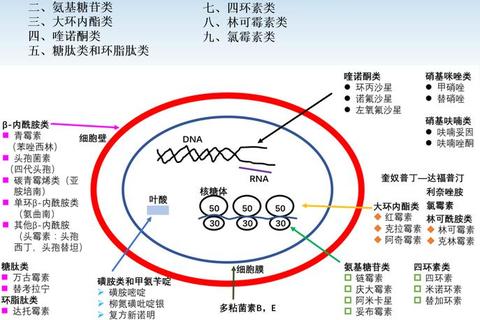

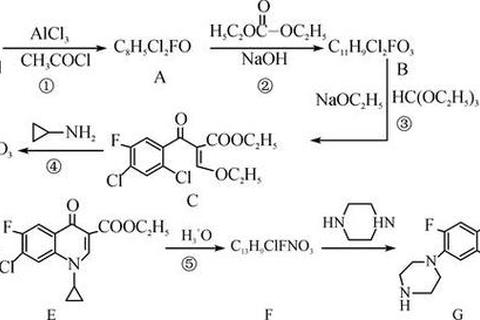

类别:第三代喹诺酮类抗生素,通过抑制细菌DNA回旋酶,阻断DNA复制,对革兰氏阴性菌(如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌)和部分革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)具有广谱杀菌作用。

特点:组织渗透性强,在泌尿系统、呼吸道和前列腺中浓度较高,适用于复杂性尿路感染、呼吸道感染等。

2. 阿莫西林

类别:β-内酰胺类抗生素(青霉素类),通过破坏细菌细胞壁合成发挥杀菌作用,对链球菌、幽门螺杆菌等革兰氏阳性菌和部分阴性菌有效。

特点:安全性较高,常用于儿童和孕妇(需排除过敏史),但易被β-内酰胺酶分解。

二、联用机制与协同效应

1. 传统理论中的潜在矛盾

传统观点认为,β-内酰胺类(如阿莫西林)与喹诺酮类(如环丙沙星)联用可能存在拮抗风险:前者作用于细菌繁殖期,后者在静止期更活跃,可能因作用时段不同导致效果抵消。

2. 现代研究的突破

近年临床实践发现,两者联用在特定感染中可产生协同作用:

扩大抗菌谱:阿莫西林针对革兰氏阳性菌,环丙沙星覆盖阴性菌,联用可应对混合感染或病原体未明的重症感染。

破坏生物被膜:喹诺酮类可穿透细菌生物被膜,增强β-内酰胺类的杀菌效果,例如在慢性支气管炎或复杂尿路感染中。

降低耐药风险:联用可减少单一药物的使用剂量,延缓耐药菌产生。

协同效应验证:

研究显示,环丙沙星与阿莫西林联用治疗幽门螺杆菌感染时,根除率显著高于单药方案。

在多重耐药鲍曼不动杆菌感染中,环丙沙星与美罗培南(同为β-内酰胺类)联用可降低最低抑菌浓度(MIC值),提升疗效。

三、临床应用场景与限制

1. 推荐联用的适应症

复杂性尿路感染:联用可覆盖大肠埃希菌、肠球菌等多重病原体。

社区获得性肺炎:尤其适用于合并支原体或耐药菌感染的重症患者。

幽门螺杆菌感染:作为四联疗法的一部分(联合质子泵抑制剂和铋剂),根除率可达90%以上。

腹腔或盆腔混合感染:如术后感染,需覆盖厌氧菌和革兰氏阴性菌时。

2. 不推荐联用的情况

轻症感染(如普通感冒或单纯性膀胱炎):单药治疗即可控制,联用增加副作用风险。

明确单一病原体感染:如链球菌性咽炎,阿莫西林单用更安全。

过敏或不良反应史:青霉素过敏者禁用阿莫西林;喹诺酮类可能引起肌腱炎或QT间期延长,需谨慎评估。

四、特殊人群注意事项

1. 儿童:

阿莫西林是儿童感染的一线药物,但环丙沙星可能影响软骨发育,18岁以下患者需严格评估风险。

2. 孕妇与哺乳期女性:

阿莫西林相对安全(需排除过敏),但环丙沙星可能通过胎盘或乳汁影响胎儿,仅在危及生命时使用。

3. 老年患者:

需调整剂量以避免肾功能损伤,并监测中枢神经系统副作用(如头晕、失眠)。

五、公众用药建议

1. 避免自行联用:抗生素需严格遵医嘱,错误联用可能导致治疗失败或严重副作用。

2. 识别严重感染信号:如高烧不退、呼吸困难、血便或脓尿,需立即就医。

3. 完成全程治疗:即使症状缓解,也需按疗程服药,防止耐药菌残留。

环丙沙星与阿莫西林的联用是一把“双刃剑”,在重症感染中可发挥关键作用,但需严格遵循适应症与禁忌症。公众应提高对抗生素合理使用的认知,在医生指导下科学用药,共同应对耐药挑战。