月经不调是困扰约60%育龄女性的常见问题,表现为周期紊乱、经量异常或伴随疼痛等症状。许多患者长期依赖药物却效果有限,而中医针灸通过调节气血、平衡脏腑功能,已成为国际认可的替代疗法。研究表明,针灸可改善下丘脑-垂体-卵巢轴功能,对激素水平异常引起的月经紊乱有效率可达82%以上。本文将结合临床实践与科学研究,解析针灸治疗的核心穴位及作用机制。

月经不调主要分为三类:

1. 月经先期(经早):周期缩短至21天以内,多因血热或气虚导致冲任不固。实热型可见经色紫红、质稠有块;虚热型伴颧红潮热;气虚型则经量多而色淡。

2. 月经后期(经迟):周期延长至35天以上,常见于血寒、血虚或气滞。寒凝血瘀者经色暗红夹血块,血虚者经量少色淡,肾虚者伴腰膝酸软。

3. 经期紊乱(经乱):周期不定,提前或延后超过7天,多由肝郁肾虚引起,常伴胀痛、情绪波动。

针灸通过以下三重作用调节月经周期:

1. 神经内分泌调节:刺激关元、三阴交等穴位可促进β-内啡肽分泌,调节促性腺激素释放激素(GnRH)脉冲频率,改善排卵功能。

2. 微循环改善:血海、归来等穴位针刺能增加子宫动脉血流,促进子宫内膜修复。

3. 免疫调节:足三里、脾俞等穴位可提升NK细胞活性,降低炎性因子IL-6水平,缓解盆腔慢性炎症。

| 证型 | 主穴组合 | 核心作用 |

||||

| 月经先期 | 关元+三阴交+血海 | 清热凉血,固摄冲任 |

| 月经后期 | 气海+归来+三阴交 | 温经散寒,活血通络 |

| 经期紊乱 | 关元+肝俞+三阴交 | 疏肝益肾,调理气机 |

关元穴(脐下3寸):被称为"妇科第一要穴",实验证实其电针刺激可使血清雌二醇水平升高18.7%。三阴交(内踝上3寸)作为肝脾肾三经交汇点,能同步调节FSH、LH分泌。

1. 实热证:加太冲、行间,采用泻法降低交感神经兴奋性。

2. 虚寒证:配合命门、腰阳关,艾灸20分钟提升基础体温0.3-0.5℃。

3. 肝郁气滞:期门配合蠡沟,临床研究显示可缓解70%以上经前胀痛。

2022年《中医针灸治疗月经不调临床应用》研究显示,针灸联合中药治疗组总有效率达97.14%,显著高于单纯西药组的82.66%。特别是对肝郁脾虚型患者,针灸可降低22.86%的头晕、恶心等药物不良反应。

典型案例:32岁继发性闭经患者,经针刺血海、子宫、交信等穴,配合隔姜灸关元,治疗3个月后月经周期恢复规律,B超显示子宫内膜厚度从4mm增至8mm。

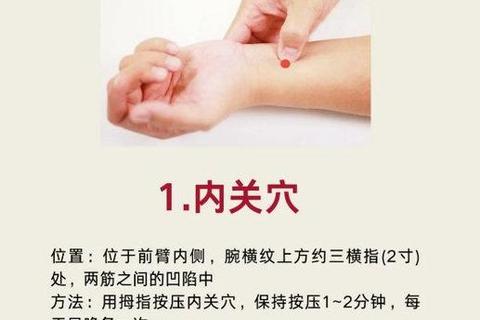

1. 孕妇:妊娠3个月内避免针刺下腹部,可选用上肢内关、合谷调理恶心症状。胎位不正时艾灸至阴穴需在孕32周后进行。

2. 青春期少女:优先选择耳穴(内分泌、子宫)贴压,减少体针刺激。

3. 围绝经期女性:加用太溪、肾俞改善潮热盗汗,建议每周治疗2次。

1. 穴位按摩:经前7天每日按压三阴交、血海各3分钟,可缓解80%的轻度痛经。

2. 艾灸保健:隔姜灸关元、气海,每月月经干净后连续5天,每次15分钟。

3. 生活方式:经期避免冷水刺激,建议饮用生姜红糖水(生姜3片+红糖15g)温通经脉。

特别提醒:若出现经期延长超过10天、单次出血量>80ml(湿透卫生巾每小时1片),或停经后突发剧烈腹痛,需立即就医排除器质性病变。