在妇科健康管理中,正确使用医用冲洗器是预防感染、促进治疗的重要环节。不当操作可能引发黏膜损伤、菌群失衡甚至逆行感染。对于普通患者而言,掌握科学方法既能提升护理效果,又能规避健康风险。

一、医用妇科冲洗器的核心功能与适用场景

医用妇科冲洗器通过可控水流或药液冲刷,清除内异常分泌物、坏死组织及病原微生物,适用于以下情况:

1. 炎症辅助治疗:细菌性炎、霉菌性感染等疾病中,配合药物冲洗可加速炎症消退

2. 术后护理:妇科手术后(如宫颈锥切、宫腔操作)的创面清洁,预防粘连

3. 放疗支持:宫颈癌放疗后坏死组织清理,减少并发症

4. 日常卫生维护:经期后、性生活后的外阴清洁(需严格遵循医嘱,避免滥用)

二、标准化操作流程详解

第一步:准备工作

1. 物品选择

优先选用一次性无菌冲洗器,若重复使用需彻底消毒(煮沸15分钟或医用酒精浸泡)

冲洗液选择:38-40℃温水、0.9%生理盐水或医生开具的专用药剂(如红核妇洁洗液)

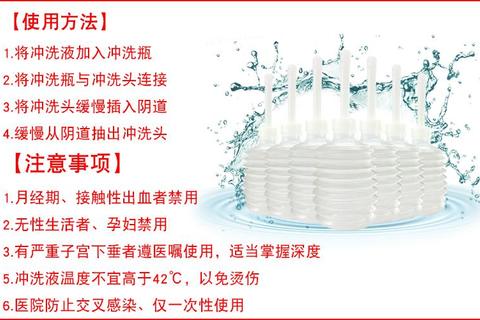

禁忌:月经期、活动性出血、未明确诊断的异常分泌物禁用

2. 环境与体位

私密空间(如浴室)内操作,采用蹲位(脚踩矮凳)或仰卧位(臀部垫高10cm)

第二步:器械安装与药液配置

1. 撕开包装,按箭头方向将冲洗头连接至储液囊

2. 注入药液至刻度线(通常为容量的2/3),旋紧接口防止渗漏

3. 轻摇瓶身使药液混合均匀

第三步:冲洗操作

1. 外阴预清洁:用清水擦拭外阴,减少外部污染

2. 插入角度:冲洗头与身体呈45°角,缓慢推入5-8cm(约食指长度),避免触碰宫颈

3. 液体灌注:

单次挤压量约10ml,全程控制在200ml以内

采用“推-停-抽”手法:挤压后停留3秒,快速抽出冲洗器防止回流

重复6-8次,总时长不超过10分钟

4. 结束处理:

自然排出残留液体,勿强行挤压

拆卸冲洗头丢弃,储液囊用冷开水冲洗晾干

三、特殊人群注意事项

1. 孕妇:

孕晚期可借助坐式体位减轻腹部压力

仅限外阴冲洗,禁止深入操作

2. 术后患者:

宫颈锥切术后需使用钝头冲洗器,避免触碰创面

放疗患者每日冲洗1次,持续6个月以上

3. 老年女性:

萎缩者插入前可涂抹水性润滑剂

水温调至40℃以缓解肌肉紧张

四、常见误区与风险预警

1. 过度冲洗:

破坏乳酸杆菌环境,诱发反复感染

建议频次:治疗期每日1次,日常维护每周≤2次

2. 自行配药:

高锰酸钾等浓度不当可灼伤黏膜,需严格按医嘱稀释

3. 器械污染:

多人共用或未消毒易引发交叉感染

冲洗头重复使用可能残留生物膜,成为感染源

五、何时需要就医?

出现以下情况应立即停止冲洗并就诊:

操作后持续腹痛或发热(≥38℃)

出血量超过月经期

外阴红肿溃烂或出现皮疹

分泌物呈脓性、恶臭

六、日常维护与替代方案

1. 替代清洁方法:

无炎症者可选择pH4.0-4.5的弱酸性外阴湿巾

盆浴法:坐浴10分钟(仅限外阴,水温37-38℃)

2. 健康习惯养成:

穿透气棉质内裤,每日更换

排便后从前向后擦拭,避免肛周污染

医用妇科冲洗器的价值在于“精准清洁”,而非“彻底灭菌”。患者需建立科学认知:本身具有自净功能,冲洗治疗应始终在医生指导下进行。当异常症状持续3天未缓解时,专业医疗干预远比自我护理更有效。