月经不调是困扰现代女性的常见健康问题。许多女性在尝试西药、激素治疗后,仍希望寻求更温和的中医调理方案,但又对中药的疗效存疑:喝中药到底有没有用?是否适合自己?本文将结合中医理论和临床实践,系统解析中药调理月经不调的科学性、适用场景及注意事项。

中医认为月经是“肾气-天癸-冲任-胞宫”协同作用的结果,其异常与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关。脏腑失衡会导致气血运行不畅,引发周期紊乱(提前/延后)、经量异常(过多/过少)、经期不适(痛经、血块)等表现。现代医学研究证实,中药可通过调节下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)功能,改善内分泌失衡状态,这与中医“调和气血”的理念不谋而合。

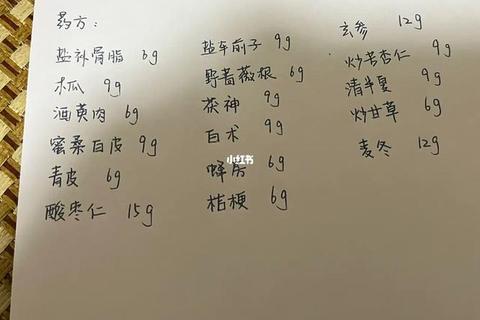

中医治疗月经不调的核心在于“同病异治”,即根据个体体质和症状差异选择不同方剂。临床常见的辨证分型及治疗方案如下:

典型症状:经前胀痛、经血色暗有血块、小腹刺痛、情绪烦躁。

代表方剂:桃红四物汤加减,配合柴胡疏肝散疏肝理气。

适用人群:长期压力大、情绪压抑的职场女性。

典型症状:经量少且色淡、面色苍白、乏力头晕、心悸失眠。

经典方药:八珍汤或归脾汤,配合黄芪、党参等补气药材。

特殊提示:需排除贫血或营养不良导致的器质性问题。

分型特征:

关联疾病:多囊卵巢综合征患者常合并此证型。

现代高发:因熬夜、饮食不规律导致,表现为经期紊乱、腹胀便溏、情绪波动。

治疗方案:逍遥散配合白术、茯苓健脾胃,针灸足三里、三阴交。

辨识要点:月经提前、量多色深、口干便秘,可用丹栀逍遥散清热凉血。

禁忌:虚热体质需慎用寒凉药物,避免损伤脾胃。

典型表现:经期小腹冷痛、得热则缓,推荐艾附暖宫丸配合艾灸关元穴。

生活干预:忌食生冷,经期可用热敷袋缓解症状。

国内一项针对500例患者的对照研究显示,经3个月中药调理后,70%患者月经周期恢复正常,85%痛经症状显著改善,且不良反应率低于西药组。另一项Meta分析证实,中药联合针灸可提升总有效率至82.5%。

轻症患者通常1-2个月经周期见效,慢性病需3-6个月调理。需注意:约15%患者因体质特殊或合并器质性疾病(如子宫肌瘤)需中西医结合治疗。

1. 精准辨证为先

切忌自行购买中成药,同症状可能对应不同证型。例如“月经量少”既可能是血虚需用四物汤,也可能是血瘀需桃红四物汤。

2. 饮食协同调理

服药期间忌食冰淇淋、辛辣火锅等刺激食物,可多食黑豆、枸杞等滋阴食材。

3. 监测与复诊

建议记录月经周期、经量变化,每2周复诊调整药方。若服药后出现腹泻或上火,需及时反馈。

4. 生活方式筑基

配合23:00前入睡、每日30分钟有氧运动(如八段锦),可提升疗效30%以上。

出现以下情况时,中药调理需让位于急诊处理:

⚠️ 单次经期出血量浸透卫生巾超过10片;

⚠️ 非经期持续出血或绝经后突然见红;

⚠️ 剧烈腹痛伴发热、晕厥。

中药调理月经不调并非“”,但其“整体调节”的优势在改善体质、减少复发方面表现突出。选择正规中医院辨证施治,配合科学的生活方式管理,方能实现“调经”与“养身”的双重目标。记住,月经是女性健康的“晴雨表”,任何异常都值得认真对待。