语言是人类认知与社会交往的核心工具,但并非所有孩子都能顺利开启这扇沟通之门。当3岁的孩子仍无法说出完整句子,或5岁儿童难以理解日常指令时,语言发育迟缓的问题便不容忽视。数据显示,我国儿童语言发育迟缓发生率已达9%,部分地区甚至超过12%。这一现象背后,既有个体生物学特性的深刻烙印,也折射出现代家庭养育模式的转变。

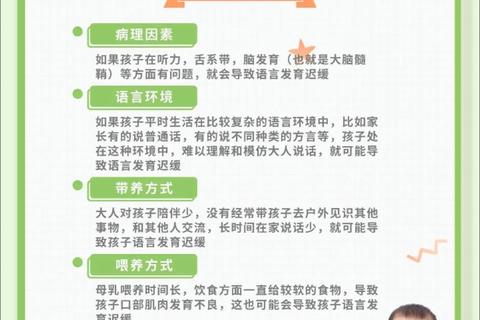

家庭作为儿童接触的第一个语言环境,其互动质量直接影响语言神经通路的建立。研究显示,语言发育迟缓儿童的家庭普遍存在三种典型特征:语言刺激碎片化、交流回应延迟和数字媒介过度渗透。

家庭互动的“剂量效应”在双胞胎群体中尤为显著。研究发现,双胞胎语言发育较单胎儿童普遍延迟6-8个月,这不仅是基因作用的结果:父母平均分配给每个孩子的有效语言互动时间仅为单胎家庭的60%,且双胞胎间形成的“私密语言系统”进一步减少社会性语言需求。

遗传学和神经影像学研究揭示了语言能力差异的生物学基础。FOXP2基因的特定变异会影响基底神经节与运动皮层的连接效率,导致35%的语迟儿童存在语音序列规划障碍。而孕期营养状况(如DHA摄入不足)可能使胎儿听觉皮层髓鞘化延迟,这类儿童在6月龄时对400Hz以下低频语音的辨识准确率较正常组低42%。

临床常见的代偿现象印证了个体适应力的差异:约8.5%的语迟儿童能在4岁前自发追赶,这类儿童通常具备高敏型感知特征。他们虽然语言输出滞后,但通过观察成人唇部运动与肢体语言,前扣带回皮层仍能建立非言语社交回路。这种代偿机制也解释了为何部分“晚说话”儿童智力测试表现正常。

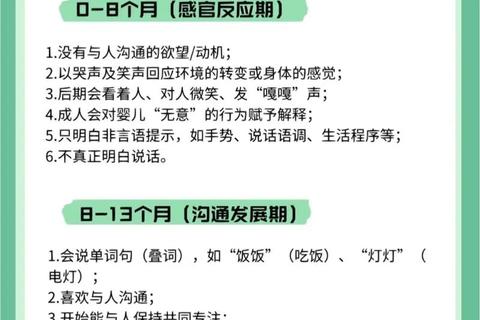

识别语言发育迟缓需结合动态发育评估:除常规Gesell量表外,应特别关注“词汇爆炸期”(通常18-24月龄)是否出现。若24月龄词汇量不足50个,或36月龄无法使用三词句,建议立即启动专业评估。

干预策略需双轨并行:

1. 环境重塑:采用“3:1对话原则”——家长每说3句话,需留出1句话的时间等待儿童回应。将家庭物品分装至透明容器,创造主动提要求的机会,可使语言动机提升2.3倍。

2. 神经可塑性训练:针对语音辨别障碍儿童,使用经过滤波处理的“超清晰语音”(将辅音爆破音延长至300ms)进行听觉训练,6周后其语音辨别准确率可提升58%。

孕期阶段需关注甲状腺功能与铁蛋白水平,这两项指标异常可使婴儿前语言期(0-12月)发声多样性降低29%。婴幼儿期建议建立“语言营养日记”,记录每日有效语言互动时长、新词汇引入数量及儿童回应方式。对屏幕时间实施“20-20-20规则”:每20分钟电子设备使用后,进行20分钟真人互动,注视20厘米外的实物。

语言发育迟缓从来不是单一因素作用的结果。正如复旦大学徐坤宇团队发现:当遗传风险基因(如CNTNAP2)携带者成长于高语言互动环境时,其4岁时的语言能力甚至优于无风险基因儿童。这提示我们,在尊重个体差异的基础上,通过科学的环境干预,每个孩子都能找到属于自己的语言成长路径。