新生儿呼吸急促是许多新手父母在育儿初期最常遇到的困惑之一。这种看似细微的生理现象,可能隐藏着从生理适应到严重疾病的多种信号。当看到宝宝胸脯快速起伏、鼻翼翕动或呼吸时伴随异响,家长往往既焦虑又无措——这究竟是正常发育的表现,还是需要紧急干预的健康警报?理解这背后的科学原理与应对策略,对守护稚嫩的生命至关重要。

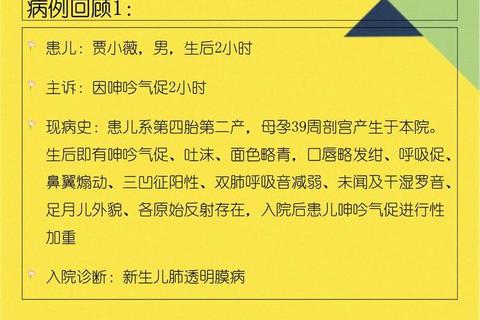

新生儿的呼吸频率普遍高于成人(约40-60次/分钟),这是由于其肺泡数量仅为成人的1/20,需要通过加快呼吸频率来满足氧气需求。出生后3天内,呼吸模式常呈现短暂停顿(呼吸暂停),但若暂停超过20秒或伴随面色改变,则需警惕病理性因素。新生儿主要依赖腹式呼吸,胸壁较软,呼吸时可见肋间隙凹陷,这种特征在早产儿中更为明显。

家长可通过「三步骤」初步判断:

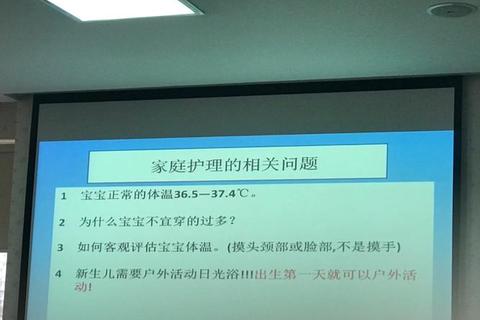

1. 测频率:在宝宝安静状态下(非哭闹、喂奶后),计时1分钟完整呼吸次数。正常值为:

2. 观形态:注意是否出现鼻翼扇动、胸骨上窝凹陷(三凹征)、点头式呼吸

3. 听声音:正常呼吸声轻而均匀,若出现喘鸣、哮吼或湿啰音,提示气道异常

以下情况需紧急送医:

1. 肺液残留:约5%足月儿因出生时肺液未完全吸收,出现短暂性呼吸急促(TTN),通常72小时内自愈

2. 环境刺激:过热(>25℃)或干燥空气(湿度<40%)可加剧呼吸负担

| 病因分类 | 典型疾病 | 特征表现 |

||||

| 感染性疾病 | 新生儿肺炎 | 发热、吐沫、血氧饱和度下降 |

| 发育异常 | 先天性膈疝 | 胸廓不对称,肠鸣音异位 |

| 循环障碍 | 动脉导管未闭 | 心前区震颤、脉压差增大 |

| 代谢紊乱 | 酸中毒 | 呼吸深快伴酮味 |

特殊群体风险提示:早产儿因缺乏肺表面活性物质,呼吸窘迫综合征(RDS)发生率高达60%;剖宫产儿因未经历产道挤压,肺液清除延迟风险增加30%。

1. 鼻腔清洁:使用生理盐水滴鼻软化分泌物,配合吸鼻器轻柔清理(注意:棉签可能损伤黏膜)

2. 体位支持:喂奶后保持头高脚低斜坡位(15-30度),减少胃食道反流引发呛咳

医生可能采用「阶梯式检查」:

1. 初步筛查:血氧监测+胸片(辐射量仅为成人1/10,安全性可控)

2. 深度检查:心脏超声排查结构异常,血气分析评估代谢状态

1. 产前保健:妊娠期控制血糖(糖尿病母亲胎儿RDS风险增加3倍)

2. 感染防控:接触婴儿前规范洗手,避免亲吻婴儿手部(单纯疱疹病毒易感部位)

3. 发育监测:早产儿出院后每月评估肺功能,先天性心脏病患儿需追踪至学龄期

当面对新生儿呼吸急促时,家长需铭记:观察比焦虑更重要,科学比经验更可靠。通过掌握呼吸频率的测量方法、危险信号的识别要点,以及家庭护理的实操技巧,我们既能避免过度医疗带来的负担,也能在真正危急时抓住黄金救治时机。记住,那个小小胸膛的每一次起伏,都是生命成长的印记——而我们,正是这印记最坚定的守护者。