在旅途中,孩子突然面色苍白、冷汗涔涔,紧接着出现呕吐——这是无数家长遭遇过的揪心场景。医学上将这种现象称为“晕动症”,数据显示,3-12岁儿童中超过60%经历过不同程度的晕车反应。理解这种看似普通的生理反应背后的科学机制,掌握科学应对策略,能让亲子出行更安心。

当车辆转弯或颠簸时,内耳前庭系统向大脑传递“身体在移动”的信号,而视觉系统却因车内相对静止的环境反馈“身体未移动”。这种神经信号冲突是晕车的核心诱因。儿童前庭系统需到16岁才完全发育成熟,这解释了为何青少年期后症状会逐渐缓解。

特殊表现需警惕:婴幼儿常通过反常哭闹、紧抓家长、面色发灰等非语言方式表达不适;学龄儿童可能主诉“肚子里有蝴蝶在飞”或“头重脚轻”。若呕吐物含血丝或持续高热,需立即就医排除其他疾病。

1. 饮食管理艺术

出发前2小时食用杂粮粥、蒸南瓜等低GI食物,既能避免低血糖诱发晕车,又可防止胃部过度充盈。香蕉、苏打饼干等碱性食物可中和胃酸。避免饮用含气饮料,因其会加剧胃部胀气。

2. 环境调控策略

将儿童安全座椅安装在后排中间位置,此区域颠簸幅度较两侧减少40%。使用车载空气净化器保持22-24℃体感温度,薄荷或柑橘香薰能抑制前庭神经兴奋。

3. 感官训练方案

每日10分钟“旋转木马”游戏(家长怀抱幼儿缓慢旋转)可增强前庭适应性。大童可通过平衡木行走、跳绳等运动建立神经代偿机制。

4. 行程规划智慧

高速公路行驶时,每隔90分钟进入服务区休整。选择柏油路面而非水泥路,可减少30%车身震动。长途旅行优先安排夜间时段,睡眠状态可降低80%晕车概率。

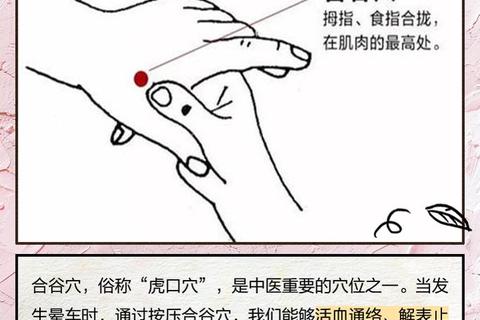

5. 穴位按压技巧

合谷穴(虎口中央)与内关穴(腕横纹上三指)构成“抗晕双星”,持续按压5分钟能调节自主神经功能。配合薄荷精油按摩太阳穴效果更佳。

当孩子出现吞咽动作频繁、手心潮湿等前驱症状时,立即采取“三步急救法”:

① 调整座椅至135度半卧位,用衣物固定头部减少晃动

② 将新鲜橙皮对折,使汁液雾化吸入鼻腔(柑橘烯成分具镇静作用)

③ 冷敷后颈部大椎穴,通过温度刺激抑制呕吐反射

呕吐发生后,先含服电解质含片清洁口腔,再小口饮用添加蜂蜜的温水(比例1:10)。切忌立即进食,需间隔1小时再给予米汤等流食。

茶苯海明等抗组胺药物适用于6岁以上儿童,需按每公斤体重0.5mg精确计算。新型透皮贴剂(如东莨菪碱贴)虽便捷,但可能引发瞳孔散大等副作用,2岁以下禁用。中医药方案中,生姜片贴敷神阙穴(肚脐)配合陈皮山楂茶,可作为温和替代方案。

特别警示:38%家长曾错误使用成人剂量药物。务必遵循“四查原则”——查药品儿童适用性、查有效成分、查体重对应剂量、查相互作用。

当出现以下情况应立即就医:

通过系统的前庭功能检查与眼震电图检测,医生可制定个性化脱敏方案。最新临床数据显示,虚拟现实平衡训练可使75%患儿症状显著改善。

预防儿童晕车是生理调节与心理建设的综合工程。记录每次发作的诱因、持续时间及缓解方式,建立专属的“抗晕日志”,能帮助家长发现个体化规律。随着神经系统的成熟,绝大多数儿童在科学干预下都能逐渐适应旅途挑战,让每一次出行都成为美好的亲子记忆。