当孩子出现发热、咳嗽或不明原因的皮疹时,血常规检查往往是医生开具的第一项化验。许多家长看到报告单上“白细胞偏高”的箭头时,难免心头一紧:这是细菌感染吗?是否需要立即用抗生素?实际上,白细胞升高的原因复杂多样,背后可能隐藏着感染、应激甚至生理性波动等多种因素。本文将从科学角度解析儿童白细胞升高的常见诱因,并提供实用建议,帮助家长理性应对这一指标的变化。

一、白细胞的作用与儿童正常值特点

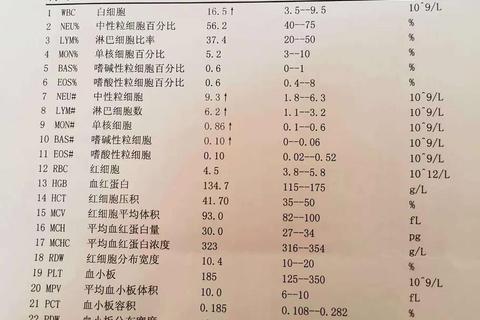

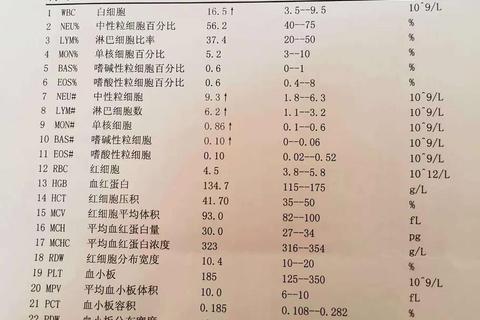

白细胞是人体免疫系统的“卫士”,分为中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等类型,各自承担不同的防御功能。儿童的白细胞正常范围与成人不同:

新生儿期:白细胞总数可达(15.0-20.0)×10^9/L,出生后6-12小时甚至高达(21.0-28.0)×10^9/L。

婴儿期:维持在约10.0×10^9/L,4-6岁时逐渐接近成人水平(4.0-10.0)×10^9/L。

细胞比例变化:儿童在4-6岁前以淋巴细胞为主,之后逐渐转为中性粒细胞主导。

家长需知:儿童血常规的参考值基于年龄设定,切勿用成人标准判断结果。例如,婴儿期淋巴细胞占比60%可能是正常现象,而非病毒感染。

二、儿童白细胞升高的六大常见原因

1. 感染性疾病

细菌感染:如肺炎、中耳炎等,通常伴随中性粒细胞比例升高(>70%)及C反应蛋白(CRP)显著上升。但需注意,百日咳等特殊细菌感染可能以淋巴细胞升高为主。

病毒感染:如EB病毒、腺病毒,可能导致白细胞总数和中性粒细胞同步升高,易被误判为细菌感染。

寄生虫或真菌感染:嗜酸性粒细胞比例升高(>5%)常提示此类感染。

2. 过敏与免疫反应

过敏性鼻炎、湿疹等疾病会刺激嗜酸性粒细胞增多。若孩子同时出现皮肤瘙痒、反复皮疹,需考虑过敏因素。

3. 应激性升高

剧烈运动、哭闹、呕吐或脱水可能导致白细胞一过性升高,通常无其他异常指标(如CRP正常)。

4. 药物影响

糖皮质激素(如地塞米松)、红霉素等药物可能刺激中性粒细胞增殖,导致白细胞计数上升。

5. 血液系统疾病

白血病、增生异常综合征等疾病常伴随白细胞异常升高,但通常同时出现贫血、血小板减少或外周血发现幼稚细胞。

6. 其他特殊原因

代谢紊乱:如糖尿病酮症酸中毒。

组织损伤:严重烧伤、手术后反应。

生理性波动:新生儿期、疫苗接种后可能出现暂时性升高。

三、关键鉴别点:如何初步判断原因?

1. 看细胞分类

中性粒细胞↑+淋巴细胞↓:细菌感染可能性大。

淋巴细胞↑+异型细胞:警惕传染性单核细胞增多症等特殊病毒感染。

嗜酸性粒细胞↑:优先排查过敏或寄生虫感染。

2. 结合临床表现

发热超过3天+扁桃体化脓:细菌感染概率高。

无症状但白细胞持续升高:需排除血液系统疾病。

3. 动态监测

应激或药物导致的一过性升高,24小时后复查可能恢复正常。

四、家长应对策略

▶ 何时需立即就医?

白细胞>20×10^9/L且伴随高热不退、精神萎靡。

出现皮肤出血点、关节肿痛或肝脾肿大。

血小板或血红蛋白同时异常。

▶ 家庭护理要点

1. 避免滥用抗生素

病毒性感染(如手足口病)使用抗生素无效,反而可能扰乱肠道菌群。

2. 记录症状变化

包括体温曲线、食欲、皮疹形态,为医生提供诊断线索。

3. 特殊人群注意事项

新生儿:白细胞升高需警惕败血症,及时完善血培养。

过敏体质儿童:避免接触花粉、尘螨等过敏原。

▶ 检查选择建议

血常规+CRP:初筛感染类型。

外周血涂片:发现异型淋巴细胞或幼稚细胞。

穿刺:仅在高危情况下(如疑似白血病)进行。

五、误区澄清:这些认知可能害了孩子!

1. “白细胞高=细菌感染”

部分病毒感染(如腺病毒)同样会引起白细胞和中性粒细胞同步升高。

2. “必须用抗生素”

药物反应、应激状态下的白细胞升高无需抗菌治疗。

3. “对比其他孩子的报告单”

不同年龄、检测仪器的参考值差异较大,个体化分析至关重要。

理性看待指标,守护儿童健康

白细胞升高如同一盏警示灯,既可能是轻微感染的信号,也可能是严重疾病的征兆。家长需掌握“三要三不要”原则:

要动态观察、记录症状细节;

要结合临床表现综合判断;

要在医生指导下完善检查。

不要自行用药或过度焦虑;

不要忽视无症状的持续异常;

不要用网络信息替代专业诊疗。

当面对复杂的血常规报告时,请记住:医学的本质是“治病的人”,而非“治数字”。及时与儿科医生沟通,才能为孩子制定最合理的诊疗方案。