怀孕后,预产期是每位准妈妈最关心的问题之一。尽管预产期并非精确的分娩日期,但科学计算能为孕期管理提供重要依据。本文将围绕末次月经推算预产期的核心方法展开,结合临床实践与医学研究,详解计算逻辑、注意事项及特殊情况的应对策略。

医学上,预产期(EDD)的默认计算起点是末次月经的第一天,而非受孕日。这是因为卵子发育从月经周期的第一天已启动,而多数女性更易记住月经时间而非排卵日。通过末次月经推算的预产期,基于以下假设:

1. 月份调整

2. 日期调整

示例:末次月经为2025年1月5日

→ 月份1+9=10月,日期5+7=12日 → 预产期为2025年10月12日。

若月经周期长于或短于28天,需根据实际周期调整预产期:

例如:月经周期35天(比标准周期多7天),则预产期需延后1周。

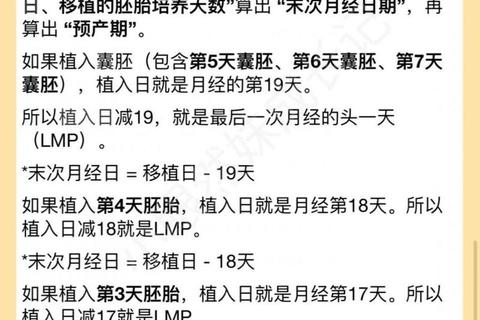

若为新鲜胚胎移植,预产期=移植日+266天;若为冻胚移植,需根据胚胎培养天数调整(如第3天胚胎:移植日+263天)。

月经不规律或记不清末次月经时,孕早期(7-12周)B超可通过头臀长(CRL)精准推算孕周,误差仅±3-5天。校正公式:

预产期 = B超孕周对应的日期 +(40周

仅约5%的胎儿在预产期当天出生,37-42周分娩均属正常。若预产期超过1周未发动宫缩,需结合胎心监护评估是否引产。

真相:预产期是范围概念,临床允许±2周误差,过度追求精确可能引发焦虑。

真相:胎动感知时间因人而异,孕吐出现时间(孕6周)仅能辅助估算,准确性较低。

若预产期计算后出现以下情况,需立即就医:

输入末次月经日期后,工具自动生成预产期及以下关键节点:

预产期计算是孕期管理的基础,但需结合个体差异动态调整。准妈妈可通过以下步骤优化体验:

1. 记录末次月经:在日历或孕期App中标注关键日期;

2. 定期产检校正:尤其月经不规律者,依赖B超数据更可靠;

3. 建立支持网络:加入孕妇社群,分享经验并缓解焦虑。

若对预产期存疑或出现异常症状,务必咨询专业医生。科学管理与积极心态的结合,将为母婴健康筑起双重保障。