作为一种被广泛使用的抗生素,阿莫西林常被误解为“万能消炎药”,但它的作用远不止于此。本文将从科学角度解析其抗菌机制,结合临床案例说明适用场景,并提供安全用药的实用建议,帮助公众正确认识和使用这一药物。

一、阿莫西林如何杀灭细菌?——深入解析抗菌机制

1. 精准打击细菌的“盔甲”

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心机制是通过破坏细菌细胞壁的合成实现杀菌。细菌细胞壁由肽聚糖构成,这种结构如同“盔甲”,维持细菌形态并抵御外界压力。阿莫西林通过以下步骤发挥作用:

迷惑性渗透:其化学结构与细菌细胞壁合成所需的底物相似,可被误认为“建筑材料”进入细菌内。

抑制关键酶活性:阿莫西林与转肽酶(PBP)结合,阻止肽聚糖链的交联反应,导致细胞壁无法形成完整结构。

触发细菌自毁:失去细胞壁保护的细菌在渗透压作用下膨胀破裂,最终溶解死亡。

2. 抗菌谱与耐药性问题

阿莫西林对革兰氏阳性菌(如链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)有效,但对产β-内酰胺酶的细菌(如部分金黄色葡萄球菌)无效。研究表明,幽门螺杆菌不产生此类酶,因此阿莫西林是其根除疗法的核心药物。

二、阿莫西林能治哪些病?——临床适用场景与数据

1. 六大常见感染的治疗效果

呼吸道感染:中耳炎、鼻窦炎、肺炎等,有效率可达85%以上。例如,一项针对肺炎链球菌感染的研究显示,阿莫西林治疗7天后症状缓解率达90%。

泌尿生殖系统感染:膀胱炎、尿道炎等,通常疗程7天,复发率低于5%。

皮肤软组织感染:如蜂窝织炎,常与克拉维酸联用以增强疗效。

幽门螺杆菌根除:四联疗法(阿莫西林+质子泵抑制剂+两种抗生素)的根除率超过85%。

2. 疗效的“时间密码”

临床数据显示,阿莫西林在不同感染中的起效时间差异显著:

幽门螺杆菌:治疗4周后转阴率提升至85.71%。

急性支气管炎:通常3天内症状改善,但需完成7天疗程以防止复发。

三、用药风险与应对策略——这些细节决定安全

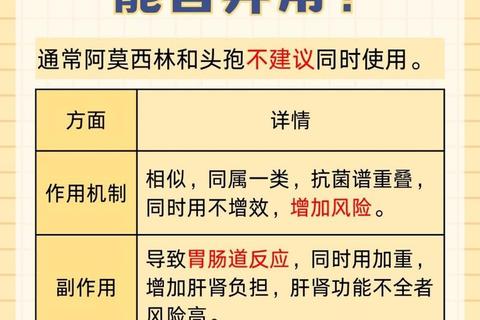

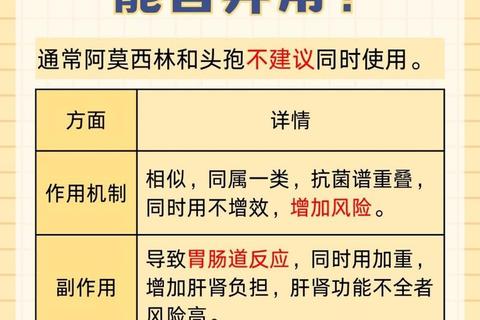

1. 禁忌人群与药物相互作用

绝对禁忌:青霉素过敏者(需皮试确认)、传染性单核细胞增多症患者(易诱发皮疹)。

慎用人群:孕妇(安全性数据有限)、肝肾功能不全者(需调整剂量)。

危险组合:与丙磺舒联用可能升高血药浓度,与华法林联用增加出血风险。

2. 不良反应的识别与处理

常见反应:恶心(15%)、腹泻(8%),建议饭后服用以减轻症状。

严重过敏:皮疹(3%)、过敏性休克(罕见但致命),需立即停药并就医。

四、给公众的实用指南——科学用药的五大原则

1. 明确感染类型

病毒性感冒、非细菌性腹泻无需使用阿莫西林。

持续发热超过3天、脓痰/脓尿等提示细菌感染,需就医确诊。

2. 严格遵循剂量与疗程

成人常规剂量:每次0.5g,每8小时一次,每日不超过4g。

儿童按体重计算(20-40mg/kg/天),避免自行减量。

3. 特殊人群的注意事项

孕妇:仅在利大于弊时使用,哺乳期需暂停母乳。

老年人:肾功能下降者需延长给药间隔。

4. 警惕耐药性危机

勿将剩余药物用于“预防感染”或分享他人。

全球数据显示,滥用抗生素导致耐药菌感染死亡率逐年上升。

5. 家庭备药管理

储存条件:避光、干燥,开封后颗粒剂需冷藏。

过期处理:勿随意丢弃,应交由药店或医疗机构回收。

理性看待“双刃剑”

阿莫西林是人类对抗细菌感染的利器,但绝非“万能药”。掌握科学用药知识,既能保护自身健康,也能延缓耐药菌的蔓延。当出现疑似感染症状时,及时就医、规范治疗,才是对自己和他人负责的选择。