在女性健康领域,私处护理常因观念误区或信息偏差引发焦虑。据临床统计,约60%的女性曾因不当清洁方式导致菌群失衡,其中过度使用洗液或错误冲洗是主要原因之一。科学使用妇科洗液不仅能辅助治疗感染,更是日常护理的重要环节。以下从实践角度解析洗液的正确使用逻辑,帮助女性建立更健康的护理认知。

一、妇科洗液的科学使用步骤

1. 预处理阶段:清洁与稀释

手部消毒:操作前需用流动清水及中性皂液清洁双手,避免细菌交叉感染。

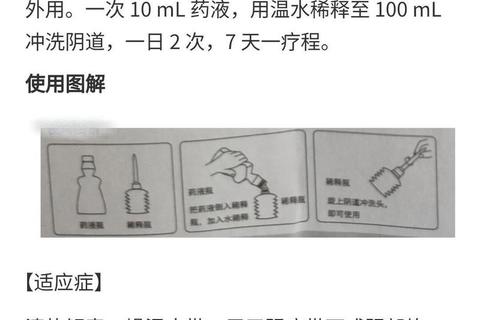

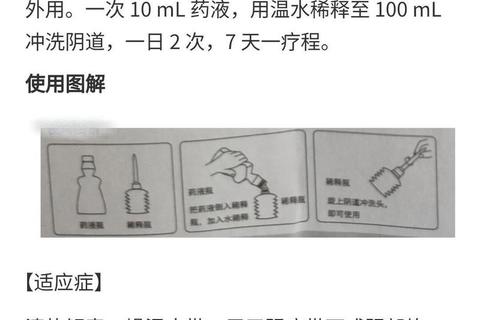

洗液配制:多数洗液需按说明书比例稀释(常见比例1:10),原液直接接触黏膜可能引发灼痛或过敏。例如妇洁舒洗液需将10ml药液加入100ml温开水混合后使用。

2. 清洁操作要点

外阴清洗:取稀释液约5ml,以指腹轻柔打圈清洁大小褶皱处,避免强力摩擦。清洗方向遵循“从前向后”原则,防止肛周细菌污染。

禁忌区域:健康状态下禁止冲洗内部,仅限外阴及口周围清洁。冲洗需在医生指导下使用专用器具,且冲洗液需严格灭菌。

3. 后续护理

冲洗与干燥:用38-40℃温水彻底冲洗残留洗液,棉质毛巾蘸干而非擦拭。潮湿环境易滋生白色念珠菌,建议护理后保持通风15分钟。

器具消毒:冲洗器每次使用后需煮沸消毒或浸泡于75%酒精溶液,避免重复污染。

二、日常护理的黄金法则

1. 洗液选择的三大基准

资质认证:优先选择“消字号”(抑菌型)或“药字号”(治疗型)产品,避免妆字号洗液在感染期使用。

成分安全:含乳酸、益生元等成分的弱酸性产品(pH3.8-4.5)更贴近健康环境,慎用含酒精、皂基的碱性洗液。

场景适配:无症状期建议每周使用≤2次,感染期按医嘱增至每日1-2次,疗程不超过14天。

2. 特殊人群护理方案

孕妇/经期女性:禁用冲洗操作,外阴清洗需选择无麝香、冰片成分的洗液。建议采用坐浴替代冲洗,水温控制在37℃以下。

无性生活女性:处女膜完整者仅用棉签蘸取稀释液清洁外阴,禁用任何侵入性器具。

术后恢复期:宫颈锥切、人流术后1个月内禁止使用洗液,需遵医嘱使用碘伏溶液护理。

三、认知误区与风险警示

1. 常见操作误区

过度清洁:每日使用洗液会破坏乳酸杆菌主导的微生态,研究显示频繁使用者炎复发率增加47%。

混淆剂型:将栓剂、泡腾片误作洗液溶解使用,可能引发黏膜腐蚀性损伤。

急救滥用:性行为后企图用洗液“灭菌防病”,反而加速病原体通过黏膜破损处入侵。

2. 异常信号识别

使用后出现以下症状需立即停用并就医:

持续灼痛超过2小时

外肿或皮疹扩散

异常分泌物(豆腐渣样/泡沫状)

尿频尿痛等泌尿系统症状

四、系统性健康管理策略

1. 环境调节:选择透气的纯棉内裤,每日更换并用60℃以上热水烫洗,避免阴干。

2. 习惯优化:排便后从前向后擦拭,经期卫生巾每4小时更换,游泳后及时用清水冲洗。

3. 免疫增强:补充含鼠李糖乳杆菌GR-1的益生菌,临床证实可降低细菌性病复发率。

行动建议清单

1. 家庭急救包配置:备置pH试纸、独立包装生理盐水棉片、单一成分洗液(如苦参碱类)

2. 就医指征判断:瘙痒持续3天未缓解、分泌物颜色改变、伴随下腹痛需48小时内就诊

3. 年度护理计划:健康女性每年进行1次微生态检测,感染病史者每半年检测

科学护理的本质在于“平衡”而非“灭菌”,作为人体唯一具有自净功能的腔道,过度干预反而削弱其防御机制。建立“症状识别-精准干预-长期维护”的全周期管理思维,方能在复杂环境中守护私密健康。(本文内容综合临床指南与循证研究,具体治疗方案请遵医嘱)