当孩子的心肌酶指标出现异常时,许多家长会陷入焦虑。 这种担忧源于对“心肌酶升高是否等同于心脏病”的普遍误解。事实上,儿童心肌酶升高的原因复杂多样,既可能是暂时性的生理波动,也可能提示潜在健康风险。本文将从科学角度解析儿童心肌酶升高的原因、临床表现及应对策略,帮助家长理性看待检测结果并采取正确行动。

心肌酶是心肌细胞内的酶类物质总称,包括肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、乳酸脱氢酶(LDH)等。当心肌细胞因缺氧、炎症或机械损伤导致细胞膜破裂时,这些酶会释放到血液中,表现为检测值升高。

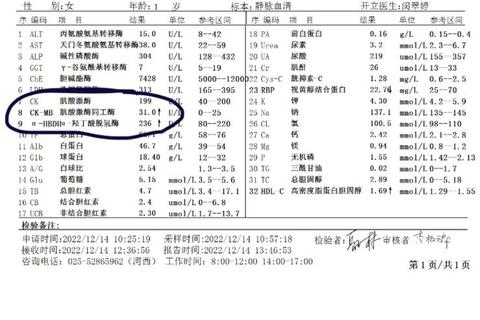

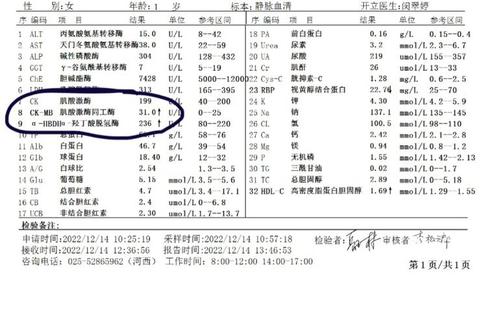

需特别注意的是,儿童心肌酶正常值普遍高于成人(表1)。例如:

若直接套用成人标准,可能导致误判。临床通常认为超过成人标准2倍以上才需警惕病理性升高。

肠道病毒(如柯萨奇病毒)、腺病毒等感染后,病毒可直接攻击心肌细胞,或引发免疫系统“误伤”心肌,导致心肌炎。此时除心肌酶升高外,常伴有乏力、呼吸急促、面色苍白等症状。

警示信号:感冒后持续1周以上的异常疲倦或活动后气促。

新生儿窒息、重症肺炎、喉炎导致的呼吸困难等情况,会引起心肌细胞缺氧,细胞膜通透性增加,酶类物质外漏。此类损伤在纠正缺氧后多可自行恢复。

罕见但严重的Duchenne型肌营养不良(遗传性神经肌肉病)会导致骨骼肌和心肌同时受损,CK值可达正常值的20-200倍。此类患儿早期可能仅表现为行走迟缓、易跌倒。

剧烈运动、高热惊厥、中暑等导致肌肉分解(横纹肌溶解)时,大量肌红蛋白释放,可能引发继发性心肌酶升高。此类情况常伴随尿色变深(茶色尿)。

某些抗生素(如红霉素)、化疗药物可能直接损伤心肌细胞。误服强心苷类药物也可能导致心肌酶异常。

重症肺炎、轮状病毒肠炎、川崎病等疾病过程中,炎症因子风暴或毒素释放可间接损伤心肌。

当心肌酶升高合并以下症状时,需立即就医:

1. 循环系统异常:持续心悸、胸痛、四肢冰凉

2. 呼吸异常:安静时呼吸频率>40次/分(婴幼儿)或>30次/分(学龄儿童)

3. 神经系统症状:突然晕厥、抽搐或意识模糊

4. 消化系统症状:呕吐伴面色灰白、冷汗

特别注意:婴幼儿可能表现为拒奶、异常哭闹、睡眠中频繁惊醒等非特异性症状。

医生会结合以下检查综合判断:

康复期管理:3-6个月内避免剧烈运动,每3个月复查心功能。

1. 感染防控:

2. 饮食管理:

3. 运动指导:

儿童心肌酶升高如同一盏“警示灯”,既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。家长应学会观察孩子的细微变化,与医生建立充分沟通,通过科学检测明确病因。记住:早发现、早干预是改善预后的关键。当检测报告出现异常时,请保持理性,将专业问题交给专业团队处理。

参考文献

[1] 儿童暴发性心肌炎的临床特点分析[J]. 中国当代儿科杂志,2015.

[2] 婴幼儿心肌酶谱特点及临床意义[J]. 中华儿科杂志,2016.

[3] 罕见遗传病导致心肌酶异常的诊断策略[J]. 临床检验杂志,2023.