月经不调是女性常见的妇科问题,表现为周期、经量、经色或经质的异常,可能伴随腹痛、腰酸、情绪波动等症状。中医认为,月经与肝、肾、脾等脏腑功能及气血运行密切相关,需通过辨证分型制定个性化调理方案。本文将结合中医理论与实用建议,解析月经不调的分型调理与气血调和法,帮助读者科学应对这一健康困扰。

中医认为,月经不调的根源在于气血失衡与脏腑功能失调。根据病因和症状,可分为以下主要证型:

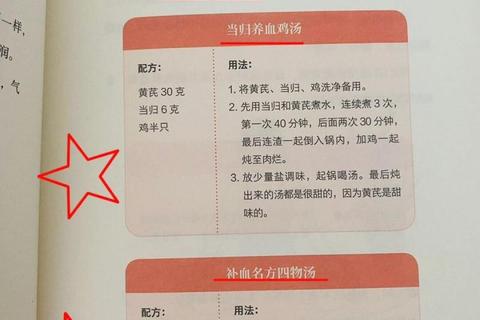

症状:经期提前或延后,量少色淡,质稀薄;伴头晕乏力、面色苍白、心悸失眠、食欲不振,舌淡苔薄,脉细弱。

病因:长期劳倦、饮食不节或慢性失血导致气血生化不足,冲任失养。

调理重点:补气养血,常用八珍汤、归脾丸等,配合艾灸足三里、气海等穴位。

症状:经期延后,量少色暗,夹血块;小腹冷痛,得热则减,畏寒肢冷,舌淡苔白,脉沉紧。

病因:素体阳虚或经期受寒,寒凝血瘀,冲任受阻。

调理重点:温经散寒,推荐艾附暖宫丸或温经汤,配合热敷关元、命门穴。

症状:月经周期紊乱,经前胀痛、胁肋胀满,经血有块,情绪焦虑或抑郁,舌暗红或有瘀点,脉弦涩。

病因:长期精神压力或情志不畅,肝气郁结,血行不畅。

调理重点:疏肝理气,活血化瘀,常用逍遥散或血府逐瘀汤,配合针灸太冲、三阴交。

症状:经期不定,量少色淡质稀;腰膝酸软、头晕耳鸣、夜尿频多,舌淡苔薄,脉沉细。

病因:先天不足、房劳多产或久病耗伤肾精,冲任亏虚。

调理重点:补肾填精,选用左归丸或定坤丹,艾灸肾俞、太溪穴。

症状:经期延长,量多色深红,质黏稠,带下黄臭;小腹灼痛,小便短赤,舌红苔黄腻,脉滑数。

病因:饮食辛辣肥甘或外感湿热,胞宫。

调理重点:清热利湿,化瘀止血,可用四妙丸或固经丸,配合拔罐或刮痧祛湿。

中医治疗月经不调的核心在于调和气血与平衡脏腑,具体方法包括:

禁忌:经期避免生冷、辛辣、油腻食物,以防加重寒凝或湿热。

情绪波动易导致肝气郁结,建议通过冥想、八段锦或中医五行音乐疗法调节情志,必要时配合甘麦大枣汤安神解郁。

若出现以下情况,需及时就诊:

1. 规律作息:避免熬夜,保证充足睡眠以养肝血。

2. 适度运动:选择瑜伽、太极等舒缓运动,促进气血循环。

3. 定期检查:每年至少一次妇科超声及激素水平检测。

4. 体质调理:根据体质类型(如阴虚、阳虚)制定长期养生方案,如湿热体质者减少辛辣饮食。

月经不调并非单一疾病,而是身体失衡的信号。中医通过辨证分型与气血调和,不仅能缓解症状,更能从根源改善体质。日常养护结合科学治疗,可帮助女性重获规律月经与整体健康。若症状反复或加重,请务必寻求专业中医师的个性化指导,切勿自行滥用药物。