新生儿出生后的前几个月,是成长最迅速的阶段,也是消化系统适应外界环境的关键期。许多家长发现,宝宝常在吃奶后出现蹬腿扭动、憋红脸蛋、哭闹难以安抚的表现,甚至整夜无法安睡——这往往是肠道胀气在作祟。这种因气体滞留引发的腹部不适,虽不会直接威胁健康,但会影响营养吸收和作息规律。掌握科学的排气技巧,能帮助宝宝舒适度过这一发育必经阶段。

当宝宝因胀气不适时,身体会通过多种信号表达:

1. 腹部形态变化:肚皮鼓胀如球,轻拍有类似敲鼓的“咚咚”声。

2. 行为异常:吃奶时频繁中断、蹬腿打挺;睡眠中突然惊醒哭闹,尤其在傍晚至夜间发作。

3. 排气特征:放屁次数增多且气味酸臭,可能伴随泡沫状或奶瓣样便便。

需警惕的是,若胀气合并发热、呕吐、血便或体重下降,需立即就医排查肠梗阻、感染等病理因素。

新生儿的肠道发育特点决定了他们更易受气体困扰,具体诱因包括:

1. 生理性因素:肠道蠕动不协调、腹肌力量弱,气体难以自主排出。

2. 喂养方式不当:奶瓶喂养时奶嘴流速过快、含乳姿势错误导致吞咽空气;过度喂养加重消化负担。

3. 乳糖不耐受:部分宝宝缺乏分解乳糖的酶,未消化的乳糖在肠道发酵产气。

4. 母亲饮食影响:母乳妈妈摄入豆类、十字花科蔬菜等产气食物,可能通过乳汁影响宝宝。

5. 哭闹恶性循环:剧烈哭闹时吞入空气,进一步加剧腹胀不适。

1. 科学拍嗝法

2. 腹部按摩促排气

3. 温热外敷缓解法

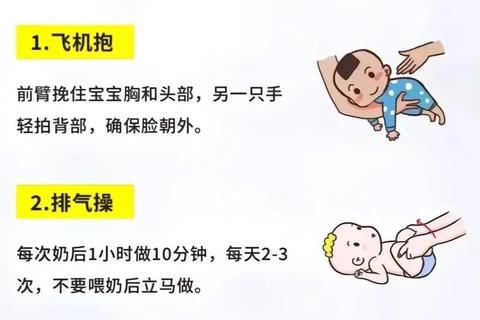

4. 飞机抱应急止哭

5. 趴睡增强腹压

6. 排气操每日必修

7. 下肢运动促蠕动

8. 哺乳细节调整

9. 饮食结构调整

10. 安全药物使用

1. 喂养节奏控制:按需喂养但避免过度,新生儿胃容量约樱桃大小,过度喂养会加重负担。

2. 环境温度管理:保持室温24-26℃,换尿布时用暖风机预热局部,防止腹部受凉。

3. 情绪安抚技巧:用白噪音、襁褓包裹或安抚奶嘴减少哭闹时长,切断“哭闹-吞气-腹胀”链条。

4. 记录观察法:建立喂养日记,记录胀气发作时间、饮食关联性,帮助医生精准判断诱因。

尽管90%的胀气属于生理性,但出现以下情况需及时就诊:

肠胀气是新生儿肠道适应外界环境的“成长仪式”,多数在3-4月龄后自然缓解。家长可通过科学护理将不适感降至最低,同时密切观察宝宝状态。记住,温柔的抚触、规律的作息和稳定的情绪,是帮助宝宝建立健康肠道节律的最佳“药物”。