新生儿满月时的体重增长是许多新手父母关注的焦点。当宝宝仅增重约一斤(500克)时,家长常陷入焦虑:这是否意味着喂养不足?是否存在健康隐患?事实上,体重增长需结合出生基础、喂养方式及发育特征综合分析。本文将通过科学数据与临床案例,拆解这一现象背后的复杂因素,并提供切实可行的解决方案。

新生儿出生后第一周普遍存在生理性体重下降,通常减少出生体重的5%-10%(如6斤的婴儿可能降至5.4-5.7斤),并在7-10天恢复至出生体重。满月时的“净增重”需扣除这一下降值。例如,出生6斤的婴儿若满月时达7斤,实际净增重为1.5斤(而非表面计算的1斤)。

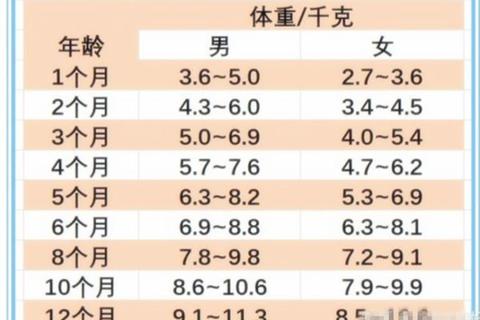

根据世界卫生组织标准,足月儿第一个月平均增重600-1500克,日均约30克。但个体差异显著:低出生体重儿(如早产儿)可能月增2.5公斤以上,而超重儿(出生体重≥4公斤)可能仅增500克。若排除生理性下降后,净增重仍低于600克,需警惕喂养不足或潜在疾病。

新生儿胃容量小(出生时仅5-7ml),需每日哺乳8-12次。若间隔超过3小时或单次哺乳时间不足10分钟(有效吞咽阶段),可能导致总摄入不足。

约5%的增重不足与疾病相关,如先天性甲状腺功能减退、乳糖不耐受或心脏畸形。需警惕伴随症状:持续黄疸、呼吸急促、排便异常(如陶土样便)。

母亲焦虑情绪、家庭支持不足可能间接影响哺乳质量。案例显示,独自照顾婴儿的母亲更易因疲劳导致哺乳频率下降。

使用公式:满月净增重=当前体重 -(出生体重×90%)。例如出生3公斤的婴儿,若满月体重3.5公斤,实际增重为3.5 -(3×0.9)=0.8公斤,属于正常范围。

出现以下情况需立即就医:

1. 每日排尿<6次或大便呈白色、血性

2. 眼神无法聚焦或对强光无眨眼反射

3. 肌张力异常(肢体过度僵硬或松软)

4. 体重持续2周无增长

体重仅是发育指标之一,需结合身长、头围、神经行为发育综合评估。建议:

1. 绘制生长曲线:使用WHO标准曲线,连续记录3个月趋势比单次数据更有意义。

2. 家庭心理干预:设立父母互助小组,通过“喂养-睡眠-安抚”日志降低焦虑。

3. 阶段性营养调整:4月龄后引入铁强化米粉,补充母乳中逐渐减少的铁储备。

新生儿体重增长如同植物生长,既有共性规律又需个性化培育。家长应掌握“三看原则”:看精神状态(清醒时活泼互动)、看排泄量(每日尿湿6-8片)、看生长趋势(连续监测而非单点数据)。当喂养策略与医学评估相结合,绝大多数“增重不足”都能在3个月内自然改善。记住,育儿不是精准的数学题,而是用科学知识化解焦虑的艺术。